1920 – 1924

Architekt: Peter Behrens

Brüningstraße 50, Frankfurt am Main-Höchst

Das ehemalige Technische Verwaltungsgebäude der Farbwerke Hoechst AG ist ein expressionistisches Bürogebäude auf dem Gelände der früheren Farbwerke Hoechst AG im Frankfurter Stadtteil Höchst.

Es wurde zwischen 1920 und 1924 nach Plänen des Architekten Peter Behrens errichtet.

Ein Teil des Bauwerks fand in stilisierter Form als Firmenlogo Turm und Brücke der Hoechst AG von 1947 bis 1997 Verwendung.

Der denkmalgeschützte Gebäudekomplex setzt sich aus zwei dreigeschossigen Verwaltungsflügeln und einem repräsentativen Eingangsbereich zusammen, die über eine Brücke mit dem bereits 1892 errichteten Vorstandsgebäude verbunden sind.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Vorgeschichte

Im Juni 1920 beschloss der Vorstand der Farbwerke Hoechst unter Generaldirektor Adolf Haeuser, die bis dahin über das ganze Werk Höchst verstreuten Technischen Abteilungen in einem repräsentativen Neubau zusammenzuführen.

Für das neue Verwaltungsgebäude, dessen Fassade mindestens 150 Meter lang werden sollte, wählte man ein Grundstück gegenüber dem bereits bestehenden Vorstandsgebäude aus.

Am 21. August 1920 erging die Anfrage für die Planung des neuen Verwaltungsgebäude an den Berliner Architekten Peter Behrens, der zeitnah erste Entwürfe erstellte.

Bereits am 14. September 1920 wurde der Vertrag über den ‚Technischen Büro-Neubau der Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning in Höchst am Main‘ von Behrens unterschrieben.

Im Januar 1921 wurde mit dem Abriss der Bestandsbauten auf dem Baugrundstück begonnen.

Bis Ende 1921 war der Rohbau des Neubaus weitgehend fertiggestellt.

Im weiteren Verlauf kam es durch den Mangel an Baumaterialien in den Inflationsjahren und der Besetzung des Werks durch französische Truppen im Mai 1923 zu einer Verzögerung des Ausbaus des Gebäudes.

Erst im April 1924 nach der Einführung der Rentenmark wurden die Bauarbeiten fortgesetzt.

Am 6. Juni 1924 fand die feierliche Eröffnung des Neubaus statt.

Backsteinexpressionismus

Stilistisch ist das Verwaltungsgebäude dem Backsteinexpressionismus zuzuordnen.

Die für den Expressionismus typischen Kristallmotive finden sich als Ornamente sowohl in der Anordnung der Backsteine am Fußboden und an den Wänden als auch in den Fenstern und Lampen wieder.

In der Gestaltung der Buntglasfenster finden sich Anklänge an Werke der Künstlergruppe De Stijl.

Viele Bauteile wie Türgriffe, Geländer oder einzelne Fenster ließ der Architekt von Hand fertigen. Dies ist der Bedeutung und dem hohen Stellenwert geschuldet, den Behrens dem Handwerk zumaß.

In der Gestaltung des Bauwerks stellte Behrens ausdrücklich Bezüge zu den Farbwerken Höchst her:

Die expressive Farbigkeit der mit Farben des Auftraggebers eingefärbten Backsteine verweist auf die Produktpalette der bis zu 30.000 Farbnuancen, die in den Farbwerken hergestellt und in die ganze Welt geliefert wurden.

Die kristallförmigen Motive erinnern an die Umrisse der Kristalle des Penicillin-Natriums, die im Höchster Labor mikroskopisch sichtbar gemacht werden konnten.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Bauwerk und Fassaden

Aus Kostengründen und im Kontrast zum gegenüberliegenden Vorstandsgebäude führte Behrens das Technische Verwaltungsgebäude komplett in Backstein aus.

Ziegel in unterschiedlichen Farben gliedern die 185 Meter lange Fassade des neuen Verwaltungsgebäudes in drei Abschnitte.

Ein nach oben sich verjüngender Sockel mit quadratischen Fenstern kennzeichnet die beiden Bürotrakte, die bedingt durch den Straßenverlauf stumpfwinklig im Bereich des Eingangsbauwerks zusammenlaufen.

Zwei Reihen hochformatiger Fenster gliedern die darüber liegenden Stockwerke. Die Fassade wird in den obersten Stockwerken durch parabelförmige Fenstern abgeschlossen.

Brücke und Turm

Brücke und Turm sind die prägenden Elemente des Neubaus, in dessen Mittelteil sich der Haupteingang und die Empfangshalle befinden.

Die Fassade des Mittelteils ist durch einen markanten Turm mit parabelförmigen Schallöffnungen für das Glockenspiels und einer Uhr mit expressivem Zifferblatt betont.

Mit Klängen aus Richard Wagners Parsifal sollte den Arbeitern der Farbwerke der Schichtwechsel signalisiert werden.

Trotz bereits vorhandener Glocken wurde das Glockenspiel im Turm aus Kostengründen nie vollendet.

Eine gemauerte Bogenbrücke, die das Parabelmotiv der Fenster in den oberen Stockwerken aufgreift, spannt sich zwischen Turm und Vorstandsgebäude.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Haupteingang

Der aus drei Türen bestehende Haupteingang im Mittelbau ist eher zurückhaltend gestaltet.

Zwei in Stein gemeißelte, über den Türen thronende Löwen stellen das Firmenwappen von Meister, Lucius & Brüning, dem Unternehmen, aus dem die Farbwerke Höchst hervorgingen, dar.

Innengestaltung

Der repräsentative, fünfzehn Meter hohe Lichthof mit seitlichen Treppenaufgängen nimmt die gesamte Höhe des Mittelbauwerks ein und wird durch große achteckige Oberlichter beleuchtet.

Die Farben der Ziegel werden vom Boden bis zu den Glaskuppeln immer heller, während gleichzeitig die Masse und Anzahl der Ziegel zunimmt.

Die Anordnung der hellen und dunklen Ziegel in den Treppenaufgängen nehmen Geometrie und Rhythmus der Hallenwände ebenso auf wie die sich nach oben verjüngende Höhe der umlaufenden Gänge und die immer schmäler werdenden Fensterformate.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Ausstellungsraum

Gegenüber dem Haupteingang liegt der ehemalige Ausstellungsraum, in dem Besuchern die Produktpalette der Farbwerke in Vitrinen präsentiert wurden.

Die sieben Meter hohe Decke des Raumes wird von sechs Stützen getragen und mittels farbig verglaster Fenster an drei Seiten belichtet.

In den 1930er Jahren gestaltete man den Raum in eine Gedenkstätte für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitarbeiter um. 1938 waren hier die die Telefonzentrale des Werkes und seit den 1960er Jahren Lager- und Konferenzräume untergebracht.

Die von Richard Scheibe geschaffene Statue eines Arbeiters blieb das einzig erhaltene Kunstwerk.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

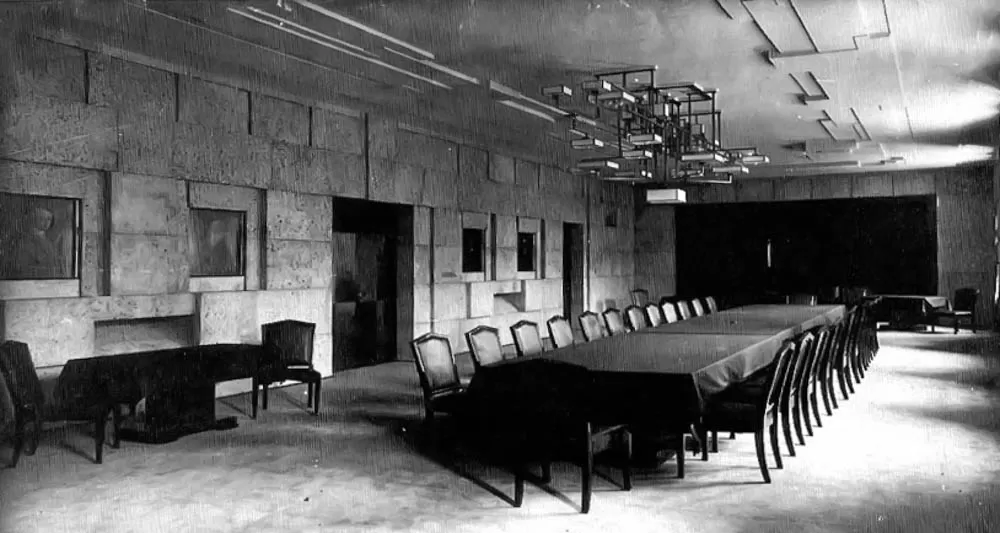

Marmorsaal und Hörsaal

Im ersten Stock oberhalb des Haupteingangs lag der so genannte Marmorsaal. Das einstige Sitzungszimmer verdankt seinen Namen der Wandverkleidung aus Travertin, die an Marmor erinnerte.

Ein besonderes Ausstattungsmerkmal war der von Behrens entworfene raumbestimmende Leuchter, von dem heute nur noch Bauplan und Fotos existieren. Ein Portal zur Brücke verband den Raum direkt mit dem gegenüberliegenden Vorstandsgebäude.

Gegenüber dem Marmorsaal und auf der Rückseite des Gebäudes befand sich der zweigeschossige Hörsaal des Behrensbaus.

Der Originalsaal verfügte über eine aufwändige Holzvertäfelung, nur der große Tisch mit Rednerpult war aus Backstein gemauert um die Vorführung chemischer Experimente zu ermöglichen.

Der Hörsaal brannte im Zweiten Weltkrieg aus und wurde 1951im Stil dieser Zeit wiederaufgebaut.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

I.G. Farben

Am 12. November 1925 schlossen sich die Farbwerke mit anderen Chemieunternehmen zur I.G. Farbenindustrie AG zusammen.

Fünf Jahre später zog die Verwaltung des damals viertgrößten Unternehmens der Welt in das durch Hans Poelzig errichtete neue I.G.-Farben-Haus im Frankfurter Westend.

In den folgenden Jahren verlor der Standort in Höchst zunehmend an Bedeutung.

Im Innern des Verwaltungsgebäudes kam es in den dreißiger Jahren zu zahlreichen Umbauten. Die Nebenräume der großen Ausstellungshalle baute man zur Telefonzentrale des Werkes und zu Lagerräumen um. Die großen Sitzungszimmer im ersten und zweiten Stock unterteilte man in kleinere Büroräume.

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Werk Höchst weitgehend unbeschädigt. Im Juni 1940 schlugen bei einem Luftangriff Sprengbomben ein, die den Hörsaal im Norden des Gebäudes verwüstete.

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Behrens-Bau, 1920-1924. Architekt: Peter Behrens. Foto: Daniela Christmann

Nach 1945

Im Juni 1952 entliess man die I.G. Farben aus der alliierten Kontrolle.

Das Unternehmen ging in Liquidation und wurde in elf Nachfolgeunternehmen aufgeteilt, darunter die Farbwerke Hoechst AG.

1954 sperrte man die Brüningstraße für den öffentlichen Verkehr.

1965 erhielten alle Gebäude firmenintern neue Bezeichnungen. Der Behrensbau wurde als Gebäude C 770 Sitz der Personalabteilung.

1994 begann der Umbau der Hoechst AG zu einer Holding. Seit 1. Januar 1998 gehört der Behrensbau zur Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, die als Betreibergesellschaft des Industrieparks Höchst aus der Hoechst AG ausgegliedert wurde.

Sanierung und Restaurierung

1998 begann eine umfassende Sanierung des Behrensbaus. Die Fassade wurde gereinigt und ausgebessert, sämtliche Fenster sowie die gesamte Haustechnik erneuert.

Die Büroräume sind weitgehend modernisiert. Fußböden, Gänge, Galerien und Innenhöfe entsprechen weitgehend dem Originalzustand.

Natürliche Alterung und Farbverluste hatte die Kuppelhalle dunkler werden lassen. In Abstimmung mit der Denkmalpflege wurden die Farbflächen gereinigt und an den Stellen, an denen keine alten Farbschichten mehr vorhanden waren, vorsichtig retuschiert.

2002 war die Restaurierung abgeschlossen. 2005 renovierte man den Hörsaal und den Marmorsaal im zweiten Stock. Die hinter hölzernen Verkleidungen verschwundene originale Bausubstanz wurde weitgehend freigelegt.

2007 erfolgte die Renovierung der durch Umbauten stark veränderten Ausstellungshalle.

Heutige Nutzung

Der Behrensbau ist heute Sitz der Unternehmensleitung von Infraserv Höchst und der Hoechster Pensionskasse.

Das Gebäude ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, kann aber im Rahmen von Führungen besichtigt werden.