Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

1929 – 1931

Architekt: Hans Poelzig

Masurenallee 8-14, Berlin

Das Haus des Rundfunks, in den Jahren 1929 bis 1931 nach Plänen von Hans Poelzig in Berlin errichtet, war eines der ersten Rundfunkgebäude in Europa.

Zuvor war das Funkhaus München von 1928 bis 1929 nach Plänen von Richard Riemerschmid errichtet worden.

Wettbewerb

Bereits im Jahr 1927 war Poelzig von der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG) mit dem Entwurf für ein neues Rundfunkgebäude beauftragt worden.

Poelzig lehnte den Auftrag zunächst ab und schlug stattdessen einen Architektenwettbewerb vor.

Die Rundfunk-Gesellschaft folgte seinem Vorschlag und lobte einen geschlossenen Wettbewerb aus, zu dem neben Poelzig das Büro Paul Bonatz & Friedrich Scholer sowie der Architekt Richard Riemerschmid geladen wurden.

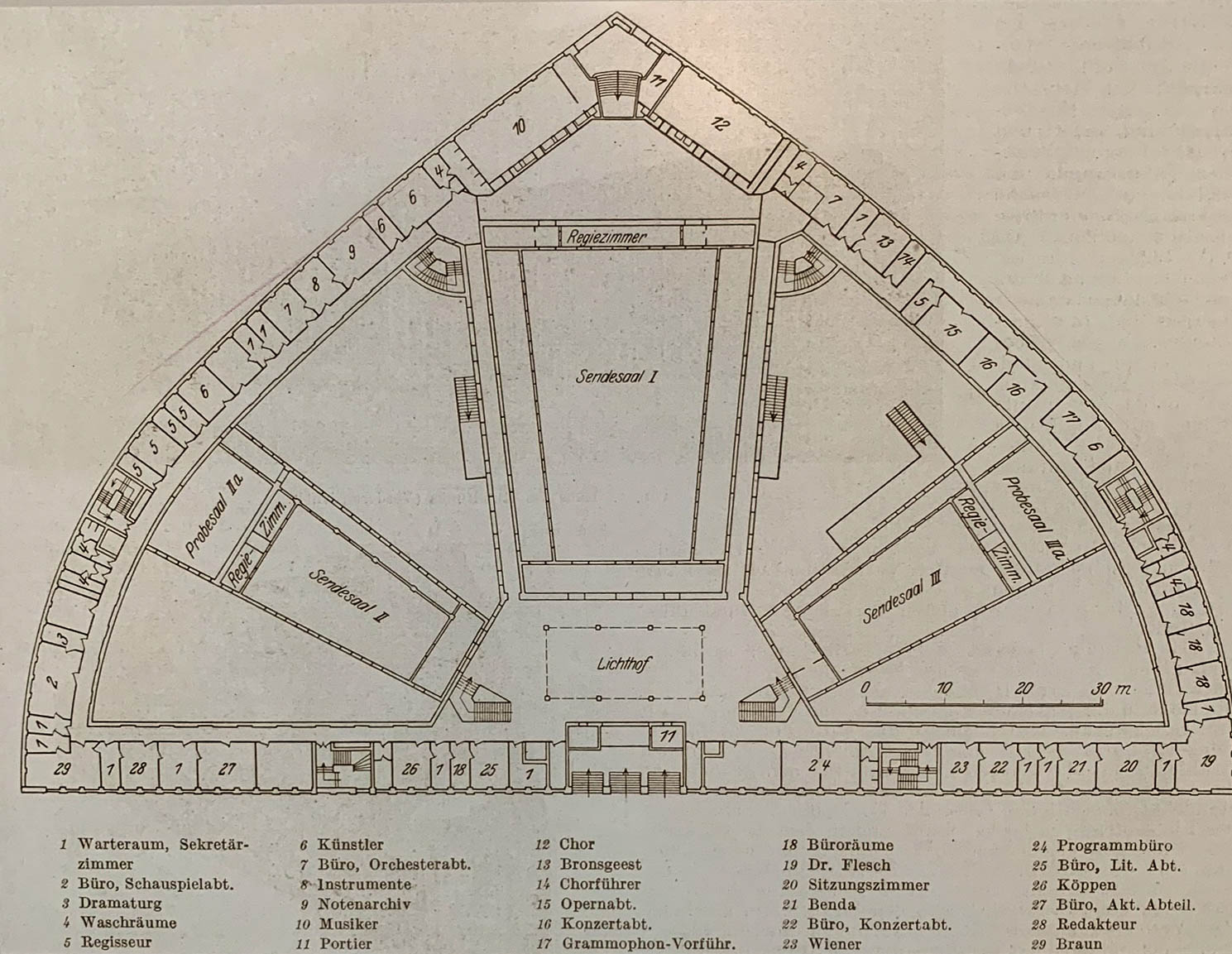

Die Vorgaben für den Wettbewerb umfassten zwei große Sendesäle, mehrere kleine Tonstudios, Proberäume, Garderoben, Technikräume und Büros auf insgesamt höchstens drei Stockwerken.

Der Haupteingang des Gebäudes sollte an der Masurenallee liegen.

Die Grundstückslänge in der Masurenallee betrug etwa 200 m, insgesamt war der Bauplatz rund 18.000 Quadratmeter groß.

Südlich der Straße befanden sich der Funkturm und die Funkhalle von Heinrich Straumer.

Unmittelbar gegenüber dem Bauplatz lag das Messegelände, das sich noch im Bau befand.

Poelzig gewann den Wettbewerb und erhielt im April 1929 den Auftrag für die Planung des neuen Rundfunkgebäudes.

Grundriss und Fassade

Das Haus des Rundfunks mit dem Grundriss eines an zwei Seiten abgerundeten Dreiecks wurde in den Jahren 1929 bis1931 unter der Bauleitung von Poelzigs Mitarbeiter Max Henry Berling realisiert.

Für die Innengestaltung verantwortlich war Kurt Liebknecht.

Im Mai 1929 fand die Grundsteinlegung statt, im Januar 1931 wurde das Gebäude offiziell eröffnet.

Ab diesem Zeitpunkt sendeten die Funk-Stunde Berlin, die Deutsche Welle GmbH und die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft aus dem Haus des Rundfunks.

Die Büro- und Redaktionsräume befinden sich an den Außenseiten des Gebäudes und umschließen die drei großen Studiokomplexe im Inneren, die vom Straßenlärm weitgehend abgeschirmt sind.

Konstruktion

Im Büro- und Redaktionstrakt sind nur die Außenwände tragend. Die Zwischenwände können je nach Bedarf der Raumgröße variabel herausgenommen und eingebaut werden.

Da sich in der Zusammensetzung der Redaktionen häufig Veränderungen ergeben und hierfür Zwischenwände versetzt werden, variiert die genaue Anzahl der Räume ständig.

Beeindruckend ist die fünfgeschossige Hauptfront, deren mittlere 32 Achsen um ein Geschoss erhöht sind.

Mit rotbraunen Keramikplatten verkleidete Faschen um die vertikal angeordneten Fensterbänder springen aus den schwarz geklinkerten Wandflächen hervor.

Von den Enden der 150 Meter langen Hauptfront an der Masurenallee schwingen zwei Flügel konvex nach hinten und bilden so ein stumpfes Dreieck.

In der Mitte liegen drei trapezförmige Sendesäle, die vom großen Lichthof hinter der Hauptfront radial ausgehen und insgesamt vier Innenhöfe bilden.

Innengestaltung

Der Große Lichthof ist der Verteilerraum des gesamten Gebäudes.

Von hier gehen alle Gänge und Flure ab, alle Sendesäle sowie die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten in die höheren Geschosse.

Das Foyer wird in der Mitte von acht Pfeilern unterteilt, die in einem Rechteck angeordnet sind.

Diese tragen eine fünfgeschossige Galerie, die sich bis an den höchsten Punkt des Gebäudes erstreckt.

Sie sind mit schwarz glasierten Keramikriemchen verkiedet. Die Brüstungen der Galerien bestehen aus gelben Hohlsteinen, die ein Raster zeigen, das aus regelmäßigen Abfolgen von rechteckigen Löchern besteht.

Nur die oberste Reihe, der Handlauf, ist in horizontalen, flachen, schwarzen Ziegeln angefertigt.

Tageslicht strömt durch das Oberlicht aus opaken Glasplatten.

Die Lampen, deren Originale von Marlene Moeschke-Poelzig entworfen wurden, sind heute eine Rekonstruktion aus dem Jahr 1987.

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Haus des Rundfunks, 1929-1931. Architekt: Hans Poelzig. Foto: Daniela Christmann

Das Gebäude während des Nationalsozialismus

Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 wurde im Haus des Rundfunks ein Reichsprogramm produziert, das über die regionalen Sender ausgestrahlt wurde.

So konnte der Rundfunk von Berlin aus gleichgeschaltet werden.

Die Regionalsender verloren 1934 fast alle ihre Selbstständigkeit.

Von 1939 bis 1945 war das Haus des Rundfunks die Zentrale des sogenannten Großdeutschen Rundfunks.

Am 22. März 1935 begann der Deutsche Fernseh-Rundfunk (DFR) im Haus des Rundfunks seinen Betrieb.

Im 1945 besetzte die Rote Armee das von Kriegsschäden nahezu verschonte Haus des Rundfunks.

Nachkriegszeit

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude bis 1950 dem von der sowjetischen Besatzungsmacht kontrollierten Berliner Rundfunk.

1956 übergab die sowjetischen Militärkommandantur das Gebäude an den Berliner Senat.

Obwohl das Gebäude von außen nahezu unverändert war, war der Zustand im Inneren nach der Übergabe katastrophal.

Der Große Sendesaal und der Lichthof waren stark beschädigt. Beschädigungen gab es an den Fenstern, den Heizungsanlagen, der Technik und den Wasserleitungen.

Von 1956 bis 1957 fand eine erste umfassende Renovierung statt.

Bei der Renovierung wurde die Fassade weitgehend originalgetreu wiederhergestellt und das Gebäude 1958 unter Denkmalschutz gestellt.

Sanierung

Erst in den Jahren zwischen 1986 und 1987 wurde das Innere des Gebäudes denkmalgerecht rekonstruiert und der Große Lichthof, die Lampen und die Flure wieder in die ursprüngliche Gestaltung überführt.

Von 2010 bis 2014 fand die jüngste, denkmalgerechte Fassadensanierung statt. Hierbei wurden vor allem Keramikfliesen ausgetauscht, die sich mit der Zeit in ihrer Farbgebung verändert hatten oder nicht mehr intakt waren.

Seit Mai 2003 ist das Haus des Rundfunks Sitz des Rundfunks Berlin-Brandenburg.

In den beiden Sendesälen finden regelmäßig öffentliche Konzerte statt.