Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

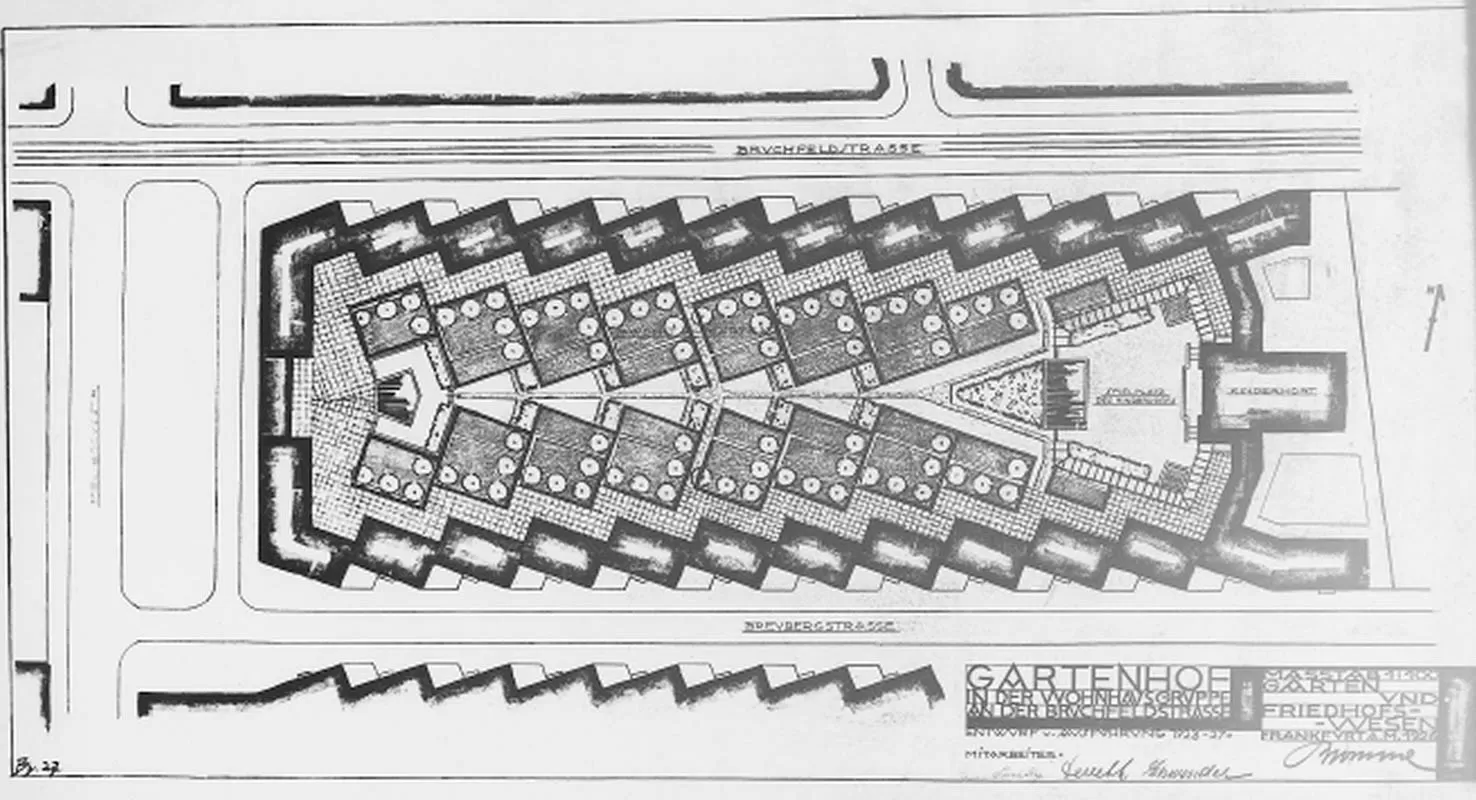

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm

1926 – 1927

Gesamtplanung Siedlung: Ernst May, Herbert Boehm; Architekten: Ernst May, Carl-Hermann Rudloff

Bruchfeldstraße, Breubergstraße, Donnersbergstraße, Frankfurt am Main-Niederrad

Siedlung

Die Siedlung Bruchfeldstraße, im Volksmund Zickzackhausen genannt, wurde zwischen 1926 und 1927 in Frankfurt-Niederrad nach Plänen der Architekten Ernst May und Carl-Hermann Rudloff errichtet.

Sie ist eine der ersten fertiggestellten Siedlungen des Neuen Frankfurt und umfasste insgesamt 643 Wohnungen. Bauherr war die Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen (ABG).

Insgesamt wurden vor allem 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 56 bzw. 65 m² in Geschossbauten mit Flachdach in konventioneller Ziegelbauweise errichtet.

Darunter waren auch 49 Reiheneinfamilienhäuser gleichen Grundrisstyps im Westen des Baugebietes nahe der Bahnlinie.

Bei Einzug war von den Mietern ein einmaliger Anteil von 700 bis 1.200 Reichsmark zu zahlen.

Mit Monatsmieten von 48 bis 88 Reichsmark betrug die regelmäßige Belastung fast die Hälfte eines Arbeiterlohns, so dass die Erstmieter hauptsächlich Angestellte und Beamte waren.

Die Siedlung wurde auf frei gebliebenen Flächen in das bereits bestehende Stadtviertel eingefügt. Daraus ergaben sich unterschiedliche Bebauungsformen von der Blockrandbebauung bis zur Reihenhauszeile.

Bauten

Der größte Teil der Wohnungen ist in Mehrfamilienhäusern errichtet, nur der Bauabschnitt an der Donnersbergstraße besteht aus Einfamilienreihenhäusern.

Der zentrale Wohnblock an der Bruchfeldstraße ist eine klassische Blockrandbebauung mit umschlossenen Innenhof.

Um den Lichteinfall zu optimieren, ließ man die Baukörper zickzackförmig verspringen. Dieses markante Fassadenbild gab der Siedlung ihren Namen.

Auf drei Geschossen befanden sich je sechs Wohnungen und im Dachgeschoß unter dem flachen Dach die Speicherräume.

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Gestaltung

Die Sockelflächen der Häuser wurden bis zur Höhe der Fensterstürze im Erdgeschoss mit einem dunklem Kieselwaschputz ausgeführt. Die Fassaden sind ansonsten weiß verputzt und tragen in Höhe der Dachgeschosse farbige Bänder.

Alle Wohnräume und die Dachterrassen waren zum Innenhof ausgerichtet, wo sich das soziale Leben abspielen sollte.

Die im Innenhof liegenden und den Wohnungen zugeordneten Nutzgärten waren gestaffelt und zickzackförmig strukturiert. Sie waren nur über das Kellergeschoss erreichbar.

Die Wohnungen im zweiten Obergeschoss hatten keinen eigenen Garten und verfügten stattdessen über Sonnenterrassen, deren leichte Gerüste aus Eisenstangen erlaubten, Tücher zu spannen und so geschützt vor fremden Blicken Sonnenbäder zu nehmen.

Im Innenhof gab es ein großes Wasserbecken und Spielplätze für die Kinder der Siedlung.

Alle Wohnungen waren mit einer Frankfurter Küche ausgestattet.

Einrichtungen

Sowohl die siedlungseigene Zentralheizungsanlage für 600 Wohnungen als auch eine Zentralwäscherei und die siedlungseigene Radiostation mussten laut Mietvertrag von den Bewohnern benutzt und bezahlt werden.

Sie waren in einem Gebäude untergebracht, das sich in der Symmetrieachse der Anlage befand.

Ferdinand Kramer gestaltete die Einrichtung des ebenfalls hier untergebrachten Kindergartens war, wie auch die der meisten anderen Gemeinschaftseinrichtungen der May-Siedlungen.

Reihenhäuser

Die Einfamilienreihenhäuser an der Donnersberger- und Kalmitstraße unterscheiden sich in der Höhe und durch rein weiße Fassaden mit plastischen, halbkreisförmigen Windfängen mit Brüstung für je zwei Wohneinheiten.

Die Fassaden hier wurden weiß verputzt, die Fensterrahmen waren in einem satten farbigen Ton lackiert.

Der Wohnhof Zickzackhausen ist in seiner städtebaulichen Konzeption als geschlossene autarke Einheit mit Portalbauten und Wasserflächen im Innenhof den Wohnbauten des Roten Wien und Tauts Hufeisensiedlung in Berlin-Britz verpflichtet.

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Bruchfeldstraße, 1926-1927. Planung: Ernst May, Herbert Boehm. Foto: Daniela Christmann

Fazit

Ernst May ist es in der Siedlung Bruchfeldstraße gelungen, seine überaus moderne, zweckoptimierte Auffassung des Wohnens mit einer ebenso modernen wie identitätsstiftenden Gestaltung zu verbinden.

Die zickzackförmige Staffelung der Wohnkuben verlieh der Siedlung einen markanten und wiedererkennbaren Charakter.

Details wie die Gestaltung der Wände und Putzflächen durch Farbe und Materialien sowie die Bereitstellung von Dachterrassen und Nutzgärten trugen wesentlich zur Wohnqualität bei.

Eine Identifikation der Bewohner mit ihrer Siedlung lässt sich schon daran erkennen, dass sie der Siedlung bereits in den zwanziger Jahren den Namen Zickzackhausen gaben.

Ein Jahr, nachdem im Oktober 1929 in Frankfurt eine Tagung des CIAM mit dem Thema „Die Wohnung für das Existenzminimum“ stattgefunden hatte, zog Ernst May Bilanz. Etwa 12.000 Wohnungen für rund 60 000 Bewohner waren innerhalb von fünf Jahren geschaffen worden.

Der Beginn der Weltwirtschaftskrise machte trotz immer weiterer Optimierung und Typisierung des Bauens eine Weiterführung des Neuen Frankfurt unmöglich. Die Stadt hatte sich immer weiter verschuldet und der politische Druck wuchs.

Nachkriegszeit

May verließ Frankfurt, um von 1930 bis 1934 im Auftrag der Regierung in Moskau in den Industriestädten am Ural Siedlungen zu errichten.

Danach emigrierte er nach Afrika, wo er seit den späten dreißiger Jahren wieder als Architekt in Nairobi arbeitete.

1954 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm in Hamburg die planerische Leitung der Siedlungsgesellschaft Neue Heimat.

Die ersten von Mays Siedlungen in Frankfurt wurden in den 1970er Jahren unter Denkmalschutz gestellt.

Nachdem in den 1980er Jahren erste bauwissenschaftliche Untersuchungen stattgefunden hatten, wurden inzwischen einige von ihnen denkmalgerecht saniert.