Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

1929

Architekt: Konrad Wachsmann

Am Waldrand 15-17, Caputh

Das Einsteinhaus ist ein 1929 in Caputh, Brandenburg nach Plänen des Architekten Konrad Wachsmann für Albert Einstein errichtetes Holzhaus.

Es wurde von 1929 bis 1932 von Albert und Elsa Einstein sowie deren Töchtern und einer Hausangestellten bewohnt.

Vorgeschichte

1929 hatte der Oberbürgermeister der Stadt Berlin, Gustav Böß, die Idee dem Nobelpreisträger und berühmtesten Wissenschaftler der Stadt zum fünfzigsten Geburtstag ein Grundstück am Wasser zu schenken.

Böß engagierte sich besonders für den Spiel- und Sportstättenbau und die Schaffung von Parks. In seiner Amtszeit wurde das Poststadion, das Deutsche Sportforum, die Sportplätze in Charlottenburg, am Rande des Grunewaldes und im Volkspark Jungfernheide, der Dominicus-Sportplatz im heutigen Sportzentrum Schöneberg und das Mommsenstadion gebaut.

In seine Zeit fielen außerdem große Bauprojekte wie die Messe Berlin und der Flughafen Tempelhof, sowie die Aktionswoche Berlin im Licht vom 13. bis 16. Oktober 1928.

Konrad Wachsmann

Während die Stadtverwaltung nach einem geeigneten Stück Land Ausschau hielt, entdeckte der siebenundzwanzigjährige Architekt Konrad Wachsmann, der seit 1926 als leitender Architekt bei der Baufirma Christoph & Umack in der sächsischen Stadt Niesky angestellt war, eine Zeitungsmeldung in der morgendlichen Post.

Eine Notiz verkündete, dass die Stadt Berlin Albert Einstein ein Grundstück schenken würde, auf dem nach seinem Wunsch ein Holzhaus errichtet werden solle.

Die Firma Christoph & Unmack war zu dieser Zeit führend in der industriellen Herstellung von Holzhäusern.

Nach der Lektüre des Artikels fasste Wachsmann den Entschluss, Einsteins Haus zu planen und zu realisieren.

Er suchte die Adresse Einsteins im Telefonbuch und fuhr am gleichen Tag zu dessen Wohnung in die Haberlandstraße 5 in Berlin.

Elsa Einstein

Wachsmann gelang es, Elsa Einstein von seinem Ansinnen zu überzeugen und gemeinsam besichtigte man ein von der Stadt angebotenes Grundstück.

Auf der Fahrt dorthin beschrieb Elsa, was sie und ihr Mann suchten: ein Haus mit französischen Fenstern, Terrassen und einem dunkelroten Ziegeldach. Abgesehen vom Wohnzimmer, das einen Kamin haben müsse, sollten alle Räume des Hauses klein sein.

Wachsmann, ein entschiedener Vertreter der Moderne, musste in seinen Entwürfen die eher konservativen Vorstellungen der Bauherren berücksichtigen.

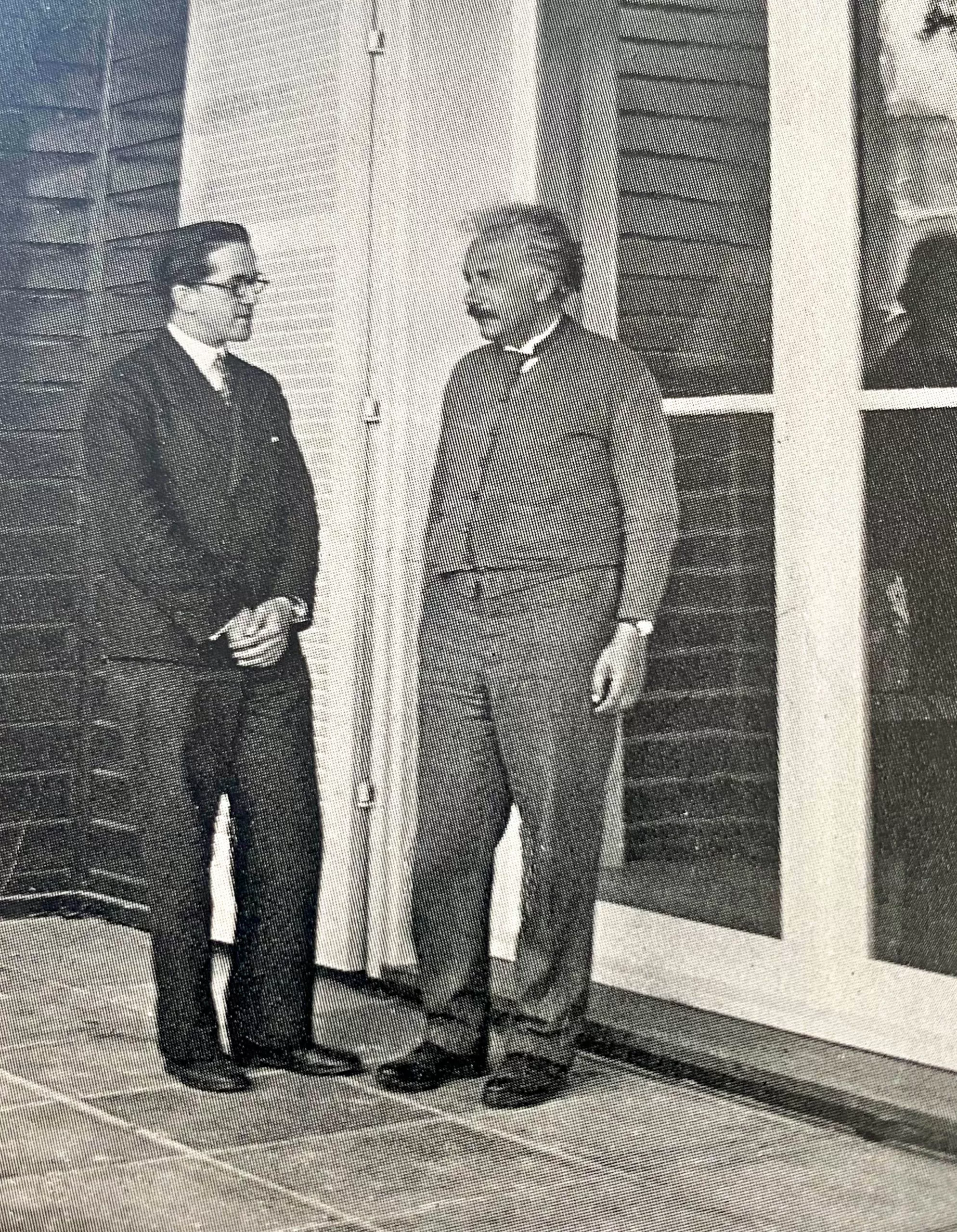

Albert Einstein und Konrad Wachsmann auf der Terrasse des Einsteinhauses in Caputh, 1929.

Planung

Details wie das gewalmte Dach mit Ziegeldeckung, die hervortretenden Querbalken sowie die französischen Fenster entsprachen den Wünschen der Bauherren. Hinsichtlich der modernen Bautechnik, der Holzverschalung, der weitläufigen Dachterrasse sowie der funktionalen Innengestaltung konnte sich Wachsmann behaupten.

Freunde der Familie, die von der Suche der Einsteins nach einem Grundstück außerhalb Berlins gehört hatten, boten an, einen Teil ihres Landes in Caputh, am Templiner und Schwielowsee gelegen, für die Errichtung des Hauses zu verkaufen.

Auf einer Anhöhe am Rande des Waldes gelegen, überblickte das Grundstück den Templiner See, der in zehn Minuten Fußweg erreichbar war.

Einstein besichtigte das Grundstück und beschloss noch am selben Tag, es mit eigenen Mitteln zu kaufen.

Christoph & Unmack

Am 12. Mai 1929 unterzeichnete Einstein die Bauunterlagen, offiziell schloss er den Vertrag mit Christoph & Unmack. Am gleichen Tag beantragte Wachsmann die Baugenehmigung, die Mitte Juni erteilt wurde.

Während vor Ort das Fundament des Hauses gelegt wurde, errichteten die Arbeiter bei Christoph & Unmack im Juli den Bausatz des Hauses in einer firmeneigenen Industriehalle.

Sobald die Ingenieure der Konstruktion zugestimmt hatten, wurde sie wieder in ihre Einzelteile zerlegt und zusammen mit den restlichen Baumaterialien verpackt und nach Berlin versandt.

Auf der Baustelle benötigten die Arbeiter zwei Wochen für den Rohbau und die Verkleidung der Fassade. Weitere zwei Wochen waren für den Innenausbau geplant und bereits im September 1929 war das Sommerhaus bezugsfertig.

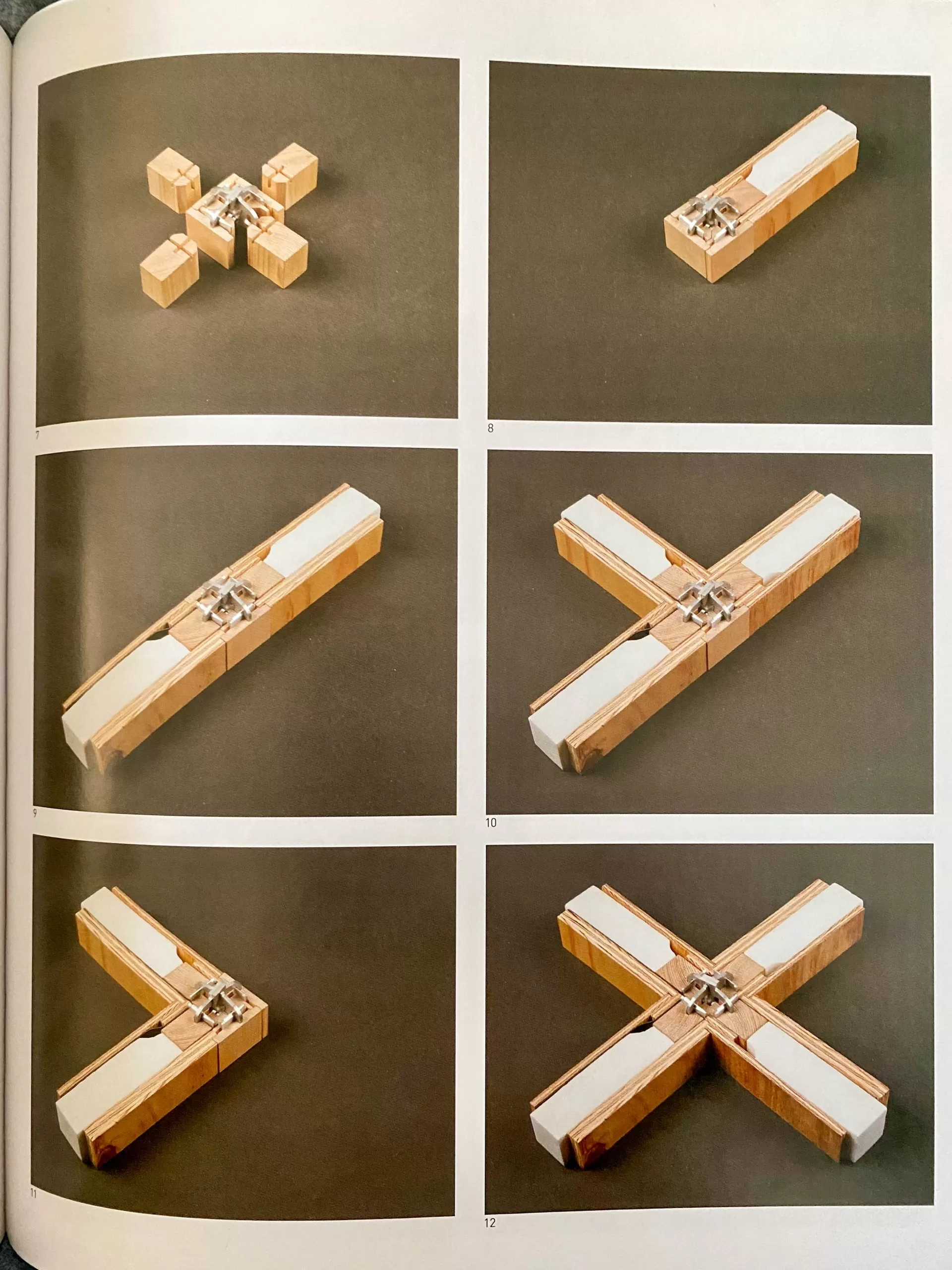

General-Panel-System. Konrad Wachsmann und Walter Gropius, 1941

Sommerhaus

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ein- bis zweigeschossiges Holzhaus über L-förmigen Grundriss, ausgeführt in Fachwerk-Ständer-Bauweise (Balloon-Frame-System).

Das Äußere des Hauses ist geprägt von der waagrechten Verschalung aus dunkel gestrichener nordamerikanischer Douglasie.

Auf der Straßenseite gibt es nur wenige Fenster, auf der Gartenseite dagegen öffnet sich das Haus weit zur Landschaft hin. Von der Dachterrasse führt eine Treppe in den Garten.

Im Garten befindet sich, südwestlich vom Sommerhaus gelegen, das eingeschossige Gartenhaus ebenfalls aus Holz gefertigt, das heute als Sommerunterkunft für Gastwissenschaftler genutzt wird.

Gartenhaus des Einsteinhauses, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Innenausstattung

Im Innern des Sommerhauses liegt im Erdgeschoss auf der Straßenseite die Küche und der Flur mit einer Treppe zum Obergeschoss. Auf der nach Westen ausgerichteten Gartenseite befinden sich ein geräumiger Wohnraum, ein Bad und ein Schlafzimmer, nach Süden hin das Arbeitszimmer von Albert Einstein.

Im Obergeschoss waren die Schlafräume der Töchter, das Zimmer der Hausangestellten sowie Gästezimmer untergebracht.

Zahlreiche Details der Innenausstattung haben sich bis heute erhalten, darunter die Innentüren, der schwarz-weiße Fliesenfußboden in Flur, Küche und Bad, der Kamin im Wohnzimmer, die Einbauküche mit Durchreiche sowie die Einbauschränke in den Privaträumen.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elsa bewohnte Einstein zwischen 1929 und 1932 fast ganzjährig das ursprünglich als Sommerdomizil konzipierte Holzhaus.

Das Haus bot den idealen Ausgangspunkt für Segeltouren auf der Havel mit seinem Holzboot „Tümmler“.

In den Monaten April bis November verließ er das Haus nur, um an Vorträgen teilzunehmen oder öffentlich aufzutreten.

Einstein lud regelmäßig Wissenschaftler, politische Aktivisten, Schriftsteller, Philosophen, Journalisten und Künstler zu sich nach Caputh ein.

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Einsteinhaus, 1929. Architekt: Konrad Wachsmann. Foto: Daniela Christmann

Das Haus nach 1932

Am 6. Dezember 1932 verließen die Einsteins Caputh, um nach Pasadena, USA zu reisen, wo Einstein zwei Monate lang Gastvorlesungen am California Institute of Technology hielt.

Nach der Machtübernahme Hitlers wurden zwischen April und Mai 1933 Einsteins Konten konfisziert, sein Segelboot beschlagnahmt und seine Wohnung geplündert.

Weil die notarielle Urkunde zum Haus in Caputh auf den Namen seiner Stieftöchter ausgestellt war, blieb es zunächst verschont.

Von Amerika aus baten die Einsteins einen befreundeten Rechtsanwalt, das Haus an ein jüdisches Kinderheim in der Nachbarschaft zu vermieten.

Nachdem Einstein die deutsche Staatsbürgerschaft 1934 offiziell aberkannt worden war, wurde das Grundstück am 10. Januar 1935 konfisziert.

Denkmalschutz und Sanierung

Trotz wechselnder Nutzungen überstand das Haus die Kriegsjahre ohne nennenswerte Schäden.

Kurz vor Einsteins Tod im April 1955 wurde das Haus unter Denkmalschutz gestellt.

1978 ernannte man die Akademie der Wissenschaften der DDR zum offiziellen Verwalter, die eine größere Summe erhielt, um das Haus zu renovieren.

Zum hundersten Geburtstag Einsteins im Jahr 1979 wurde das Haus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Nach der Auflösung der Akademie der Wissenschaften der DDR im Jahr 1991 ging das Haus an die Gemeinde Caputh zurück, die es ihrerseits dem Land Brandenburg überließ.

Heutige Nutzung

Das Einsteinhaus blieb während der 1990er Jahre zwei Tage die Woche für das Publikum geöffnet, bevor Feuchtigkeitsprobleme am Dach und der allgemein reparaturbedürftige Zustand des Hauses 2001 eine Schließung unumgänglich machten.

Noch während der Ausführung der Reparaturarbeiten wurden Pläne für umfassende Instandsetzungsmaßnahmen getroffen.

Eine der Hauptfragen nach der Wiedervereinigung betraf die Eigentumsverhältnisse. Nach längeren Rechtsstreitigkeiten stellte sich heraus, dass das Haus einer Erbengemeinschaft gehörte und die Hebräische Universität in Jerusalem Haupteigentümer des Hauses ist.

2004 wurden die rechtmäßigen Erben ins Grundbuch eingetragen.

Im Mai 2005 wurde das Haus nach einer grundlegenden Sanierung wiedereröffnet.

Die Verwaltung obliegt dem Einstein Forum Potsdam, das es als Veranstaltungsort nutzt und der Öffentlichkeit zugänglich macht.