1922

Entwurf: Carl Krayl

Otto-Richter-Straße, Magdeburg

Auf Initiative des Stadtbaurats Bruno Taut und nach Entwürfen des Architekten Carl Krayl erhielten die Putzfassaden der Bestandsbauten in der heutigen Otto-Richter-Straße in Magdeburg 1922 einen farbigen Anstrich.

Bei der Sanierung des Straßenzugs um die Jahrtausendwende wurde die verschwundene Farbfassung von 1922 anhand weniger Farbbefunde rekonstruiert.

Lediglich eine schwarz-weiß Fotografie der Fassade des Hauses Nr. 2 mit gezackten und geschwungenen Linien auf einer kräftig ultramarin blauen Grundfarbe hat sich erhalten.

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Wohnhaus in der Otto-Richter-Straße 2, 1922. Farbige Gestaltung: Carl Krayl

Bruno Taut und Carl Krayl

Krayl gehörte zu einer Gruppe von Architekten, die für die breitenwirksame Entwicklung der Moderne in der Weimarer Republik von großer Bedeutung waren.

Im Arbeitsrat für Kunst und in der Gläsernen Kette trug er zum revolutionär und idealistisch geprägten Aufbruch der Nachkriegsavantgarde in der Architektur bei. Durch den Kontakt zu Bruno Taut, der 1921 zum Stadtbaurat in Magdeburg berufen worden war, wurde Krayl im Mai 1921 zum Leiter des neu geschaffenen Entwurfsbüros im Hochbauamt der Stadt Magdeburg ernannt.

Nach dem Ersten Weltkrieg errang die SPD mit ihrem Oberbürgermeisterkandidaten Hermann Beims erstmals die Mehrheit im Stadtrat. Beims hatte sich zum Ziel gesetzt, Magdeburg als fortschrittliche und moderne Stadt mehr Geltung und Einfluss zu verschaffen. 1919 wurde er ohne Gegenkandidat gewählt und blieb bis 1931 ohne Unterbrechung im Amt.

Wichtige Resorts der Stadt wurden mit engagierten Persönlichkeiten besetzt: Das Schulamt ging an den Schulreformer Hans Löscher, Bruno Taut wurde 1921 zum Stadtbaurat ernannt. Zu Beginn der zwanziger Jahre wurde in keiner anderen deutschen Stadt einem Vertreter der modernen Architekturrichtung eine leitende Position zugestanden. Tauts Stelle als Stadtbaurat war auf zwölf Jahre festgeschrieben.

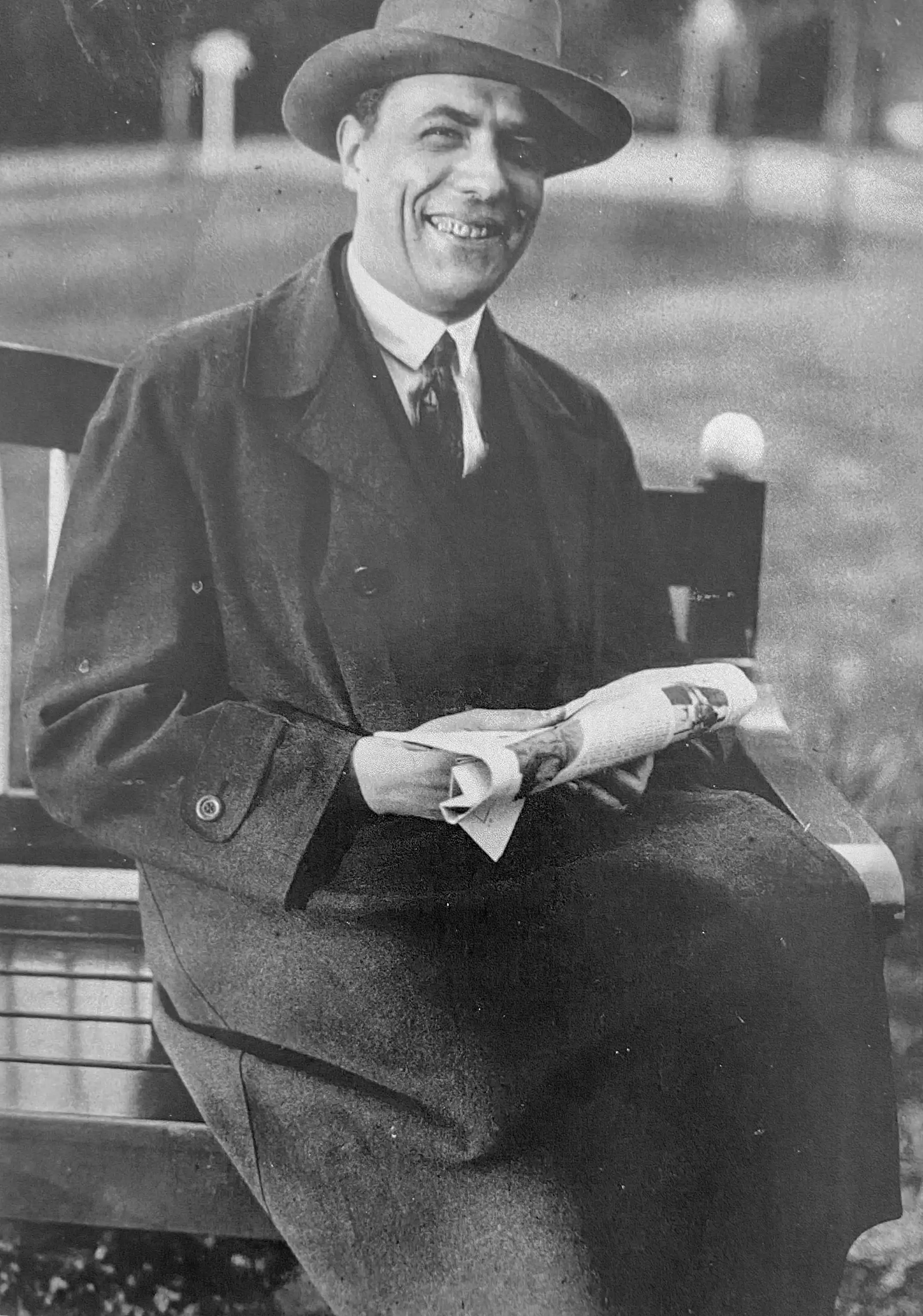

Porträt Carl Krayl, 1927

Das Bunte Magdeburg

Taut führte im Stadtbild Magdeburgs prägnante Veränderungen durch. Für ihn war Farbe einerseits ein kulturschaffendes Erziehungsmittel und notwendiger Bestandteil moderner Architektur, andererseits ein kostengünstiges Gestaltungselement in Zeiten von Rohstoffknappheit.

Carl Krayl zählte zu den zentralen Persönlichkeiten bei der Umsetzung des Konzepts vom Neuen Magdeburg und dem Aufbruch in eine neue Zeit. Als führender Mitarbeiter in Tauts Team im Hochbauamt sowie als Projektleiter von Tauts Initiative für farbige Hausanstriche in Magdeburg erteilte er Farbberatungen für Hauseigentümer und entwarf zahlreiche Farbkonzepte für Hausfassaden.

Unterstützt wurde er im Stadtbauamt durch Johannes Göderitz und Konrad Rühl. Hermann Beims verkündete in der Stadtverordnetensitzung im April 1922: ‚In allen Städten sehe ich den Kampf zwischen zwei Generationen der Kunst. Und für uns ist es keine Frage, daß wir uns auf der Seite des Neuen stellen müssen, auch wenn wir es nicht verstehen und nicht wissen, ob und wie es sich bewährt.‘ (Frühlicht, H. 4, Sommer 1922, S. 220-221)

Im Sommer 1921 wurde das historische Rathaus der Stadt Magdeburg innen und außen farbig gestaltet. Bis 1923 folgten weitere 80 Bauten, vor allem in der Altstadt. Hinzu kamen bunte Zeitungskioske sowie die ersten neu errichteten Wohnbauten mit farbigen Fassaden. Das farbige Magdeburg war in aller Munde und zog viele Besucher sowie ein großes Fachpublikum an. Auf Postkarten präsentierte sich das Stadtbild als Publikumsmagnet.

Alle Projekte wurden in einem 1922 vom Hochbauamt herausgegebenen ‚Führer zur Besichtigung der Hausbemalungen in der Stadt Magdeburg‘ aufgelistet.

Postkarte ‚Gruss vom bunten Magdeburg‘, 1922

Straßenzug Otto-Richter-Straße

Als besonders bemerkenswert gekennzeichnet sind die zwölf Häuser der ehemaligen Westerhüser Straße (heute Otto-Richter-Straße). Krayl hatte dort die vorhandenen Fensterrahmungen und Stuckdetails farbig hervorgehoben. Haus Nummer 2 erhielteine ultramarinblaue Grundfarbe als Hintergrund für ein Geflecht aus geschwungenen und gezackten Linien in Gelb, Grün, Rot und Weiß.

Bei der Sanierung um die Jahrtausendwende wurde die Gestaltung anhand weniger Farbbefundungen rekonstruiert.

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Häuserbemalung Otto-Richter-Straße Magdeburg. Foto: Daniela Christmann

Wohnhaus Carl Krayl

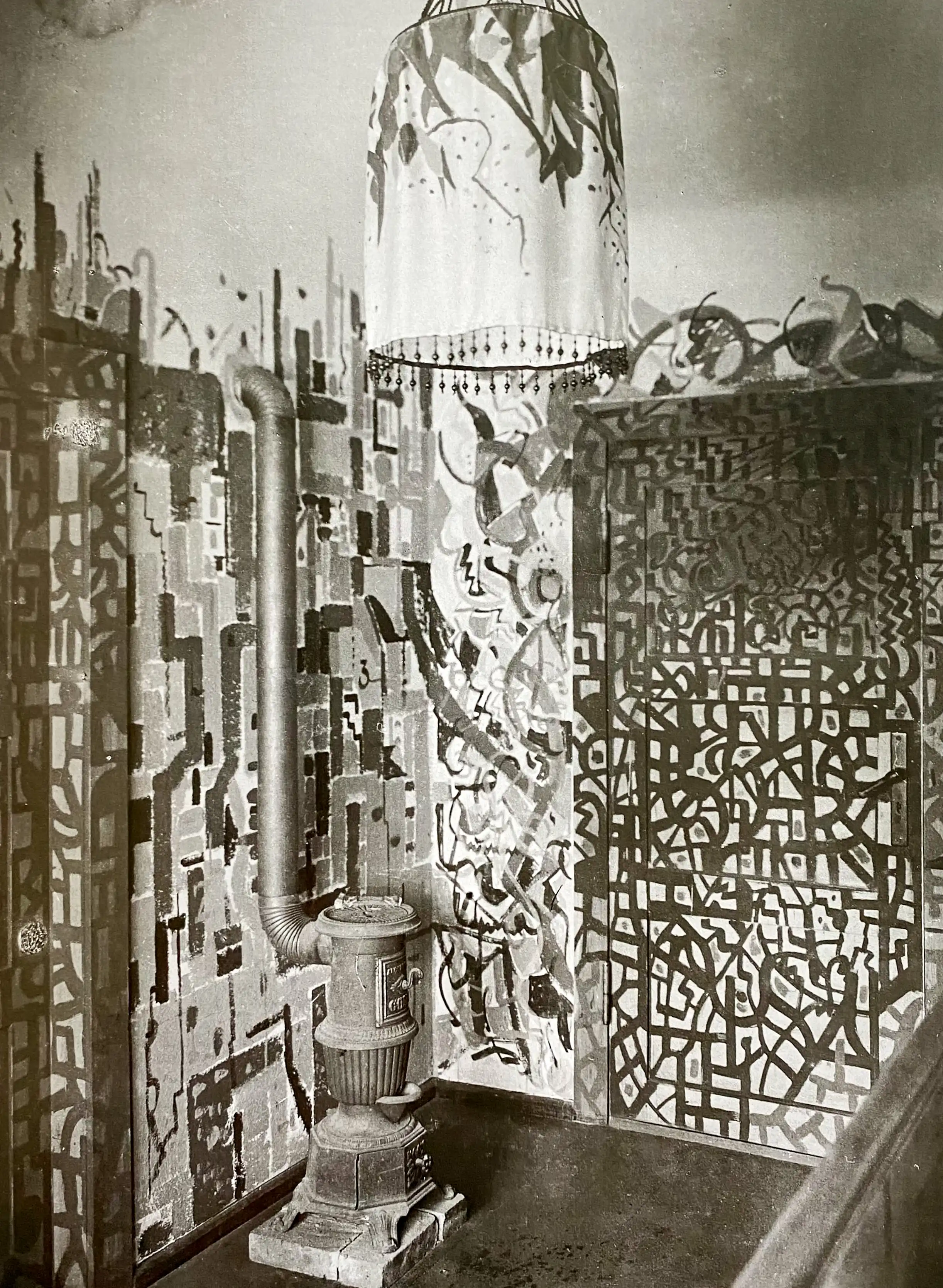

Im Juni 1921 bezog Krayl ein Reihenhaus in der nach einem Entwurf von Bruno Taut neu erbauten Gartenstadt Kolonie Reform, Bunter Weg 3. Durch die farbige und expressive Bemalung mehrerer Innenräume und Möbel machte er das Haus zum Gegenstand allgemeinen Interesses.

Die Bauten Tauts für die Siedlung Reform waren von Anfang an durch ihre farbige Gestaltung charakterisiert. Für die Farbgestaltung der Häuser wurde Carl Krayl, sein Mitarbeiter im Hochbauamt, hinzugezogen.

Krayl bemalte sein Reihenhaus auch im Inneren. Am Erdgeschossfenster der Stirnseite setzte er die Bemalung bis nach außen fort, sodass eine farbige Rahmung der Fassadenöffnung entstand.

Die Bemalungen der Räume und Möbel sind deutlich von der Gedanken- und Bildwelt der Gläsernen Kette geprägt, die im Sommer 1921 noch sehr gegenwärtig war.

Um 1927 veränderte Krayl die Gestaltung des Wohnzimmers und folgte dabei der neusachlichen Ästhetik der Zeit, indem er die Wände einfarbig anstrich.

Reihenhausgruppe Bunter Weg 3, Gartenstadt Kolonie Reform, 1921. Architekt: Bruno Taut. Wohnhaus Carl Krayl mit bemalter Fenstereinrahmung, 1921/22

Reihenhausgruppe Bunter Weg 3, Gartenstadt Kolonie Reform, 1921. Architekt: Bruno Taut. Wohnhaus Carl Krayl. Foto: Daniela Christmann

Reihenhausgruppe Bunter Weg 3, Gartenstadt Kolonie Reform, 1921. Architekt: Bruno Taut. Wohnhaus Carl Krayl mit bemalter Fenstereinrahmung. Foto: Daniela Christmann

Wohnhaus Krayl. Wand- und Türbemalung. Foto 1921/22

Wohnhaus Krayl. Wand- und Türbemalung. Foto 1921/22

Normaluhr am Staatsbürgerplatz

Krayl überzog die öffentliche Standuhr aus dem Jahr 1908 am heutigen Universitätsplatz mit einem Netz aus Farbflächen und passte sie so an den daneben stehenden, modernen Zeitungskiosk an.

Normaluhr am Staatsbürgerplatz mit Kiosk, 1921

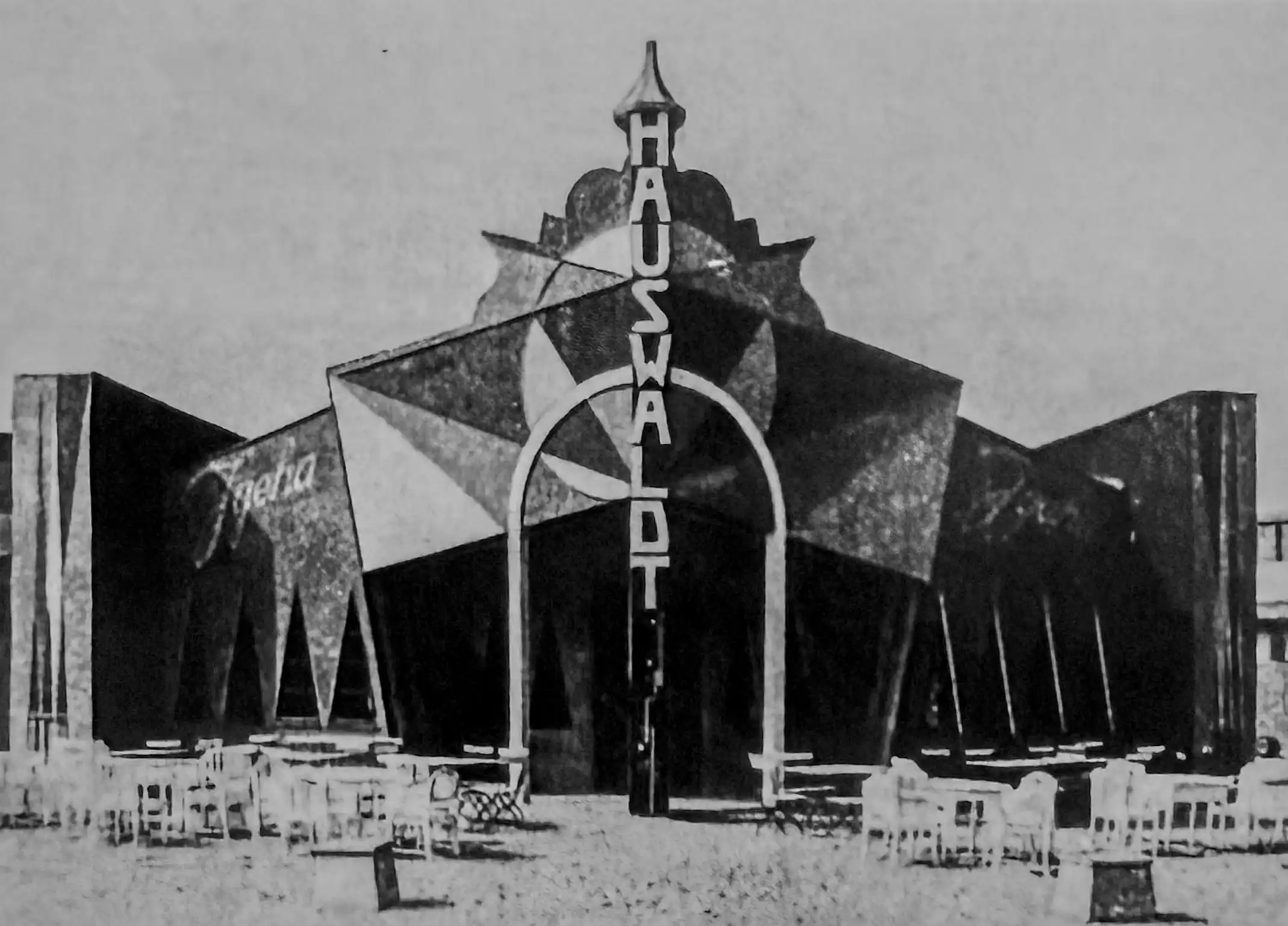

Hauswaldt-Pavillon

Im Juli 1922 begann Krayl mit einem eigenen ersten Privatprojekt: Im Juli 1922 entwarf er den Pavillon des Schokoladenherstellers Johann Gottlieb Hauswaldt für die MIAMA-Ausstellung (Mitteldeutsche Ausstellung für Siedelung, Sozialfürsorge und Arbeit) in Magdeburg. Die Bauausführung des Pavillons wurde von Maximilian Worm geleitet, wodurch sich eine dauerhafte Zusammenarbeit ergab.

Der Pavillon war als Kakaotrinkstube konzipiert und lag in prominenter Lage direkt am Zugang zum Adolf-Mittag-See auf dem Gelände des Rotehornparks. Krayl plante einen Zentralbau, der außen und innen durch seine ausgefallene Form und Vielfarbigkeit bestach.

Nach Ende der Schau wurde der Pavillon an die Stadt Magdeburg verpachtet und wurde erst 1924 abgerissen.

Anlässlich der Ausstellung in Magdeburg kam auch ein direkter Kontakt mit dem Architekten und Stadtbaumeister von Rotterdam, J. J. P. Oud, zustande. Bis 1923 war er bei mehreren Übernachtungsbesuchen Krayls Gast.

Ab März 1923 erhielt Krayl eine unentgeltliche Beurlaubung vom Hochbauamt, um in Zusammenarbeit mit Maximilian Worm und Franz Hoffmann die privaten Bauprojekte „Central-Genossenschaft” und „Hotel Weißer Bär” zu realisieren.

Hauswaldt-Pavillon, 1922. Architekt: Carl Krayl. Foto 1922

Hauswaldt-Pavillon, 1922. Architekt: Carl Krayl. Foto 1922

Neue Sachlichkeit

Ab 1923 vollzog Krayl den Wandel zur Sachlichkeit.

Im Februar 1924 wurde die Kündigung von Krayl beim Hochbauamt gültig und er eröffnete zusammen mit dem Architekten Maximilian Worm eine Bürogemeinschaft in Magdeburg. Bis November 1937 ist Krayl als freier Architekt in Magdeburg tätig.

In Zusammenarbeit mit Worm projektierte Krayl Magdeburger Geschäftsbauten wie die Landeskreditbank (1924) und die Allgemeine Ortskrankenkasse (1926) sowie die Wohnanlage Schneidersgarten im Magdeburger Stadtteil Sudenburg (1926).

Neues Bauen

Im Jahr 1926 trat Krayl der Architektenvereinigung Der Ring bei. In dieser hatten sich junge Architekten zur Förderung des Neuen Bauens zusammengeschlossen.

Die Ideen des Neuen Bauens flossen in Krayls Magdeburger Siedlungsbauprojekte ein, für die er ab 1927 allein verantwortlich zeichnete. Im Juni 1927 hatte Krayl aufgrund von Meinungsverschiedenheiten die Zusammenarbeit mit Maximilian Worm beendet.

Siedlungen

Nach der Siedlung Fermersleben entstanden ab 1929 die Wohnsiedlungen Cracau und die heutige Curie-Siedlung, auch Bancksche Siedlung genannt. Sie brachten Magdeburg das Prädikat „Stadt des Neuen Bauens“ ein.

Zu seinen letzten Projekten in Magdeburg gehörten die von 1932 bis 1933 realisierte Erweiterung der Siedlung Reform, das Gewerkschaftshaus und die OLi-Lichtspiele.

Nach 1933

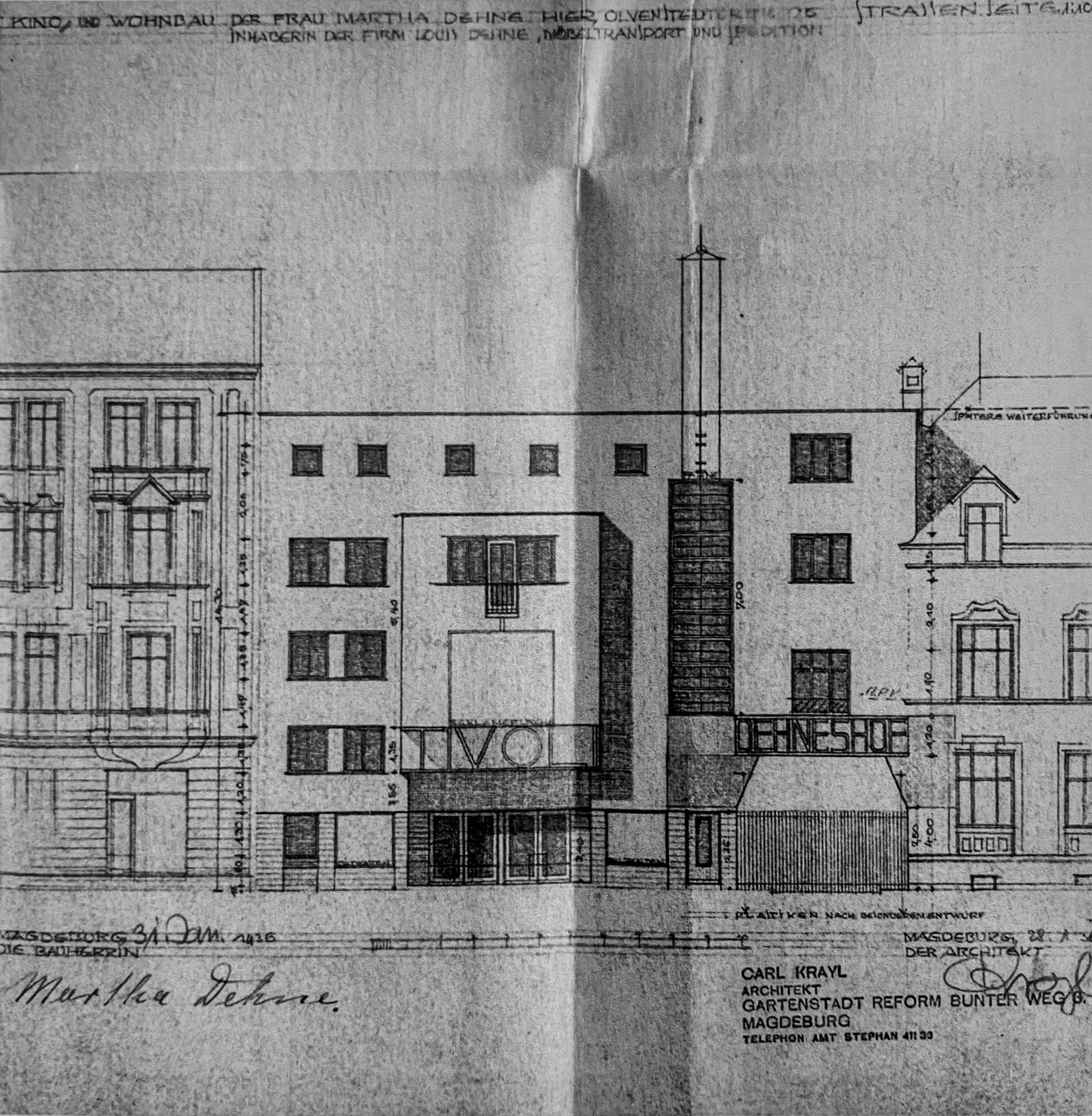

OLi-Kino

Die Olvenstedter Lichtspiele wurden 1936 im Auftrag der Spediteurin Martha Dehne errichtet. Auf dem Betriebsgelände ihrer Firma „Möbeltransport und Spedition Louis Dehne” ließ sie von Krayl ein Wohngebäude und ein Kino errichten.

OLi-Kino. Entwurf: Carl Krayl, Juni 1936

OLi-Kino, 1936. Architekt: Carl Krayl. Foto 1937

OLi-Kino, 1936. Architekt: Carl Krayl. Foto nach Wiederaufbau 1952

OLi-Kino, 1936. Architekt: Carl Krayl. Foto 2003

OLi-Kino, 1936. Architekt: Carl Krayl. Foto: Daniela Christmann

OLi-Kino, 1936. Architekt: Carl Krayl. Foto: Daniela Christmann

Der ursprünglich moderne Entwurf der Fassade des OLi-Kinos mit flachem Pultdach und kubischem Erker erhielt im Jahr 1936 eine Baugenehmigung, die jedoch deutlich vom ursprünglichen Entwurf abwich.

1937 sah sich Krayl gezwungen, seine freiberufliche Tätigkeit zu beenden und wurde angestellter Architekt bei der Deutschen Reichsbahnbaudirektion Berlin.

Nach Kriegsende war Krayl für einige Zeit bei Hans Scharoun tätig. Dieser war als Stadtbaurat im Gesamtberliner Nachkriegsmagistrat für die Erstellung des Kollektivplans für den Wiederaufbau Berlins verantwortlich.

Residential building at Otto-Richter-Straße 2, 1922. Colour design: Carl Krayl

Residential building at Otto-Richter-Straße 2, 1922. Colour design: Carl Krayl