1919 (Entwurf), 1922 – 1923 (Ausführung)

Entwurf: Max Taut

Bahnhofstraße 2, Stahnsdorf/Brandenburg

Zwischen Babelsberg und Stahnsdorf im Südwesten Berlins entstand um 1909 nach Plänen des Garteningenieurs Louis Meyer die 156 Hektar große Waldfriedhofsanlage Stahnsdorf.

Hier befindet sich das denkmalgeschützte Grabmal der Familie des Kaufmanns und Kunstmäzen Julius Wissinger, das Max Taut 1919 entwarf.

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Familie Wissinger

Die Familie Wissinger stammt aus Spremberg in Sachsen. Die Brüder Hermann Otto Julius Wissinger (1848–1920) und Paul Wissinger (1851–1919) gründeten 1877 in Berlin das Unternehmen J. & P. Wissinger, eine Firma für Sämereien und Saatguthandel, mit Sitz in der Landsberger Straße 46/47.

Nach der Jahrundertwende entschlossen sich die Brüder zum Neubau eines fünfgeschossigen Speichergebäudes auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Lagerhaus Süd-Ost wurde nach Plänen des Architekten Kurt Berndt 1906 bis 1907 in der Pfuelstraße 6a/7 in Berlin-Kreuzberg errichtet.

Die Auftraggeber des Grabmals waren Julius Wissinger (1884–1967), der Sohn von Hermann Otto Julius, und seine Frau Helene Wissinger (geborene Schupp, 1892–1976).

In den Jahren zwischen 1923 und 1932 entwickelten sich Helene und Julius Wissinger zu Mäzenen und Förderern von Künstlern und Musikern. 1922 ließ sich das Ehepaar von den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer in der Villenkolonie Karolinenhof im Südosten Berlins ein Wohnhaus für die mittlerweile fünfköpfige Familie bauen.

Zu den Freunden, die in der Villa die Sommerwochenenden verbrachten, gehörten unter anderen der Grafiker Herbert Bayer, der Architekt Marcel Breuer, der Maler Richard Ziegler, Bruno Krauskopf und Robert Genin sowie die Pianisten Julius Goldstein, Alexander Rödiger und Henny Bromberger. Außerdem zählten der Psychoanalytiker Edgar Michaelis und die Kunsthistorikerin Klara Steinweg zum Kreis der Freunde.

Ein kleines Wochenendhaus im Garten ermöglichte es einzelnen Mitgliedern des Kreises, längere Zeit dort zu leben und zu arbeiten. Gleichzeitig besaßen die Wissingers ein Atelier in der Nähe des Pariser Platzes, das sie Freunden zur Verfügung stellten.

Helene und Julius Wissinger waren nicht nur großzügige Gastgeber, sondern unterstützten verschiedene Künstler auch finanziell, darunter Otto Freundlich und Robert Genin. Sie kauften Bilder an und beauftragten Otto Freundlich damit, ein Glasfenster in Julius Wissingers Arbeitszimmer zu gestalten.

Nach dem Börsenkrach im Jahr 1929 verschlechterte sich die finanzielle Situation der Familie deutlich. 1932 gaben sie das Haus in Karolinenhof auf, um wieder in der Stadt zu wohnen.

Grabmal Wissinger

Nach dem Tod von Hermann Otto Julius Wissinger (1848–1920) und seiner Enkelin Ingrid Wissinger (1920) am 7. April 1920 erwarb die Familie Wissinger eine 50 Quadratmeter große Fläche im Erbbegräbnisblock des Südwest-Kirchhofs in Stahnsdorf.

Sie beauftragte Max Taut mit dem Entwurf des Erbbegräbnisses. Wie die Wahl auf ihn fiel, lässt sich nicht mehr klären. Doch wahrscheinlich kannten Helene und Julius Wissinger frühere Entwürfe und Arbeiten Tauts oder zumindest seinen Namen aus dem Kreis ihrer Künstlerfreunde.

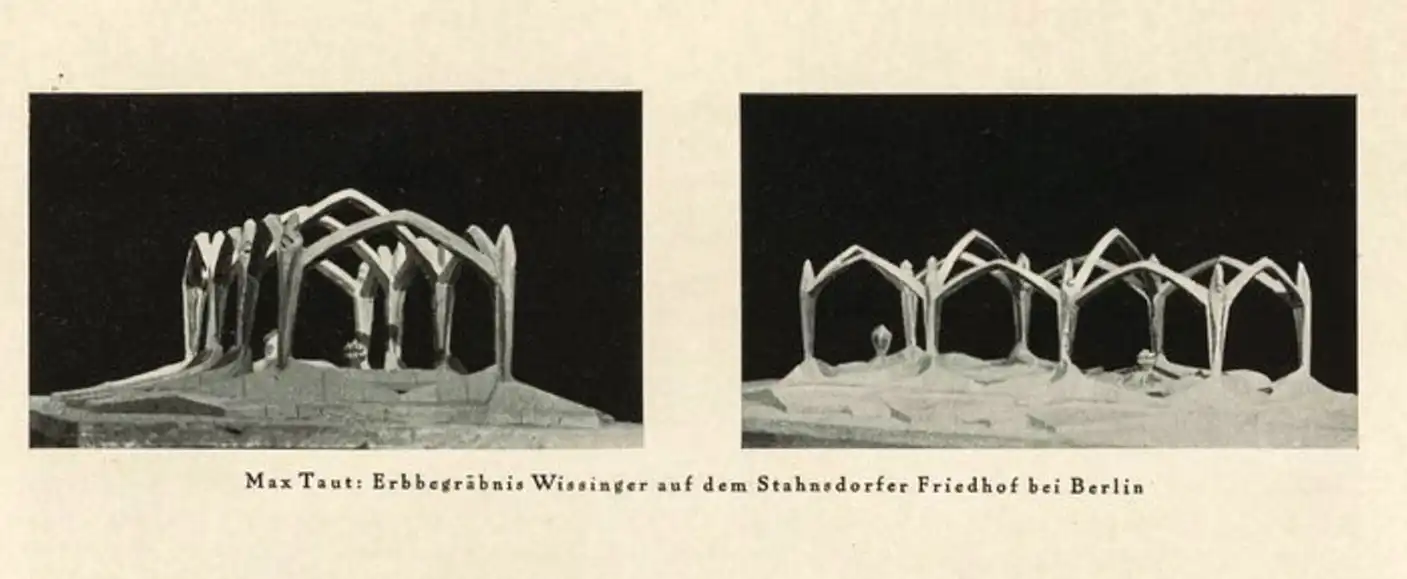

Der Entwurf wurde im Heft 2 des von Bruno Taut herausgegebenen Magazins Frühlicht (1. Jg., Magdeburg 1921) veröffentlicht und zwischen Herbst 1922 und Frühjahr 1923 in leicht veränderter Form ausgeführt.

Entwurfsmodell Erbbegräbnis. Frühlicht, 1921

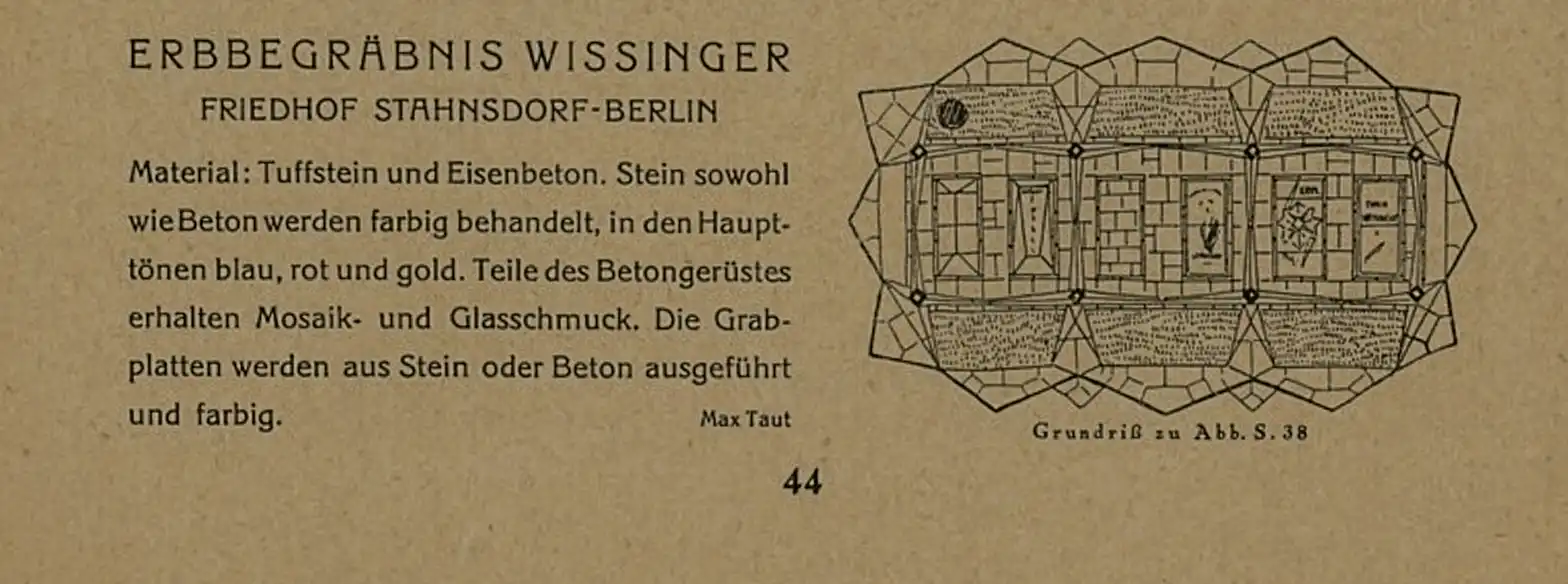

Grundriss. Frühlicht, 1921

Max Taut, Blütenhaus, 1921. Aquarell und Bleistift auf Karton. Nachlass Max Taut, Archiv der Sammlung Baukunst der Akademie der Künste Berlin

Die Grabplatte für die Grabstelle von Hermann Otto Julius Wissinger wurde von Otto Freundlich, der mit Julius Wissinger befreundet war, angefertigt.

Das in seiner Grundform rechteckige Erbbegräbnis befindet sich auf einer Lichtung in einem der vier Winkel eines Wegekreuzes. Zwei parallele Reihen von je vier Betonstützen, die untereinander sowohl in Längs- als auch in Querrichtung durch flache Spitzbögen aus Beton verbunden sind, bilden ein Gerüst, das die eigentliche Grabfläche mit sieben Grabstellen umgibt.

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Der Querschnitt der sich nach unten verjüngenden Stützen ist ein übereckstehendes Viereck, das an allen vier Seiten mehrfach gebrochen ist, sodass scharfe Grate und Kanten entstehen. Die Stützen enden oben in Spitzdächern, unterhalb derer kleine Krabben aus Beton angebracht sind.

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Auch die seitlich von den Stützen abgehenden Spitzbögen sind im Querschnitt übereckstehende, unregelmäßige Vierecke, wobei der Querschnitt zur Spitze hin gleichmäßig kleiner wird. Die beiden mittleren Bögen sind gegenüber den anderen erhöht.

Der gesamte Unterbau besteht aus Tuffstein. Tetraederförmige, zu den Stützen hin ansteigende Schwellen umgeben den mit Platten ausgelegten, vertieften Raum innerhalb der Betonkonstruktion.

An den beiden Schmalseiten sowie zwischen den beiden mittleren Stützen der Längsseiten befindet sich der tiefste Punkt der Schwellen exakt unter der Spitze der Bögen. Bei den übrigen Schwellen der Längsseiten ist dieser Punkt näher an den Eckstützen gelegen.

An den Fußpunkten der Stützen sind spitze, kristalline Betonformen angebracht, die teils in den Innenraum zeigen und teils in die Schwellen und in weitere tetraederförmige Tuffsteine greifen. Diese von den Stützen nach außen hin flacher werdenden Steine begrenzen zusammen mit den Schwellen an den Längsseiten je drei und an den Schmalseiten je ein trapezförmiges Pflanzbeet.

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Ein das gesamte Grab einfassender Zackenkranz aus Tuffsteinplatten schließt die Pflanzbeete nach außen hin ab. Die Platten des Kranzes ragen einige Zentimeter aus dem Erdreich und sind mit leichtem Gefälle nach außen verlegt.

Das Bauwerk steht auf einer gemauerten, mit Erdreich aufgefüllten Gruft. Über der Gruft befinden sich in regelmäßigen Abständen Betonbalken, auf denen die Grabplatten aufliegen.

Die westlichste Grabstelle ist nicht belegt und lediglich mit einem rechteckigen Betonrahmen markiert. Links daneben befindet sich die Grabstelle von Ingrid Wissinger. Auf einem rechteckigen Betonrahmen liegen eng nebeneinander zwei Betonbalken quer auf, darauf liegt wiederum quer ein weiterer kurzer Betonbalken, auf dem mittig eine quadratische Säule steht. Auf der Säule befindet sich ein Würfel, dessen Ecken zu kleinen dreieckigen Flächen abgeschrägt wurden. Auf drei Seitenflächen der Säule sind der Name des Kindes sowie das Geburts- und Sterbedatum eingemeißelt.

Links neben dieser Grabstelle wurde Hermann Otto Julius Wissinger bestattet. Ursprünglich befand sich hier eine Plastik von Otto Freundlich auf einer Grabplatte aus Beton. An deren vorderer Ansichtsfläche waren Namen und Daten des Verstorbenen plastisch vorstehend eingearbeitet. Heute ist die Grabstelle durch eine dreiteilige Kalksteinplatte verschlossen. In den Mittelteil der Platte sind Namen und Daten eingraviert. Auch hier findet man, wie schon bei Ingrid Wissinger, einen achtzackigen Stern als Symbol beim Geburtsdatum.

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Die vierte Grabstelle ist die von Amalie Wissinger, geb. Schunack (1856–1942). Die aus einem Stück bestehende Grabplatte ist in Gestaltung und Material identisch mit der von Hermann Otto Julius Wissinger.

Die nächsten beiden Grabstellen sind lediglich durch rechteckige Betonrahmen markiert. Bei der linken Stelle wurde während der Restaurierungsarbeiten ein Sarg gefunden. Hier wurde möglicherweise die im Jahr 1946 verstorbene Charlotte Wissinger (Geburtsjahr unbekannt), eine Tochter von Helene und Julius Wissinger, beigesetzt, ohne dass eine Grabplatte angefertigt wurde.

Das östlichste Grab ist das von Alfred Wissinger (1889–1940). Die dreiteilige Grabplatte ist in Gestaltung und Material identisch mit der von Hermann Otto Julius Wissinger.

Die Gläserne Kette

Der Entwurf von Max Taut lässt sich direkt von Zeichnungen zum Briefwechsel der Mitglieder der Architektenvereinigung Gläsernen Kette ableiten.

Die Gläserne Kette war eine von Bruno Taut gegründete Künstlergemeinschaft, die sich hauptsächlich aus Architekten zusammensetzte. Das Medium des gegenseitigen Austauschs waren Rundbriefe in Form eines Briefwechsels.

Die mit Pseudonymen gezeichneten Briefe entstanden zwischen November 1919 und Dezember 1920. Der Gruppe gehörten unter anderem Bruno Taut (Pseudonym „Glas“), Max Taut (ohne Pseudonym), Wilhelm Brückmann („Brexbach“), Alfred Brust („Cor“); Hermann Finsterlin („Prometh“), Paul Goesch („Tancred“), Jakobus Goettel („Stellarius“), Otto Gröne, Walter Gropius („Maß“), Wenzel Hablik (Kürzel „W. H.“), Hans Hansen („Antischmitz“), Carl Krayl („Anfang“), die Brüder Hans („Angkor“) und Wassili Luckhardt („Zacken“) sowie Hans Scharoun („Hannes“) an.

Zwei Skizzen von Max Taut wurden in den Frühlicht-Folgen publiziert, die auf das Grabmal Wissinger Bezug zu nehmen scheinen: ‚Marmordom‘ (1919) und ‚Blütenhaus‘ (1921). Tuffstein und Eisenbeton sollten in den Haupttönen Blau-Rot-Gold gehalten sein (Frühlicht, Heft 2, Magdeburg 1921) und mit Mosaik- und Glaseinschlüssen geschmückt sein.

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Erbbegräbnis Wissinger, 1922-1923. Entwurf: Max Taut. Foto: Daniela Christmann

Farbgebung

Die für die Gesamterscheinung des Grabmals entscheidende Veränderung gegenüber dem Entwurf ist jedoch der Verzicht auf die Farbgebung. Im Frühlicht gab Max Taut folgende Beschreibung ab: »Material: Tuffstein und Eisenbeton. Stein sowohl wie Beton werden farbig behandelt, in den Haupttönen Blau, Rot und Gold. Teile des Betongerüstes erhalten Mosaik- und Glasschmuck. Die Grabplatten werden aus Stein oder Beton ausgeführt und farbig.«

Eine vor der Restaurierung durchgeführte farbgutachterliche Untersuchung ergab, dass weder Mosaik- noch Glasschmuck realisiert wurden und die farbige Behandlung nicht umgesetzt wurde.

Zeitgenössische Reaktionen

Das damals wie heute ungewöhnliche Grabmal erregte nach seiner Fertigstellung Aufsehen und Proteste. Den Beanstandungen der evangelischen Kirchensynode (deren genauer Inhalt ist nicht bekannt) fiel zunächst die Grabplatte von Otto Freundlich zum Opfer, die im Erdreich verscharrt wurde.

Doch auch die Entfernung der Skulptur ließ die Proteste gegen das Grabmal nicht verstummen. Ungefähr ein Jahr später, im Juli/August 1924, wurde, wie aus Zeitungsartikeln hervorgeht, innerhalb der evangelischen Synode die Entfernung des gesamten Grabmals beantragt. Wie die Auseinandersetzung verlief und wie der Abriss verhindert werden konnte, ist nicht bekannt.

Im Dezember 1925 erwarb die Familie Wissinger weitere 77 Quadratmeter Land auf dem Friedhof. Über die genaue Lage ist nichts bekannt. Möglicherweise hängt dieser Kauf mit der Auseinandersetzung um das Grab zusammen und die Familie sah sich gezwungen, das Gelände um das Bauwerk herum als „Abstandsfläche” zu anderen Gräbern zu erwerben.

In einem Schreiben an Julius Wissinger zeigte sich Otto Freundlich tief betroffen vom Verlust der Grabplatte und beklagte die mangelnde Bereitschaft Tauts, die Plastik zu verteidigen.

Fazit

Das Grabmal Wissinger wurde von 1922 bis 1923 nach einem Entwurf des Architekten Max Taut als expressionistische Raumstruktur aus Beton über der eigentlichen Grabstätte errichtet.

Aus kristallin stilisiertem Wurzelwerk wächst eine Arkatur aus Schäften und spitzgiebeligen Bögen hervor, die die räumliche Idee einer dreijochigen gotischen Halle vermittelt.

Die eindringliche Wirkung des Baus entsteht durch den nur gedachten Raum, die reine Konstruktion, die zweckfrei nur sich selbst und ihrer Gestalt dient und mit dem modernen Werkstoff Stahlbeton einen sakralen Raum schafft. Dabei verwirklicht die Rahmenkonstruktion den romantisierenden Formenkanon der Gotik der utopischen Avantgarde.

In den Jahren 1987 und 1988 fanden umfassende Restaurierungsarbeiten am Erbbegräbnis Wissinger statt. Diese sind in der 1989 in Berlin erschienenen Publikation ‚Frühlicht in Beton‘ von Christoph Fischer und Volker Welter ausführlich dokumentiert.

2004 und 2012 erfolgte eine umfassende Risssanierung und Oberflächenbehandlung.