1923 – 1924

Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder

Prins Hendriklaan 50, Utrecht, Niederlande

Das Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht in den Niederlanden ist ein 1924 vom Architekten Gerrit Rietveld für Truus Schröder-Schräder erbautes Wohnhaus.

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Ikone

Das kleine Einfamilienhaus mit seiner flexiblen Raumaufteilung und seinen visuellen und formalen Qualitäten war ein Manifest der Ideale der niederländischen Künstler- und Architektengruppe De Stijl in den 1920er Jahren und gilt seitdem als eine der Ikonen der modernen Architekturbewegung.

Das Haus ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es ist das einzige Gebäude dieser Art im Werk Rietvelds und unterscheidet sich auch von anderen bedeutenden Bauten der frühen Moderne wie der Villa Savoye von Le Corbusier oder dem Haus Tugendhat von Mies van der Rohe.

Der Unterschied liegt vor allem im Umgang mit dem architektonischen Raum und in der Konzeption der Funktionen des Gebäudes.

Die Qualität des Rietveld-Schröder-Hauses liegt darin, dass es eine Synthese der Gestaltungskonzepte der modernen Architektur zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt.

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

De Stijl

De Stijl, niederländisch für ‚Der Stil‘, war eine niederländische Gruppe von Malern, Architekten und Designern, die 1917 in Leiden eine Künstlervereinigung und eine Kunstzeitschrift gleichen Namens gründete.

Gründungsmitglieder waren der Maler und Kunsttheoretiker Theo van Doesburg, die Maler Piet Mondrian und Georges Vantongerloo, die Architekten Robert van ’t Hoff, J.J.P. Oud und Jan Wils, die Maler Vilmos Huszár und Bart van der Leck sowie der Dichter Antony Kok.

Bis 1922 verließen acht der anfänglich zehn Mitglieder die Gruppe, dafür kamen neue hinzu, unter anderem die Architekten Gerrit Rietveld (1918), Cornelis van Eesteren (1922) und der Maler Friedrich Vordemberge-Gildewart (1924).

De Stijl verstand sich weniger als Gruppierung denn als Forum für Künstler, die ähnliche Ideen und Ziele in der Kunst verfolgten und gemeinsame Ausstellungen und Publikationen anstrebten.

Prinzipien

Die Vertreter von De Stijl bekannten sich zu einer geometrisch-abstrakten Darstellungsweise in Kunst und Architektur und zu einem auf Funktionalität beschränkten Purismus, der ähnlich wie das deutsche Bauhaus, mit dem ideen- und kunstgeschichtlich eine enge Verbindung besteht, Prinzipien für eine auf alle Bereiche der Gestaltung anwendbare Ästhetik aufstellte.

Ziel der Gruppe war die völlige Abkehr von den Darstellungsprinzipien der traditionellen Kunst und die Entwicklung einer neuen, völlig abstrakten Formensprache, die auf der Variation weniger elementarer bildnerischer Gestaltungsprinzipien (horizontal/senkrecht, groß/klein, hell/dunkel und den Grundfarben) beruhte.

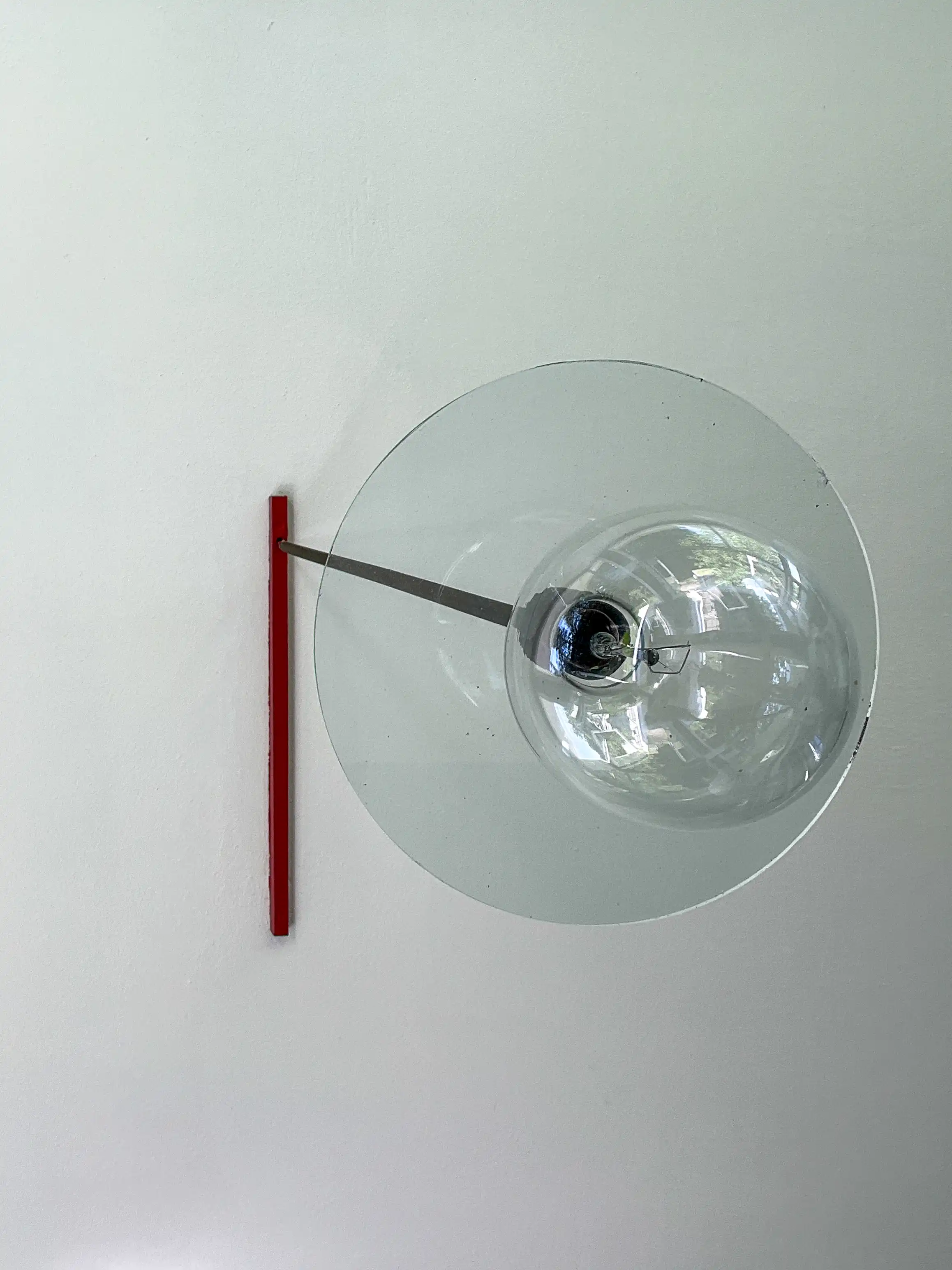

Dies bedeutete eine Reduktion der Farben auf die drei Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie die Nichtfarben Schwarz, Grau und Weiß. De Stijls Konzepte wirkten nicht nur in der bildenden Kunst und Architektur, sondern auch im Design von Möbeln und anderen Gebrauchsgegenständen.

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus

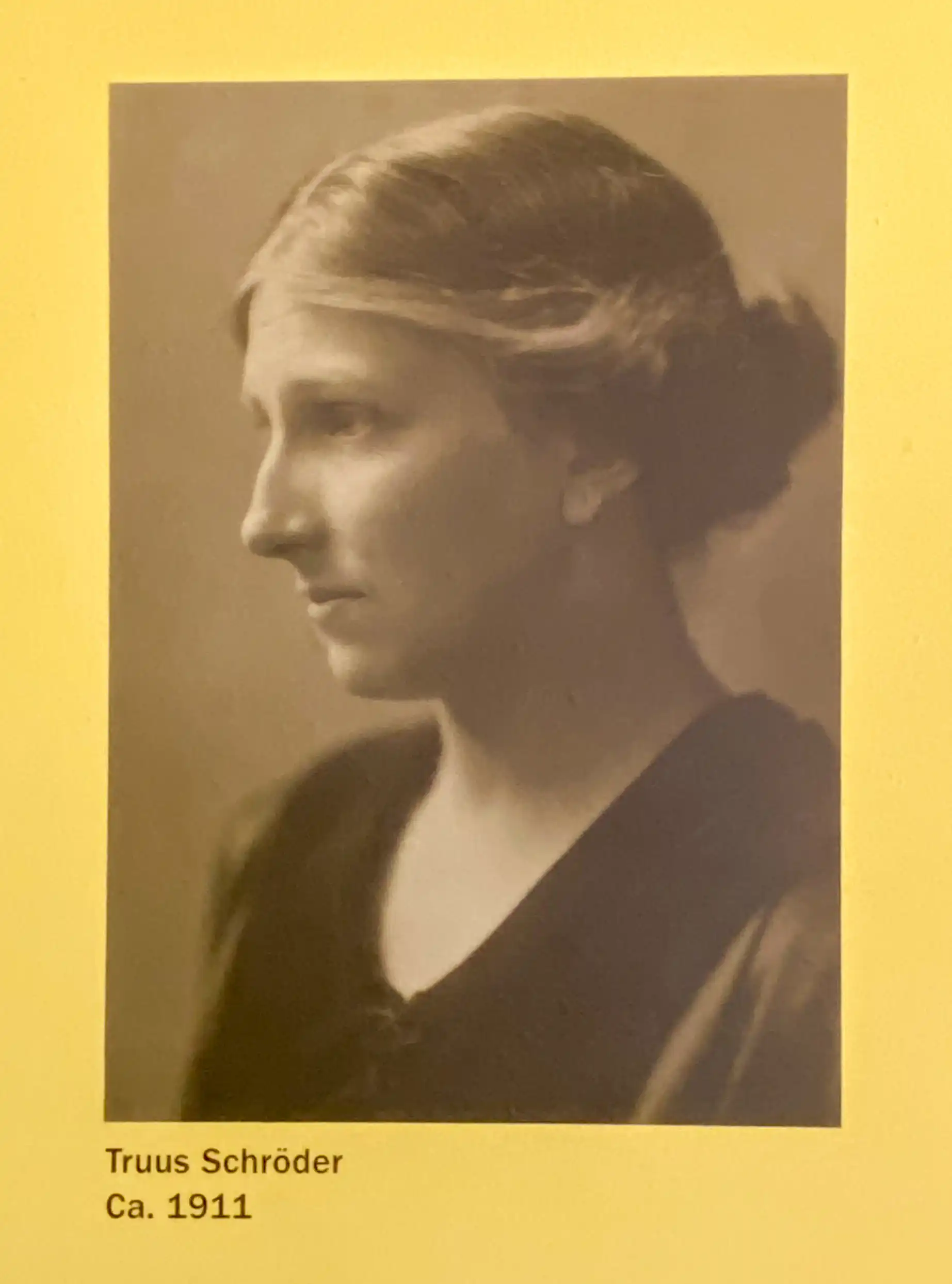

Gerrit Rietveld entwarf dieses Wohnhaus in enger Zusammenarbeit mit der Bauherrin Truus Schröder-Schräder. Diese wollte nach dem Tod ihres Mannes 1923 Utrecht verlassen und in die Nähe ihrer Schwester nach Amsterdam ziehen.

Sie bat Rietveld, ihr bei der Suche nach einem neuen Zuhause für sie und ihre drei Kinder behilflich zu sein – doch da sich kein geeignetes Haus finden ließ, schlug er ihr einen Neubau vor.

Schließlich fand sich ein geeignetes Grundstück in der Prins Hendriklaan (Hausnummer 50) am Stadtrand von Utrecht mit freiem Blick auf die Polderlandschaft.

Für beide war das Haus eine Chance, ein Experiment, die Klärung der Frage: „Wie willst du leben? Von Schröder sind zahlreiche Aufzeichnungen über den Entwurf des Hauses und Artikel über die neuen architektonischen Entwicklungen der Zeit erhalten.

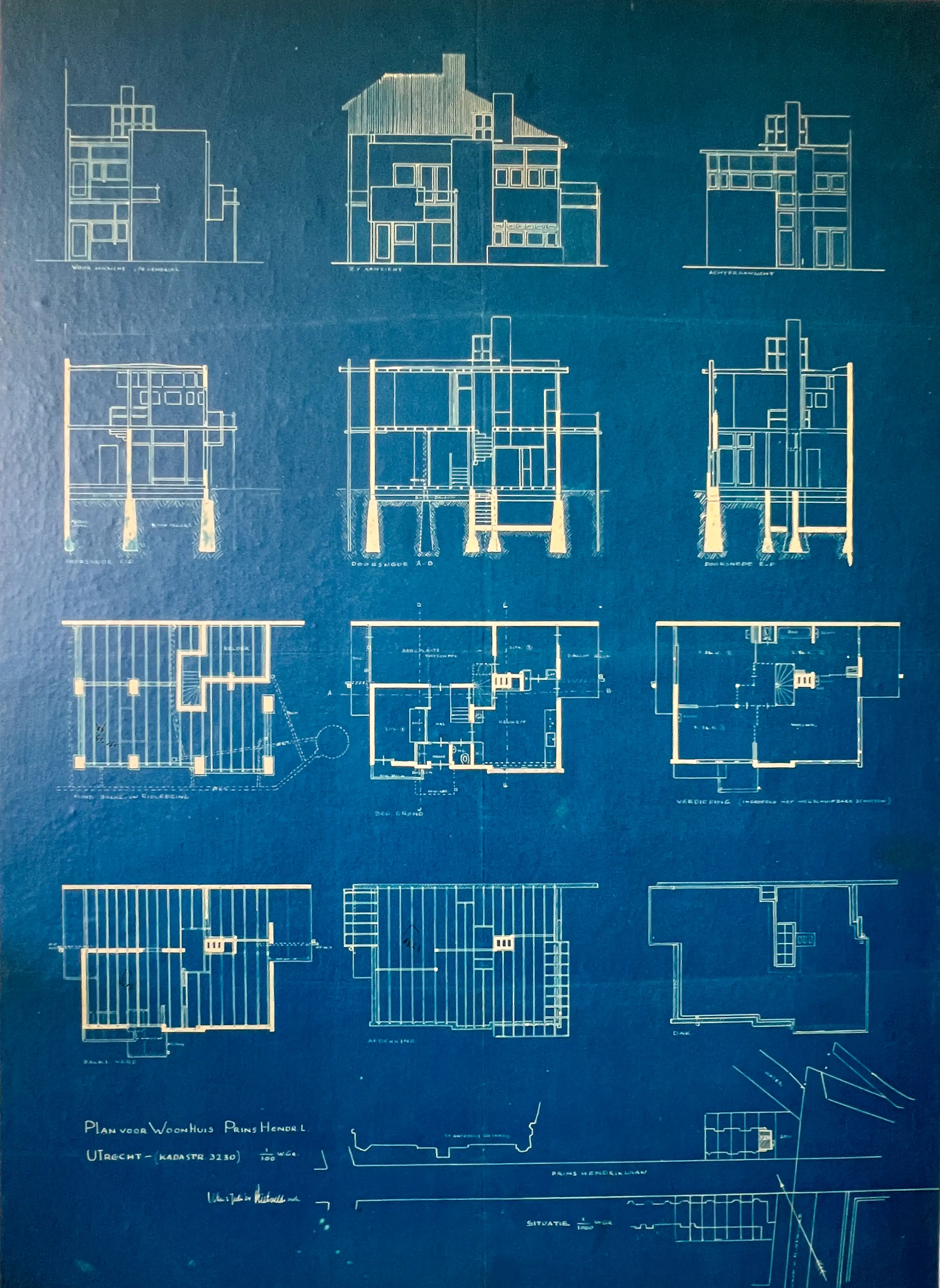

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Pläne

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Bauherrin Truus Schröder

Die Bauherrin wählte einen naturnahen Bauplatz am Stadtrand und forderte große Fenster, die den Blick auf die Umgebung freigaben. Dennoch wollte sie ihre Privatsphäre vor fremden Blicken schützen. So wurde die Wohnung im Obergeschoss untergebracht, was nicht der bis dahin üblichen holländischen Haustypologie entsprach.

Die Innenräume sollten ihrer Vorstellung des Familienlebens entsprechen: „Sehen Sie, ich hatte meinen Mann dreimal verlassen, weil ich mit ihm so sehr über die Erziehung der Kinder uneins war. Sie wurden von einem Dienstmädchen betreut, aber ich fand das schrecklich für sie.

Nach dem Tod meines Mannes hatte ich das volle Sorgerecht für die Kinder und habe viel darüber nachgedacht, wie wir zusammenleben können. Als Rietveld eine Skizze der Zimmer anfertigte, fragte ich ihn: „Können diese Wände weg?“ Er antwortete: „Mit Vergnügen, nehmen wir diese Wände heraus!“ (…) so entstand der große Raum.“ (Truus Schröder nach Alice Friedman: Women And the Making of the Modern House: A Social and Architectural History, S. 76)

Porträt Truus Schröder-Schräder

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Flexible Räume

Nachdem die Wände entfernt worden waren, überlegte Truus Schröder, einzelne Räume zu bestimmten Zeiten abzutrennen. Rietveld widersetzte sich zunächst, realisierte die Kinderzimmer dann aber als kleine, autarke Zellen. Sie wurden entlang der Fassaden angeordnet und konnten in den gemeinsamen Wohnbereich integriert werden.

Das Mobiliar wurde unter Berücksichtigung der räumlichen Flexibilität entworfen. Die Betten in den kleinen Zimmern fungierten gleichzeitig als Sofas im Wohnzimmer. Die Schränke dienten der Ausstattung der Schlafzimmer und verbargen gleichzeitig die Faltwände.

Die festen Elemente (Treppe, Toilette, Bad, Geschirrschrank und Kamin) bildeten ein von oben beleuchtetes Zentrum, um das sich die variablen Räume gruppierten.

Rietveld überzeugte sie, für das neue Haus Rot, Blau und Gelb mit Weiß und Schwarz zu verwenden, um Raum und Bewegung zu betonen.

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

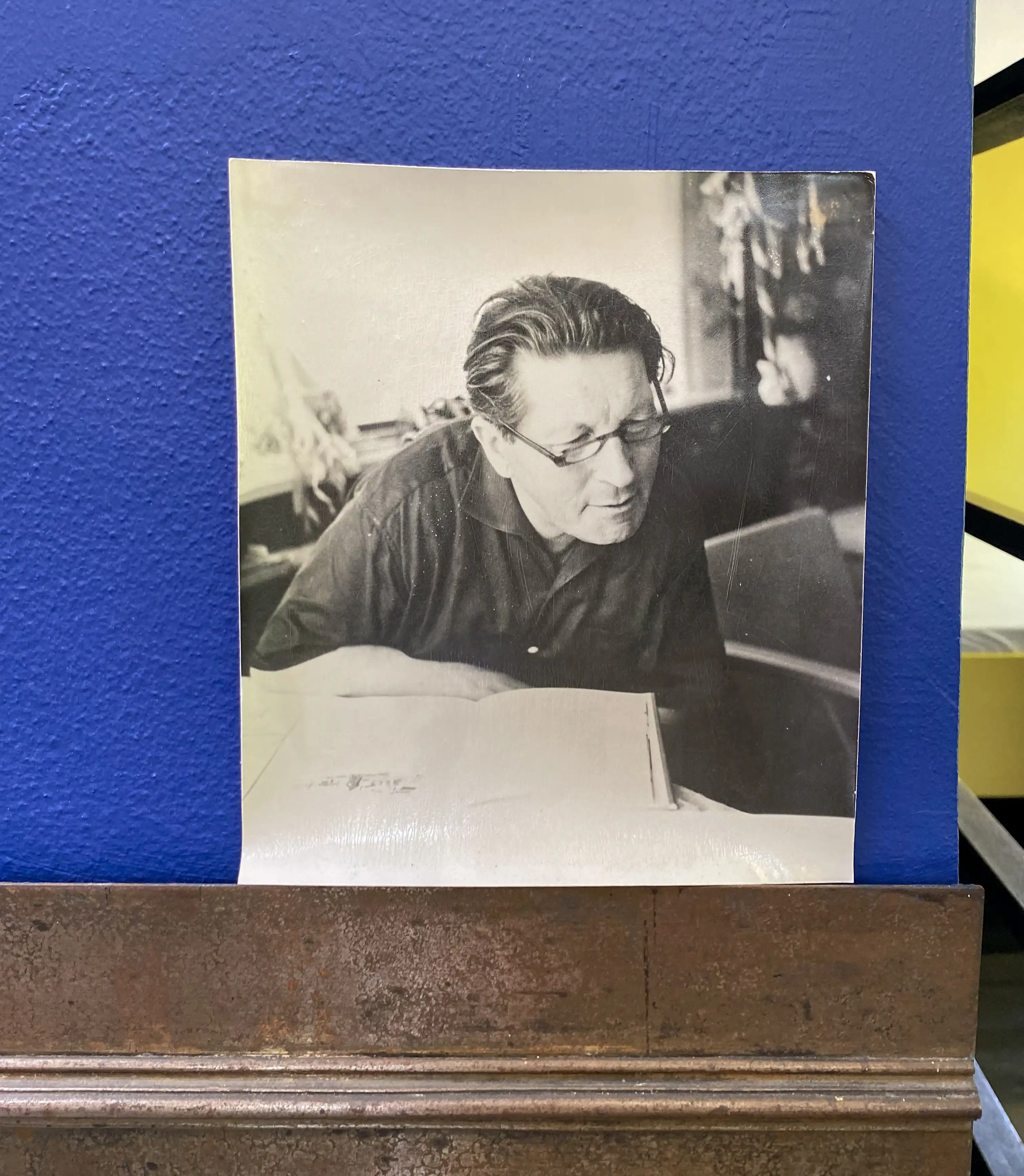

Gerrit Rietveld

Weder Rietveld noch Schröder hatten zuvor etwas Ähnliches geschaffen. Gerrit Rietveld, Sohn eines Möbeltischlers, hatte zwischen 1914 und 1919 für den Architekten Robert van ’t Hoff als Möbeldesigner gearbeitet.

Eigene Häuser hatte er bis dahin nicht gebaut.1926 beschrieb El Lissitzky seine Arbeitsweise: „Er ist kein Gelehrter der Architektur, sondern ein Zimmermann, der nicht wusste, wie man routinemäßig Pläne zeichnet. Er macht alles mit Modellen, ertastet die Dinge mit seinen Händen, und deshalb ist sein Produkt nicht abstrakt.“

Rietveld war 1923, als er das Rietveld-Schröder-Haus entwarf, verheiratet und hatte sechs Kinder. Als Witwer zog er 1957 in das Haus der Schröders und lebte dort bis zu seinem Tod 1964. Zuvor hatte er von 1924 bis 1933 im Erdgeschoss des Hauses sein Architekturbüro betrieben.

Porträt Gerrit Rietveld

Rietveld-Schröder-Haus, 1923-1924. Architekten: Gerrit Rietveld, Truus Schröder-Schräder. Foto: Daniela Christmann

Bauantrag

Da das Gebäude stark vom Baustil der Umgebung abwich, musste Rietveld einige Tricks anwenden, um den Bauantrag genehmigt zu bekommen. So war aus den eingereichten Grundrissen nicht ersichtlich, dass die Räume im Obergeschoss durch Schiebewände abgetrennt werden sollten.

In der Seitenansicht zeichnet sich die Dachlinie des dahinter liegenden Gebäudes so deutlich ab, dass der Eindruck entsteht, auch das Haus Schröder habe ein schräges Satteldach. Aufgrund dieser Ungenauigkeiten in den Plandarstellungen wurde die Baugenehmigung ohne weitere Auflagen erteilt.

Ausführung

Das ursprünglich in Betonbauweise geplante Gebäude wurde schließlich aus Kostengründen in verputztem Mauerwerk ausgeführt. Nur die Fundamente und die Balkone wurden in Stahlbeton ausgeführt.

Rietveld war häufig auf der Baustelle anzutreffen – zum einen, weil er dort noch während der Bauphase viele Details festlegte – zum anderen, weil die Bauarbeiter in seiner Abwesenheit mit den neuen Formen und Ideen teilweise überfordert waren.

Nutzung

Die Bauherrin Truus Schröder bewohnte das Gebäude bis zu ihrem Tod 1985.

Seitdem ist das Gebäude als Teil des Centraal Museum Utrecht öffentlich zugänglich. Dazu werden Führungen von Gruppen bis zu 12 Personen angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Restaurierung

Das Rietveld Schröderhuis wurde sechzig Jahre lang als Privathaus genutzt, wobei entsprechend der sich ändernden Nutzung einige Veränderungen vorgenommen wurden. In den 1970er und 1980er Jahren wurde das Rietveld Schröderhuis von Bertus Mulder, einem Assistenten Rietvelds, in seinen ursprünglichen Zustand aus den 1920er Jahren zurückversetzt.

Die Restaurierungsarbeiten in den 1970er und 1980er Jahren wurden mit großer Sorgfalt durchgeführt, wobei versucht wurde, so viel wie möglich zu erhalten. Das gesamte originale Mobiliar wurde restauriert und wieder so aufgestellt, wie es in den 1920er Jahren war. Fehlende Gegenstände wurden anhand von Aufzeichnungen und vorhandenen Belegen rekonstruiert.

Leider mussten aufgrund des schlechten Zustands einiger Materialien der Putz und verschiedene Einrichtungsgegenstände ersetzt werden.

UNESCO-Weltkulturerbe

Seit November 2000 ist das Haus Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.