Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong

1926-1928

Architekt: Hermann Hussong

Königstraße 84-96, 97-109, Albert-Schweitzer-Straße 47-63, Goebenstraße 1- 7, Pfaffstraße 24-30, Roonstraße 15, 17, Kaiserslautern

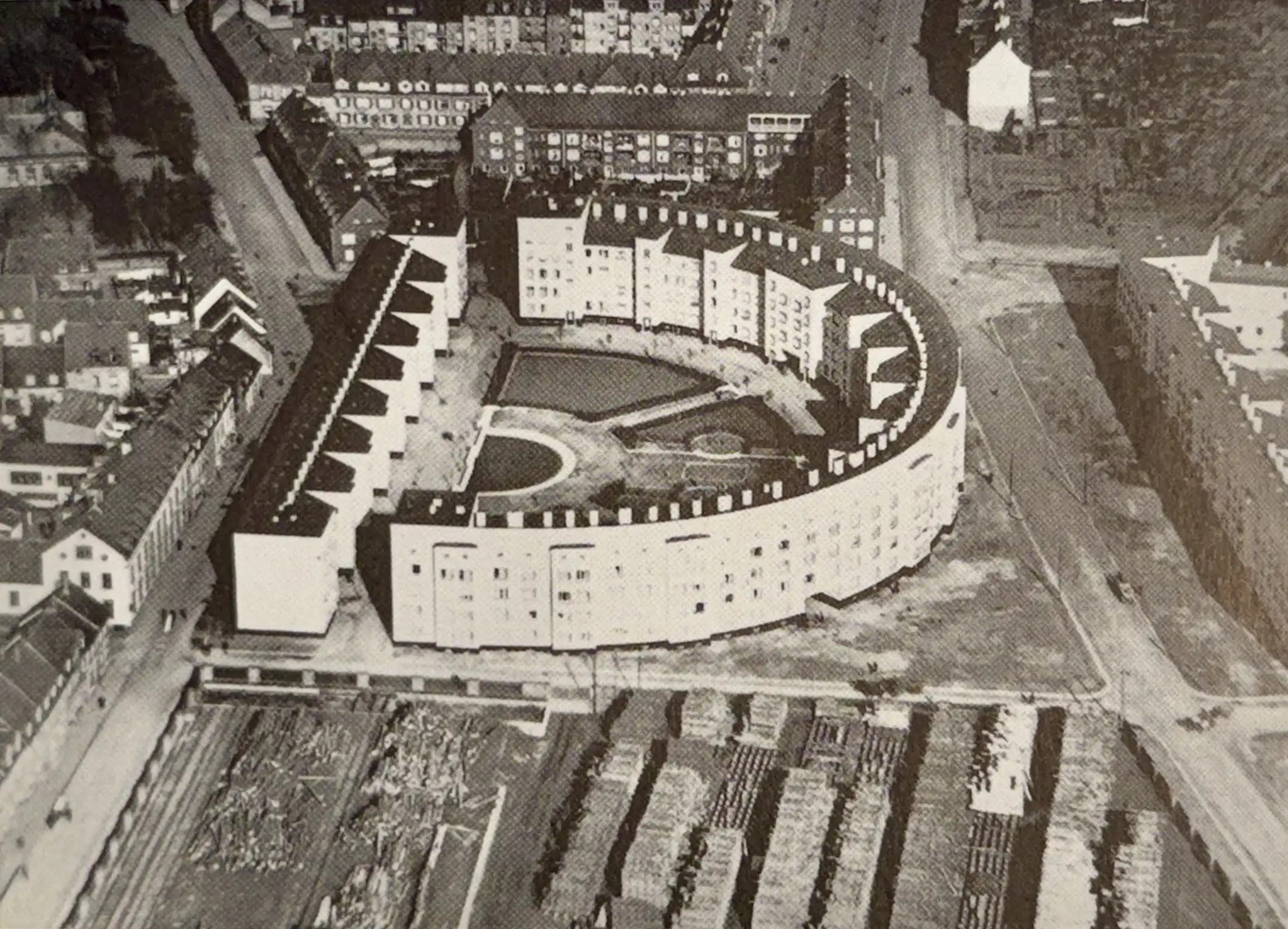

Die denkmalgeschützte Wohnsiedlung der Gemeinnützigen Baugesellschaft Kaiserslautern wurde 1926 bis 1928 im Stil der Neuen Sachlichkeit nach Plänen von Hermann Hussong errichtet. Sie besteht aus langgestreckten zwei- bis viergeschossigen Putzbauten mit Flach- bzw. Pultdächern, die sich um einen begrünten Innenhof mit Wasserbecken gruppieren.

Hermann Hussong

Hussong wurde am 20. September 1881 in Blieskastel im Saarland geboren. Von 1900 bis 1905 absolvierte er ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule München.

Von 1905 bis 1908 arbeitete er als Referendar im Kreisdienst der Stadt Homburg/Saar tätig und war am Neubau der Heil- und Pflegeanstalt beteiligt.

Drei Jahre später wurde er an das Landbauamt Bamberg berufen, wo ihm die Leitung der Neubauten der Staatlichen Korbflechterei in Lichtenfels sowie zweier Domherrenhäuser übertragen wurde.

Kaiserslautern

Am 1. Juli 1909 wurde er nach Kaiserslautern berufen, wo er im Stadtbauamt für die Bereiche Stadtplanung und Hochbau zuständig war.

Während seiner Amtszeit entstanden 1911 ein neues Diakonissenhaus in der Friedrich-Karl-Straße sowie der Fabrikneubau der Zschokkewerke in der Mainzer Straße. Hussong überarbeitete den von Eugen Bindewald im Jahr 1887 erstellten Erweiterungsplan der Stadt Kaiserslautern, da dieser den Anforderungen einer zeitgemäßen städtebaulichen Auffassung nicht mehr gerecht wurde.

Nachdem Bindewald Mitte 1912 pensioniert worden war, war die Planung eines Waldfriedhofes in Kaiserslautern das erste Projekt, für das Hussong allein verantwortlich zeichnete.

Bereits während des Ersten Weltkriegs plante Hussong die Umsetzung eines großen Wohnungsbauprogramms in Kaiserslautern. Im April 1919 wurden zu diesem Zweck zwei gemeinnützige Bauvereinigungen gegründet.

Oberbaurat

1920 wurde Hussong zum Stadtbaurat ernannt und damit zum Leiter des Stadtbauamtes. Am 26. November desselben Jahres erfolgte seine Beförderung zum Oberbaurat und am 10. März 1921 wurde er in den Stadtrat gewählt.

In seiner Funktion als Stadtbaurat war er maßgeblich an der Errichtung umfangreicher Wohnanlagen durch die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften beteiligt.

In den Jahren 1919 bis 1925 entstanden die Wohnanlagen an der Fischerstraße, von 1924 bis 1925 die Wohnbauten des sogenannten Bunten Viertels zwischen Königstraße und Marienplatz und 1925 die Bauten des Ausstellungsgeländes an der Entersweilerstraße. Von 1926 bis 1928 folgten die Wohnbauten des Rundbaus zwischen König- und Wittelsbacherstraße.

Im Jahr 1926 plante er gemeinsam mit dem Architekten Alois Loch das Graviusheim in der Friedrich-Karl-Straße. Zwischen 1927 und 1928 wurde der Grüne Block an der Altenwoogstraße nach seinen Plänen errichtet. Von 1927 bis 1929 entstand nach seinen Plänen das Strandbad Gelterswoog. 1929 plante er den Neubau der Höheren Weiblichen Bildungsanstalt in der Burgstraße sowie erneut gemeinsam mit Alois Loch das Protestantische Vereinshaus am Fackelrondell.

Im Jahr 1931 wurde Hussong zum Oberbaudirektor ernannt.

1933

Am 12. September 1933 wurde er von den Nationalsozialisten im Rahmen des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” zwangspensioniert.

Noch im selben Jahr zog er nach Zweibrücken und 1934 weiter nach Heidelberg. Im Jahr 1943 wurde er im Zuge der Wiederverwendung von Ruhestandsbeamten als Leiter der örtlichen Sofortmaßnahmen in Kaiserslautern eingesetzt, um den Bau von Luftschutzbunkern und die Beseitigung von Kriegsschäden zu leiten.

Heidelberg

Ab 1945 übernahm er als Oberbaudirektor die Leitung der technischen Bereiche der Stadtverwaltung Heidelberg. Zunächst bestand seine Arbeit in der Behebung der Kriegsschäden. Unter seiner Verantwortung wurden mehrere das Stadtbild prägende Brücken wiederhergestellt oder neu errichtet, darunter die Alte Brücke (1947), die Friedrichsbrücke (1949) und die Ernst-Walz-Brücke (1950) sowie der neu konzipierte Hauptbahnhof (ab 1950).

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1952 widmete er sich stadtplanerischen Aufgaben sowie der Neustrukturierung des Wohnungsbaus und der öffentlichen Gebäude.

Er verstarb am 16. September 1960 in Heidelberg.

Hussong war zeitlebens Mitglied des Deutschen Werkbundes.

Gemeinnützige Baugenossenschaft Kaiserslautern

Zum Bau neuer Wohnanlagen wurden im April 1919 die Gemeinnützige Baugenossenschaft zur Errichtung von Kleinwohnungen eGmbH und der Gemeinnützige Bauverein e. V. gegründet. Zwei Jahre später wurden beide Vereine zur Gemeinnützigen Bau-Aktiengesellschaft zusammengeschlossen.

Dank der engen Zusammenarbeit von Eugen Rhein, dem Leiter der Gemeinnützigen Bau-AG mit Bürgermeister Franz Xaver Baumann und Stadtbaurat Hermann Hussong verfügt die Stadt Kaiserslautern bis heute über zahlreiche hochwertige Gebäudekomplexe aus den zwanziger Jahren, die ihr Bild prägen.

Rundbau

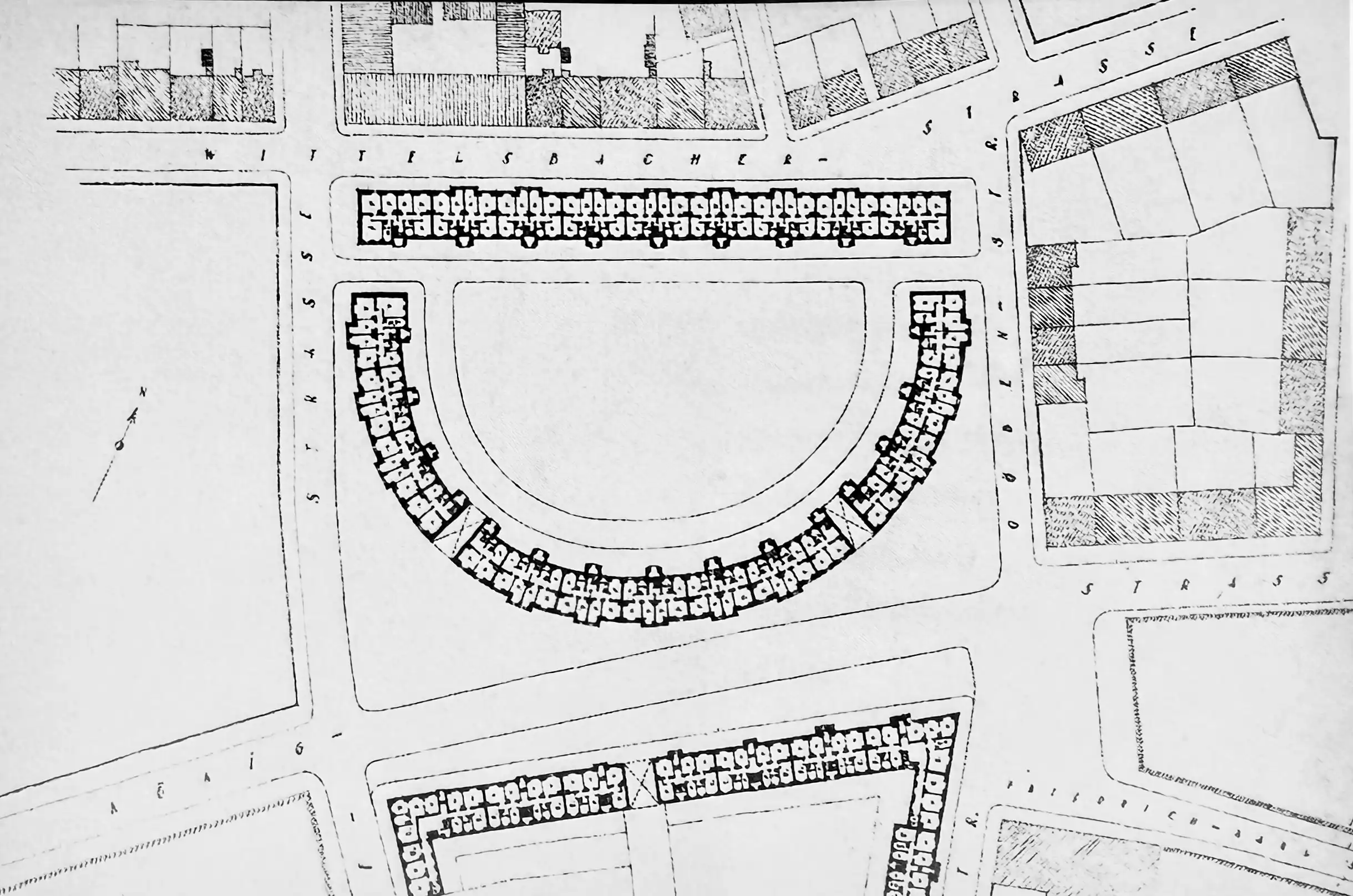

Der Wohnblock erhielt seinen Namen bereits während der Fertigstellung aufgrund seines korbbogenförmigen Grundrisses.

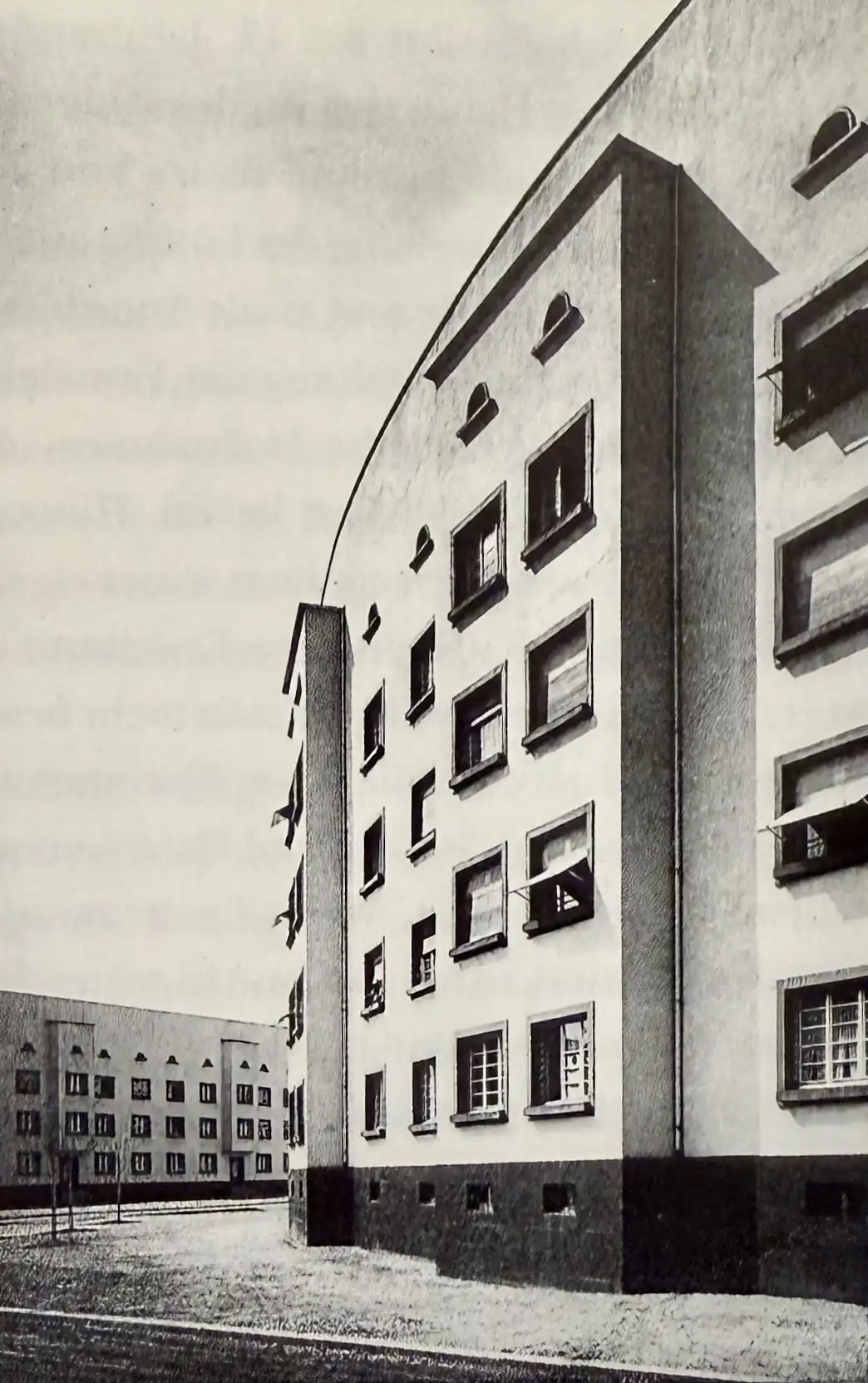

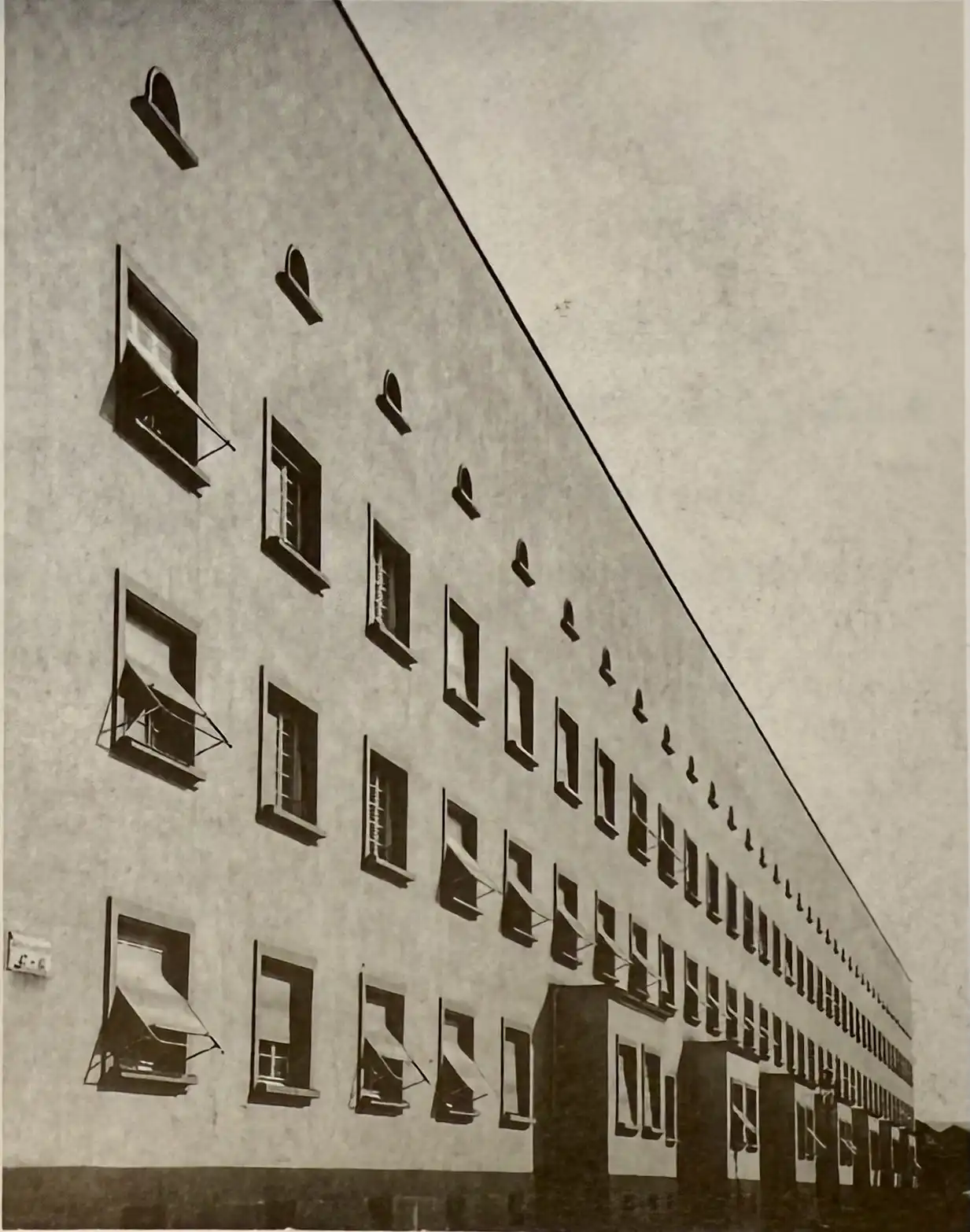

An der offenen Seite des Bogens schließt ein Zeilenbau den großen Hof ab. Dieser ist durch vier Wohnwege mit den umgebenden Straßen verbunden. Die Stirnseiten der Gebäude werden durch flach gedeckte, vier- und fünfgeschossige Elemente akzentuiert. Das zur Hofseite geneigte Pultdach ist von der Außenansicht aus nicht zu sehen.

Im Zentrum der Anlage befindet sich ein begrünter Innenhof mit Wasserbecken.

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong

Die Wirkung der Bauten im Stadtbild beruht auf Masse und Gruppierung. Die Fassaden sind durch gleichmäßig angeordnete Fensterreihen und Vorbauten sowie eine Zeile kleiner Fensteröffnungen unter dem Dach, die die Form des Grundrisses aufnehmen, gegliedert.

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Grundriss

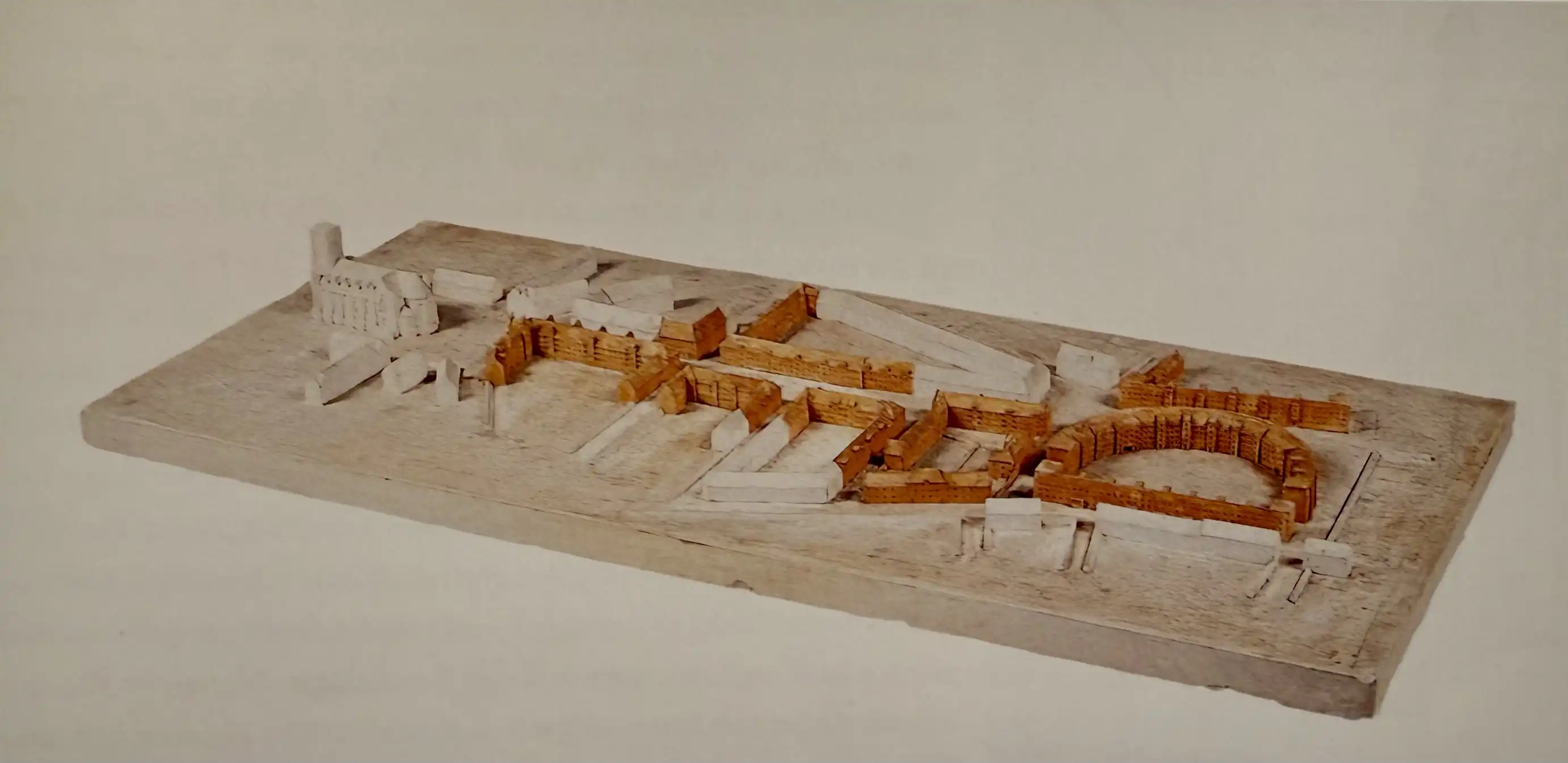

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Modell

Gestaltung

Eine breite Einfassung aus dunklem Sandstein rahmt die Fenster und Türen ein. Jeglicher Bauschmuck wurde vermieden.

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Die Gebäude strahlen Sachlichkeit und Ruhe aus. Die Geschlossenheit der Anlage wird durch das zum Hof geneigte Pultdach noch unterstrichen.

Alle Eingänge zu den Fluren, Wohnungen und Kellern befinden sich auf der Hofseite. Die besondere Wohnqualität wird erst nach Betreten des Innenhofs spürbar: Hussong plante den halbrunden, begrünten Hof mit Spielplätzen und einem großen Wasserbecken als neutralen Gemeinschaftsraum und Wohnhof für die Mieter.

Der ursprünglich zitronengelbe Anstrich des Gebäudes sorgte unter den Mietern und in der Stadtbevölkerung für große Aufregung, da er als zu modern und grell empfunden wurde.

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Vorbilder

Die 1925 von Bruno Taut und Martin Wagner geplante Siedlung in Berlin-Britz, deren Kernbau sich hufeisenförmig um eine Wasserfläche legt, diente als Vorbild für die Grundrissform.

Taut bemerkte zum planerischen Konzept der Hufeisensiedlung: »Was bei solchen Anlagen jetzt zum Gefühl spricht, ist nicht die Bildung von Plätzen und Platzwänden, die barocke oder sonstige formale Linie, es liegt vielmehr, wenn eine solche Anlage glückt, in dem Augenblick von Bewegung, von Überleitung der Reihen und Gruppen zueinander: Gewiß werden auch bei dieser Anschauung Straßen aufgefangen durch Hauswände, aber es gibt kein point de vue, keinen Blickpunkt.« (Bruno Taut: Neue und alte Form im Bebauungsplan. In: Wohnungswirtschaft, 3(2026), S. 198f.)

Weitere vergleichbare Bauten aus dieser Zeit sind eine Wohnanlage in der Siedlung Hamm-Marsch bei Hamburg aus den Jahren 1928 und 1930 nach den Plänen von Heinrich Schöttler unter der Oberbauleitung von Fritz Schumacher sowie die 1930 fertiggestellte Siedlung Rundling in Lößnig bei Leipzig von Hubert Ritter.

Die Idee dieser Form geht letztlich auf die Wohnanlagen »King’s Circus« und »Royal Crescent« der Architekten John Wood the Elder und John Wood the Younger in Bath aus dem 18. Jahrhundert zurück.

Wohnungen

Der Rundbau verfügt über 164 Wohnungen, die sich auf vier Geschosse verteilen. Die Geschosshöhe beträgt 2,91 Meter, die lichte Raumhöhe 2,73 Meter.

Alle Wohnungen haben die gleiche Größe. Auf einer Grundfläche von jeweils 53 Quadratmetern verteilen sich zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad und ein WC. Zu jeder Wohnung gehören ein verschließbarer Speicher- und ein Kellerraumanteil.

Den Mietern stehen im Wechsel eine Waschküche im Keller und ein Trockenspeicher zur Verfügung. Acht Wohnungen verfügen zusätzlich über ein annähernd 17 Quadratmeter großes, beheizbares Zimmer im dritten Obergeschoss. Wohnungen mit diesem zusätzlichen Raum kosteten zum Zeitpunkt der Fertigstellung zwischen 540 und 612 Reichsmark pro Jahr, während Wohnungen ohne diese Kammer für 396 Reichsmark pro Jahr vermietet wurden.

Ausstattung

Die Baugesellschaft verfolgte die Absicht, mit dem Rundbau eine möglichst große Anzahl von Wohnungen mit kleiner Grundfläche, guter Ausstattung und günstigen Mieten zur Verfügung zu stellen.

Bereits bei der Planung wurden sämtliche Möblierungsvarianten erwogen, da eine optimale Raumausnutzung bei möglichst geringer Fläche gefordert war. In jeder Wohnung sollte Platz für mindestens fünf Betten vorhanden sein.

Den Zugang zum Treppenhaus teilten sich auf jeder Etage zwei Wohnungen. Bei der Planung berücksichtigte man die Option, die Flurtreppenwand zu einem späteren Zeitpunkt zu entfernen, um zwei Wohnungen zusammenzulegen. Alle Wohnungen verfügten über den gleichen Grundriss und eine einheitliche Ausstattung, was wesentlich zur Kostendämpfung beitrug.

Um eine serielle Herstellung zu ermöglichen, gab es in jeder Etage nur zwei verschiedene Fenstergrößen und Türformate.

Trotz der begrenzten Mittel legte Hermann Hussong größten Wert auf Wohnqualität. Wärmeisolierte Wände, Massivdecken und feuersichere steinerne Treppen waren für ihn selbstverständlich.

Die großen, dreigeteilten Fenster mit Rollläden sollten für angenehme Lichtverhältnisse sorgen. Bei Baudetails wie dem Ofen achtete der Architekt auf ausgesprochene Zweckformen, wie sie der Deutsche Werkbund empfahl.

Kritik

Aufgrund der guten Ausstattung und des vergleichsweise günstigen Mietzinses stieß der Rundbau innerhalb der Partei der Hausbesitzer auf große Kritik, da er eine spürbare Konkurrenz für ihre Interessen darstellte. In ihrem Organ Bürger- und Hausbesitzerzeitung verspotteten sie den Rundbau als „Wanzenpalast”.

Hermann Hussong – Stadtplaner und Architekt

Hermann Hussong bezeichnete sich selbst vor allem als Stadtplaner, erst dann als Architekt und Künstler.

Bereits in der zeitgenössischen Kritik fanden seine stadtplanerischen Qualitäten

ten lobende Erwähnung: „Hussong liebt es, alle drei Dimensionen in seinen Bauten auszugestalten. Er geht ganz souverän und großzügig mit dem Raum um, stuft in die Tiefe, schichtet in die Höhe und treibt in die Breite. Er braucht viel Raum, aber er schafft auch viel Raum: große Vorplätze, aus denen die Anlagen erst mit ihrer ganzen Kraft herauswachsen. Er gestaltet auch die Beziehung zwischen der Umgebung und dem Baukern hervorragend. (…) Er fängt die Strahlung der Straßen auf, schafft Aufenthalte im Rhythmus der Planung, durchdringt und formt die Stadt in großen Linien. Er überlässt nichts dem Zufall, sondern sucht die Bewegung der Stadt nach sinnvollen und zweckentsprechenden Gesetzen in eine im architektonischen Bild sichtbare Dynamik umzugießen.“ (Wilhelm Westecker: Moderne Architektur in der Pfalz. In: Kurpfälzer Jahrbuch 1928, Heidelberg 1928, S. 166).

Mit einem ausgeprägten Gefühl für Maß und Proportion schuf er durch die raumbildende Anordnung seiner Bauten stets einen städtebaulichen Rahmen, der nachhaltig zur Aufwertung des städtischen Umfelds beiträgt. Durch die konsequente Anwendung der Symmetrie in Grundriss und Aufriss erreicht er eine gesteigerte Intensität: Die Wirkung ist streng und sachlich, aber auch klar und überschaubar.

Neue Sachlichkeit

Hussong wandte die Gestaltungsprinzipien der Neuen Sachlichkeit im Rundbau besonders konsequent an. Jede Wohnung verfügte über einen funktionalen Grundriss mit ausreichender Belichtung und Belüftung von zwei Seiten. Die Sozialhygiene war ihm stets ein großes Anliegen, das er nun auch im sozialen Wohnungsbau verwirklichen konnte. Ein weiterer sozialreformerischer Aspekt ist das Farbkonzept. Hussong entwickelte es nicht nur für die Fassade, sondern auch für die Innenräume.

Nachkriegszeit

Die kriegsbeschädigten Bauten wurden bis 1950 instand gesetzt. 1975 wurden neue Fenster und Türen eingebaut, wodurch sich der Charakter der Anlage insgesamt veränderte.

Ende der 1970er Jahre wurde das schlichte Wasserbecken im Innenhof zu einem Brunnen umfunktioniert. Seit dem 26. Juni 1989 wird die Anlage durch die Plastik Die zwei Schwestern von Fritz Korter ergänzt.

Ursprünglich hatte der Bildhauer sie als Brunnenplastik für die Villa Stähler am Rittersberg 13 in Kaiserslautern gefertigt. Nach dem Abriss der Villa im Jahr 1989 im Zuge des Neubaus des Theaters steht das Werk aus Kunststein am geraden Beckenrand im Innenbereich des Rundbaus.

Rundbau, 1926-1928. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Eine umfassende Restaurierung der Häuser mit Neuzuschnitt der Wohnungen und Sanierung des Wohnumfelds wurde im Jahr 2005 abgeschlossen.

Die Anlage steht seit 1986 unter Denkmalschutz und gilt als städtebaulich und baukünstlerisch herausragendes Beispiel für die Architektur der Neuen Sachlichkeit.

Weiterführende Literatur

Architekt: Hermann Hussong. In: Daniela Christmann, Die Moderne in der Pfalz. Künstlerische Beiträge, Künstlervereinigungen und Kunstförderung in den zwanziger Jahren. Heidelberg 1999, S. 98–117.

Präger, Christmut: Barock, expressiv und modern. Architektur von 1919 bis 1930.

In: Es kommt eine neue Zeit! Kunst und Architektur der zwanziger Jahre in der Pfalz. Köln 1999, S. 210–223.

Daniela Christmann: Vom Pathos zur Sachlichkeit. Hermann Hussong – Fischerstraße und Rundbau in Kaiserslautern. Zwei Beispiele für den Wohnungsbau der zwanziger Jahre in Deutschland. In: RückSicht. Festschrift für Hans-Jürgen Imiela. Mainz 1997, S. 199–212.