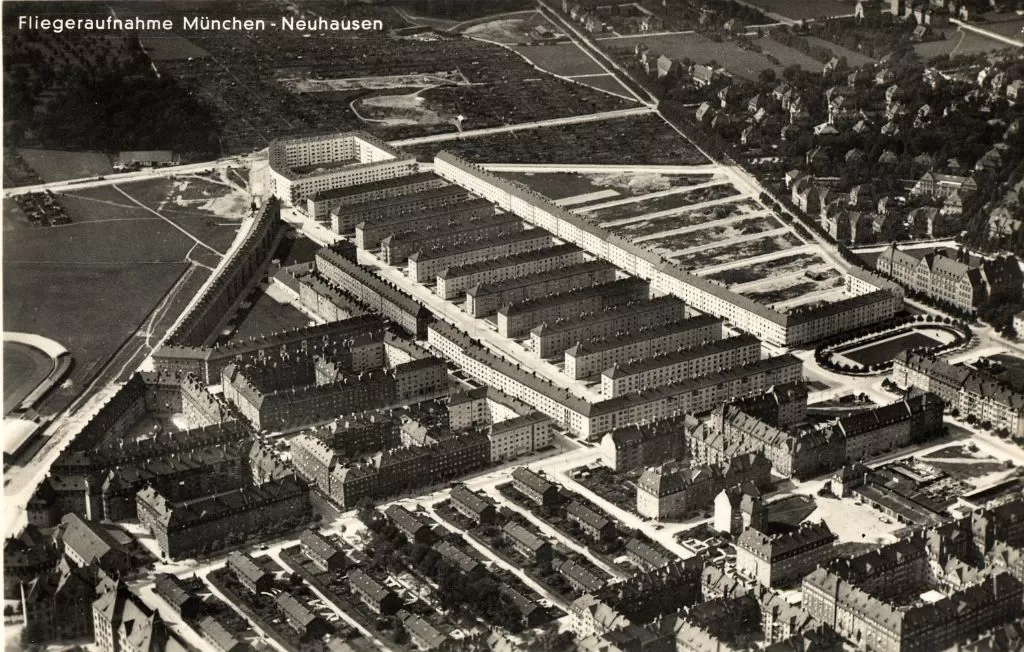

Siedlung Neuhausen, 1928-1931. Gesamtplanung: Hans Döllgast. Ansichtskarte

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

1930 – 1931

Architekt: Otho Orlando Kurz

Steubenplatz 1-2, Wendl-Dietrich-Straße 23-33, Gotelindenstraße 1-9, Arnulfstraße 214-224, München

Der fünfgeschossige flach gedeckte Wohnblock, 1930 bis 1931 nach Plänen von Otho Orlando Kurz erbaut, schließt die unter Leitung von Hans Döllgast erbaute Siedlung Neuhausen im Stadtteil München-Neuhausen zum Steubenplatz hin ab.

Bauwerk

Der Baublock hatte im Jahr 1931 insgesamt 210 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 58 und 114 Quadratmetern.

Ein markantes Merkmal der vierflügeligen Anlage sind die um die teils abgerundeten Ecken herumgeführten klinkerverkleideten Balkone. Mit insgesamt fünf Geschossen ist der Wohnblock ein Stockwerk höher als die übrigen Bauten der Siedlung.

Kunst am Bau

An der Nordseite der Anlage sind über den Hauseingängen Figuren aus Terrakotta angebracht, die Musikanten darstellen. Entworfen wurde sie vom Münchner Bildhauer und Akademieprofessor Erwin Kurz, dem Vater des Architekten Otho Orlando Kurz.

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Seinen Namen verdankt der Wohnblock Krediten aus den Vereinigten Staaten, die der damalige Oberbürgermeister Karl Scharnagel zu seiner Finanzierung ausgehandelt hatte.

Die beiden Zugänge zum großzügigen Innenhof des Amerikanerblocks können durch schmiedeeiserne Tore aus dem Jahr 1930 geschlossen werden.

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Die Darstellungen auf den Torflügeln zeigen die vier Elemente: Luft (Zeppelin, Windmühle), Feuer (Herd, Fabrik, Salamander), Wasser (Meerestiere, Schiffe) und Erde (Adam und Eva, Pflanzen).

Die Entwürfe stammen wahrscheinlich vom Münchner Bildhauer Erwin Kurz, der wiederholt mit der künstlerischen Ausstattung der Bauten seines Sohnes beauftragt worden war.

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Der Amerikanerblock steht als Beispiel der Architektur der Neuen Sachlichkeit unter Denkmalschutz.

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Amerikanerblock, 1930-1931. Architekt: Otho Orlando Kurz. Foto: Daniela Christmann

Siedlung Neuhausen

Die Siedlung Neuhausen wurde 1928 bis 1930 im Auftrag der eigens dafür gegründeten Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG (GEWOFAG) unter der Gesamtplanung von Hans Döllgast, errichtet.

Siedlung

Sie besteht aus streng angeordneten Nord-Süd-Wohnzeilen. Eingefasst wird die Siedlung durch eine Randbebauung der Längsseiten sowie geschlossenen Baublöcken an der Ostseite des Steubenplatzes (Amerikanerblock) und an der dreieckigen Restfläche nördlich der Arnulfstraße. Dort befindet sich auch der von Uli Seeck entworfene Künstlerhof mit Ateliers.

Im Innern der Siedlung riegeln einstöckige Bauten die Räume zwischen den Wohnzeilen zu den Durchgangsstraßen ab.

Die fast zweitausend Wohnungen der Siedlung Neuhausen, vornehmlich für den Mittelstand konzipiert, hatten eine durchschnittliche Wohnfläche von 71,4 Quadratmetern. Über dreißig Geschäfte und vier Gaststätten garantierten die Nahversorgung.

Beteiligte Architekten und Künstler

Mit der Planung der einzelnen Wohnzeilen wurden eine Reihe weiterer Architekten betraut, darunter Johannes Ludwig, Sep Ruf, Franz Ruf, Gustav Gsaenger, Martin Mendler, Otto Pixis, Wolfgang Vogl, Peter Danzer, Hans Haedenkamp und Uli Seeck.

Zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker erhielten beim Bau der Siedlungen der GEWOFAG (Siedlung Neuramersdorf, Siedlung Walchenseeplatz, Siedlung Neuhausen, Siedlung Neuharlaching, Siedlung Friedenheim) Aufträge, da Karl Preis, Aufsichtsratsvorsitzender der Gemeinnützigen Wohnungsfürsorge, Kunst am Bau als elementaren Bestandteil der Wohnanlagen förderte.

Kunstwerke

Brunnen, Skulpturen und Plastiken von Emil Manz, Hans Stangl, J. Schwarzkopf, Ferdinand Liebermann und Ludwig Müller-Hipper schmücken die großzügigen, mit viel Grün angelegten Innenhöfe. Fresken, Plastiken und Reliefs von Sepp Frank, Oskar Zeh, Erwin Kurz und Erich von Kreibig wurden an den Hauswänden angebracht, Hauseingänge, Hoftore und Fenstergitter erhielten eine individuelle Gestaltung und teils plastischen Schmuck.