1923 – 1925

Architekt: Robert Mallet-Stevens

47 Montée de Noailles, Hyères, Frankreich

Im Frühjahr 1923 ließ der französische Aristokrat, Mäzen und Kunstsammler Charles de Noailles sich von dem Architekten Robert Mallet-Stevens eine Villa oberhalb von Hyères in Südfrankreich erbauen.

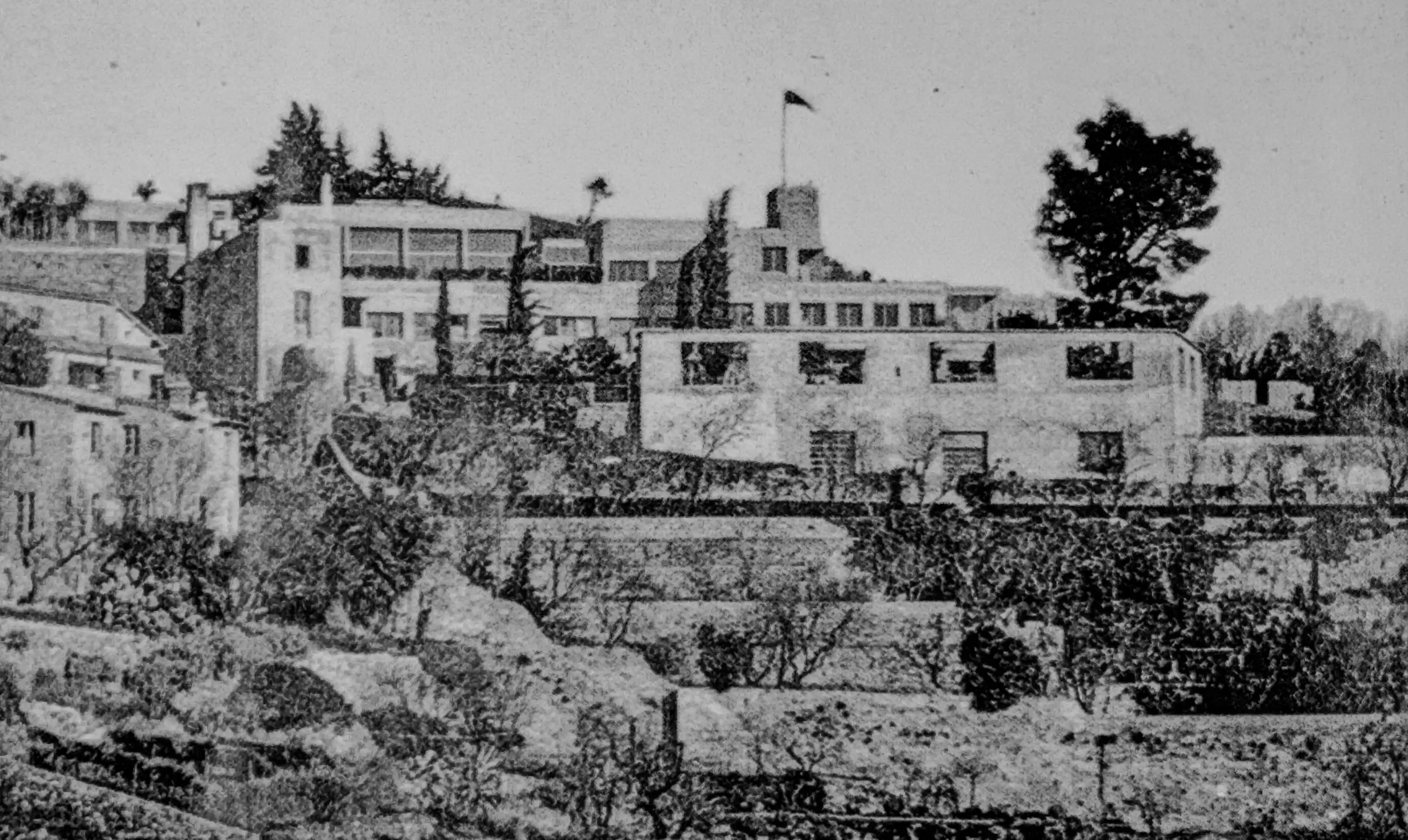

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles. Ansichtskarte, 1929

Charles de Noailles

Ursprünglich hatte Charles de Noailles ein kleines Domizil für die Wintermonate an der Côte d’Azur geplant, das er zu einem Treffpunkt für die Avantgarde machen wollte. Zu diesem Zeitpunkt besaß er bereits eine umfangreiche Sammlung moderner Malerei mit Werken von Pablo Picasso, Juan Gris, Marc Chagall, Max Ernst und Joan Miró.

Daneben unterstützte er Künstler wie Man Ray, Luis Buñuel und Marcel L’Herbier, die sich mit dem neuen Medium Film auseinandersetzten.

De Noailles finanzierte Man Rays Film ‚Les Mystères du Château de Dé‚ (1929), der sich um die Villa Noailles in Hyères dreht. Zudem förderte er Jean Cocteaus Film ‚Le Sang d’un Poète‚ (1930) sowie Luis Buñuels ‚L’Âge d’Or‚ (1930), an dem Salvador Dalí mitschrieb.

Charles und Marie Laure de Noailles, 1929. Collection Particulière Villa Noailles

Marie-Laure de Noailles

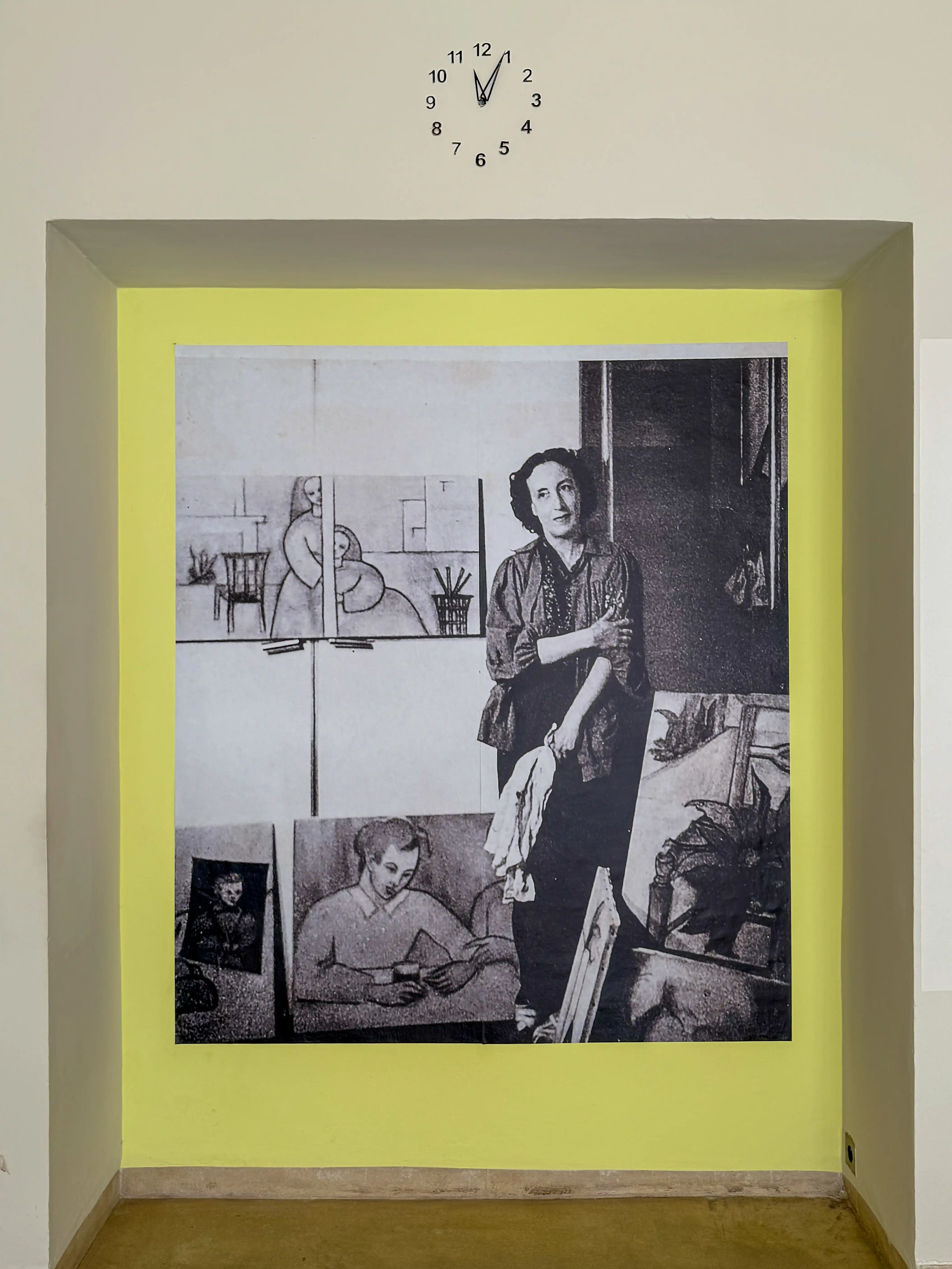

Marie-Laure, Vicomtesse de Noailles war eine Schriftstellerin, Dichterin und Malerin sowie Kunstsammlerin und Kunstmäzenin der Avantgarde.

Sie war das einzige Kind des Pariser Bankiers Maurice Bischoffsheim und seiner Ehefrau Marie-Thérèse de Chevigné, Tochter des Comte Adhéaume de Chevigné und der Laure Marie Gabrielle de Sade.

Marie-Laure lernte ihren Vater nicht kennen, da er an Tuberkulose starb, als sie noch ein Kind war. Ihr großes Vermögen wurde zunächst von einem Familienrat verwaltet.

Sie verbrachte ihre Jugend in einem mondänen und gebildeten Umfeld. Ihre Sommer verbrachte sie in der Villa Croisset in Grasse. Seit ihrer Kindheit war sie mit Jean Cocteau befreundet und blieb ihr ganzes Leben lang, wenn auch mit Unterbrechungen, in ihn verliebt.

Am 9. Februar 1923 heiratete Marie-Laure Bischoffsheim in Paris Charles de Noailles, der zweite Sohn von François de Noailles, Prince de Poix, und dessen Gattin Madeleine-Marie Dubois de Courval. Aus der gemeinsamen Verbindung gingen zwei Töchter hervor.

Marie-Laure de Noailles. Foto in der Ausstellung Villa Noailles

Robert Mallet-Stevens

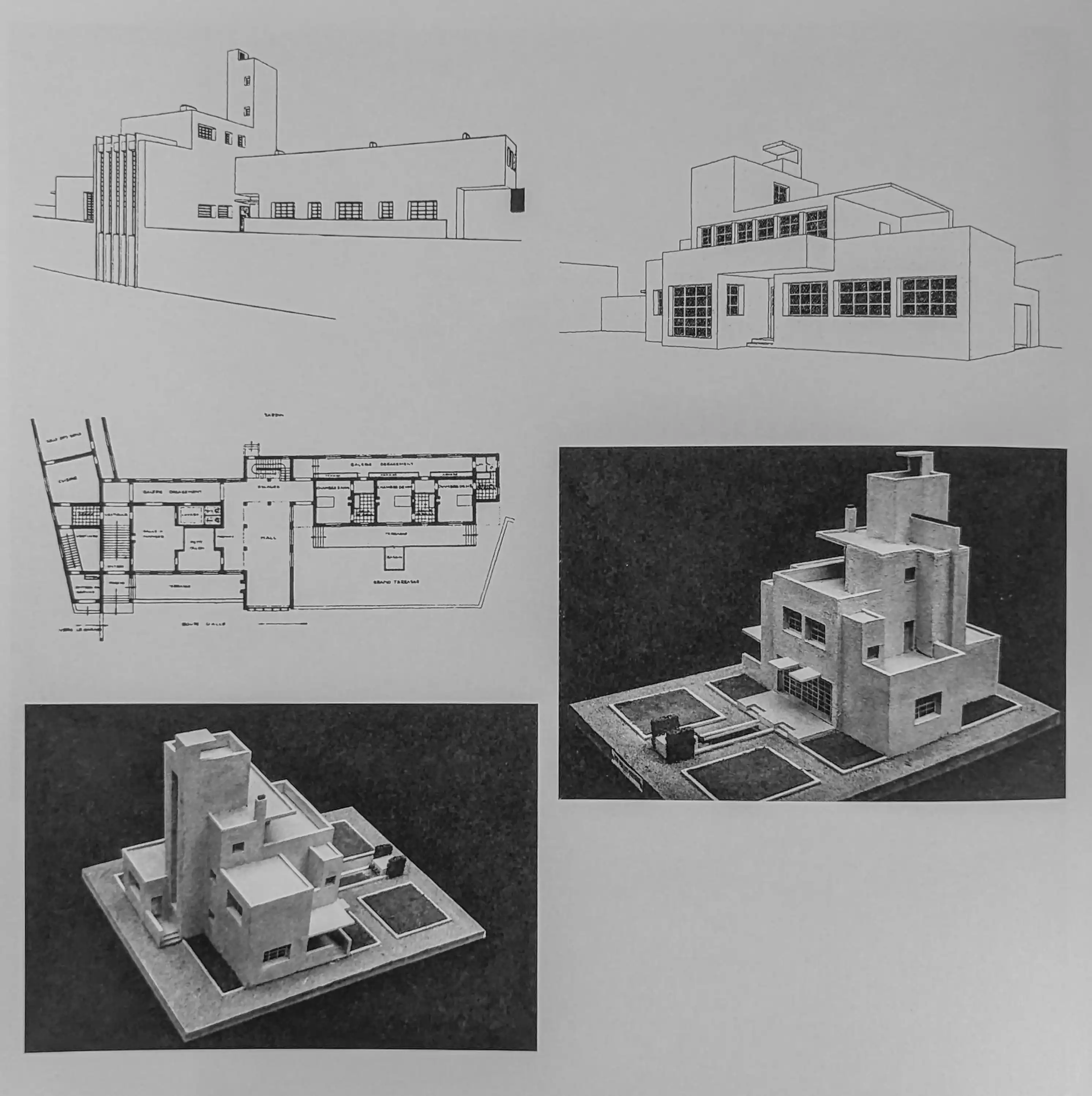

Das Neubauprojekt in Hyères war von Anfang an als Manifest der Moderne geplant. Charles de Noailles reiste aus diesem Grund zum Bauhaus nach Weimar, nahm Kontakt zu Mies van der Rohe auf und verhandelte mit Le Corbusier.

Auf dem Salon d’Automne 1922 in Paris lernte er Robert Mallet-Stevens kennen, der dort das Modell seines ‚Pavillon de l’Aéro-Club‚ präsentierte.

Mallet-Stevens, der sich bis dahin lediglich durch Filmdekorationen einen Namen gemacht hatte, ergriff die Chance, erstmals als Architekt tätig zu werden.

Grundstück

Anlässlich seiner Hochzeit am 9. Februar 1923 hatte Charles de Noailles von seiner Mutter, Madeleine Dubois de Courval, ein etwa 1,5 Hektar großes Gelände unweit von Hyères erhalten. Auf diesem standen die Ruinen des Klosters Saint-Bernard. Diese wurden wiederum von den Überresten der im 11. Jahrhundert geschleiften Burg der Grafen der Provence überragt.

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Zeitgenössisches Foto

Projekt

Charles und seine Frau Marie-Laure de Noailles ließen sich zwischen den Mauern, den Terrassengärten und den Ruinen eine Villa nach den Plänen von Mallet-Stevens errichten.

Die Bauleitung vor Ort und wesentliche Teile der Ausführungsplanung wurden dem erfahrenen lokalen Architekten Léon David übertragen.

Entwurf

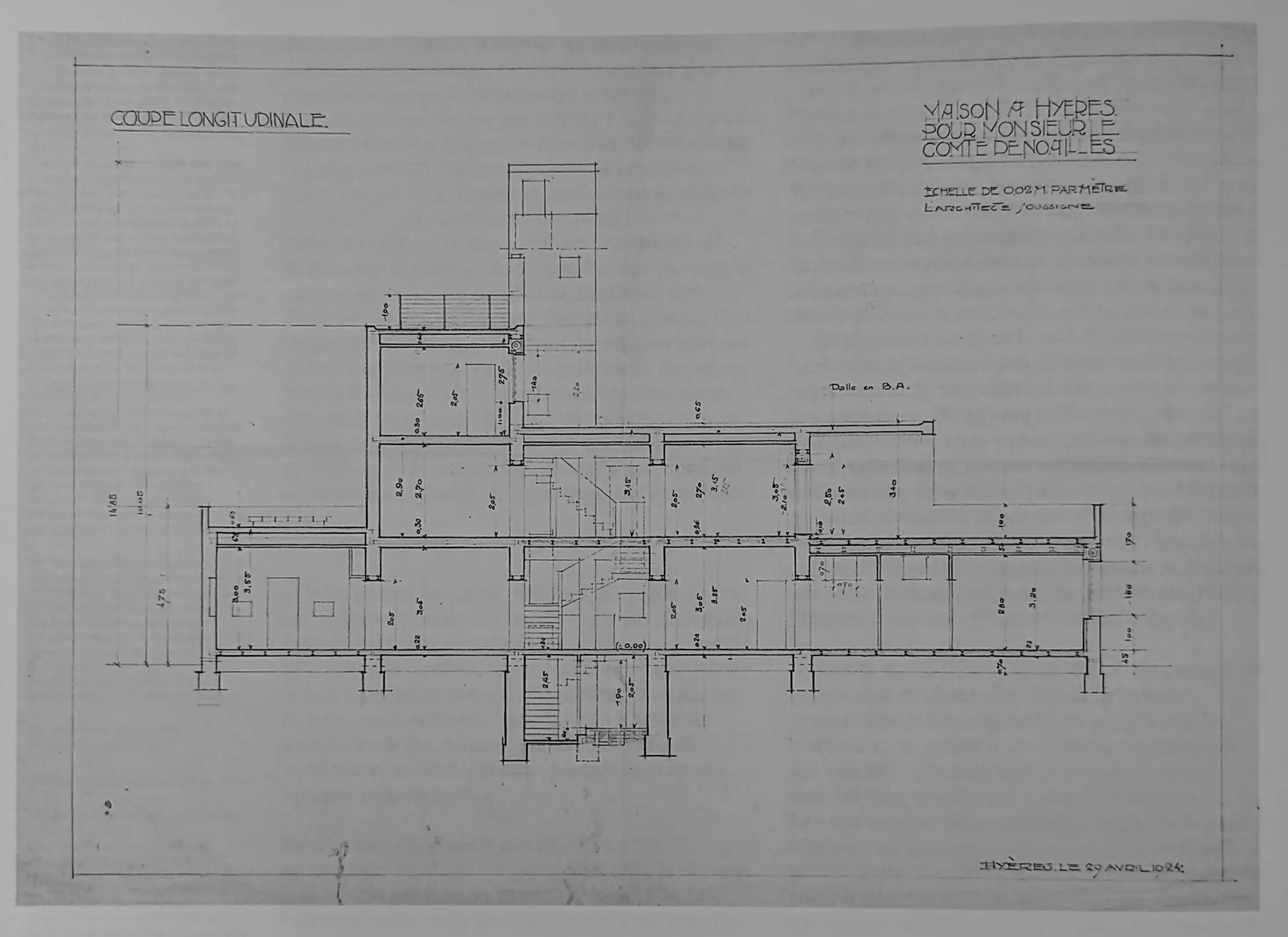

Bereits die im Januar 1924 entstandenen ersten Entwürfe des Projekts zeigen die Einbindung des Neubaus in den Bestand.

Der Entwurf der Villa besteht aus einer Komposition aus Rechtecken, Kuben und Prismen, die streng geometrisch angeordnet sind.

Den zentralen Punkt der Anlage bildet ein vertikaler Kern mit der Haupttreppe, der von einem hohen Treppenturm mit Belvedere überragt wird.

Ein Fußweg entlang der Villa und der Gärten sowie eine eine Ebene tiefer gelegene Vorfahrt für Automobile entlang der Stützmauer des ehemaligen Zisterziensergewölbes führen zur Villa.

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Konstruktion

Die geometrischen Blöcke, die weitläufigen Fensteröffnungen sowie die auskragenden Elemente der Vordächer, Balkone und Wasserspeier erwecken den Eindruck einer Konstruktion aus Stahlbeton.

Tatsächlich wurde der Bau jedoch in traditioneller Bauweise aus Ziegeln und Bruchsteinen errichtet. Beton kam lediglich als Stütze der weiten Öffnungen, Unterzüge und auskragenden Elemente zum Einsatz.

Der Putz bestand aus einem Mörtel mit Zuschlagstoffen, die vor Ort gewonnen wurden. Dadurch glich sich die hellgelbe bis sandfarbene Tönung an die Mauern der Terrassen und Ruinen an.

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Ein modernes Haus – klein und einfach

In seinen Briefen an Robert Mallet-Stevens hatte der Bauherr immer wieder betont, dass er ein kleines und einfaches Haus wünsche. Alle Elemente seien ausschließlich von ihren Funktionen herzuleiten und nichts solle der Repräsentation oder der Zelebrierung einer „côté architecturale” dienen.

‚Klein‘ bedeutete in diesem Fall eine Wohnfläche von 200 Quadratmetern und ‚einfach‘ die unbedingte Funktionalität des Bauwerks. Der Bauherr sagte dazu: ‚Ich will ein außerordentlich modernes Haus bauen, aber unter modern verstehe ich, dass man alle modernen Mittel einsetzt, um zu einem Maximum an Leistungsfähigkeit und Bequemlichkeit zu gelangen.‘ (Cécile Briolle, Agnès Foisnet, Gérard Monnier: La Villa Noailles, Paris 1990, S. 22).

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Fertigstellung

Nach dem ersten Entwurf aus dem Jahr 1923 war das Haus im November 1925 so weit fertiggestellt, dass die Noailles ihren ersten Winter dort verbringen konnten.

Die Zimmer lagen alle nach Süden und waren so knapp wie möglich bemessen. Die Repräsentationsräume hatten lediglich die Dimensionen einer großbürgerlichen Wohnung.

So maß der Salon 21 Quadratmeter und das Speisezimmer 17 Quadratmeter. Nur die Gewölbe des historischen Bestands des ehemaligen Klosters waren weitläufig. Sie waren sorgfältig restauriert worden.

Erweiterungen

Schon bald nach Fertigstellung des ersten Entwurfs der Villa erwiesen sich Erweiterungen als unvermeidlich. So wurde der Speisesaal im Erdgeschoss nahezu auf die doppelte Fläche vergrößert und um eine Anrichteküche ergänzt. In den Hang wurden zudem drei weitere Gästeappartements mit insgesamt fünf Zimmern gebaut.

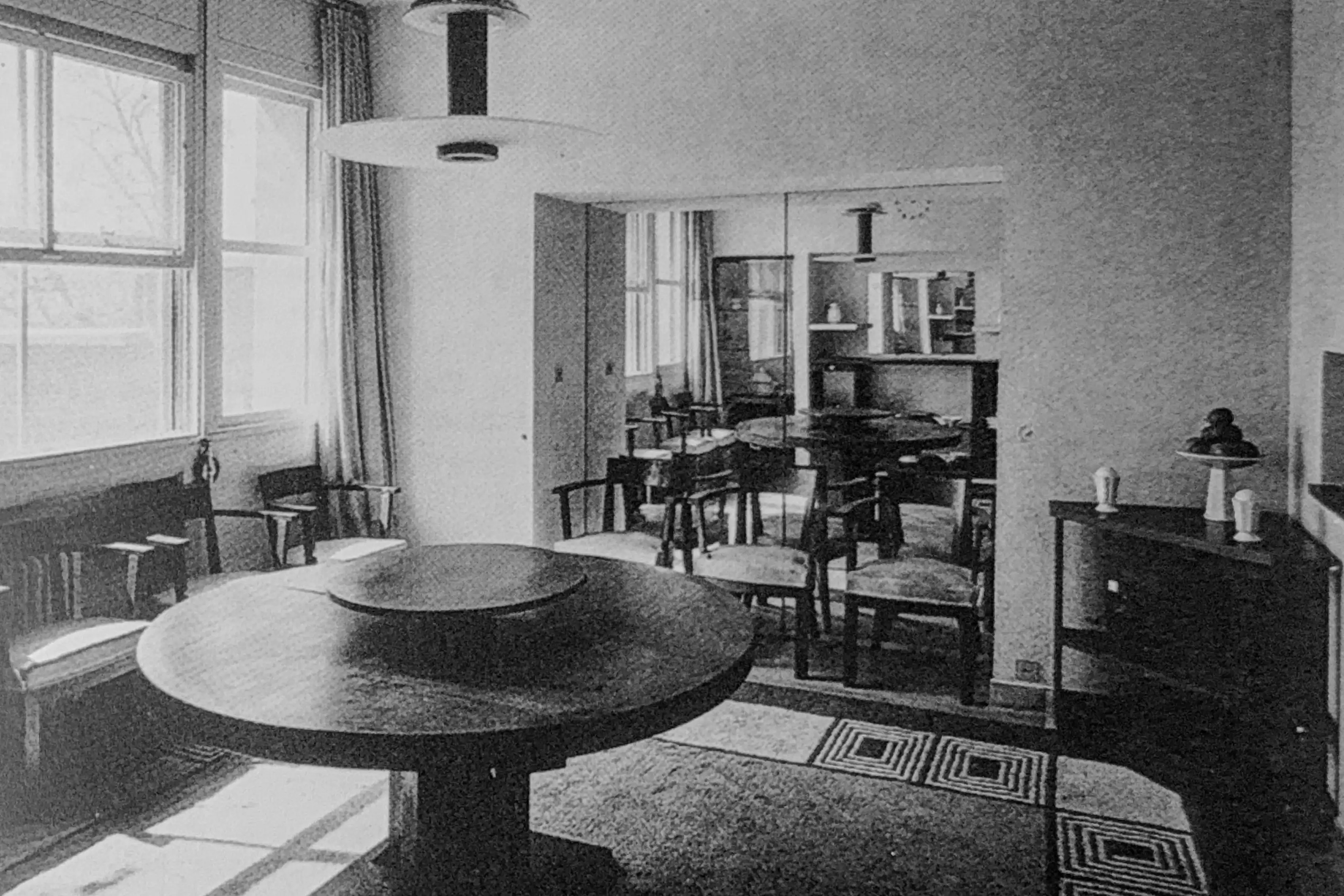

Erweiterung des Esszimmers mit Möbeln von Georges Djo-Bourgeois, 1928

Salon Rosé

In den Jahren 1926/27 wurde darüber hinaus ein quadratischer Raum mit einer Fläche von 50 Quadratmetern in die hangseitigen Stützmauern hineingebaut. Da er unter der Erde liegt, wird er ausschließlich von oben belichtet. Der frühere Salon hatte sich für die aufwendigen Gesellschaften als zu klein erwiesen.

Die Decke des als ‚Salon Rosé‘ bekannten, unterirdischen Raums mit den rosenfarbenen Wänden ist im ersten Drittel flach geschlossen und einfach verputzt.

In den beiden folgenden Dritteln erreicht der Salon seine volle Höhe und ist mit einer abgehängten Glasdecke ausgestattet, die zwischen Kastenträgern aus geschweißtem Stahlblech eingelegt ist. Diese Konstruktion hängt an einem Stahlfachwerk, welches ein nach Norden geneigtes, ganzflächig verglastes Pultdach trägt.

Salon Rosé, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Salon Rosé, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Salon Rosé, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Glasdecke

Die innere Glasdecke ist in fünf orthogonale Felder unterteilt, die sich in unterschiedlicher Höhe im Träger befinden. Diese sind mit opaken und monochromen Gläsern geschlossen. Die geometrische Komposition der Decke setzt sich an den Wänden fort und wird dort in ein Relief übersetzt.

Salon Rosé, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Salon Rosé, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Ausstattung

Bereits vor der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im Jahr 1925 wurde mit der Ausstattung der Villa Noailles begonnen.

Da die Villa als Gesamtkunstwerk konzipiert war, wurden alle Möbel und Ausstattungsdetails nach einem einheitlichen Konzept und in einer einheitlichen Farbgebung entworfen.

Der Architekt Mallet-Stevens erteilte hierfür Künstlern und Architekten den Auftrag, mit denen er bereits bei seinen Entwürfen für Filmkulissen zusammengearbeitet hatte oder die gemeinsam mit ihm auf Ausstellungen vertreten waren.

Zu ihnen zählten Georges Djo-Bourgeois, Pierre Chareau, Eileen Gray, Louis Barillet, Theo van Doesburg, Alberto Giacometti, Jan und Joël Martel sowie Sybold van Ravensteyn.

Alberto Giacometti: Applique main (main et coupe droite/ Main et coupe gauche), Gips, 1931. Jan et Joël Martel: Miroir polyédrique. Foto: Daniela Christmann

Alberto Giacometti: Applique main (main et coupe droite), Gips, 1931. Foto: Daniela Christmann

Jan et Joël Martel: Miroir polyédrique, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Petit Chambre des Fleurs

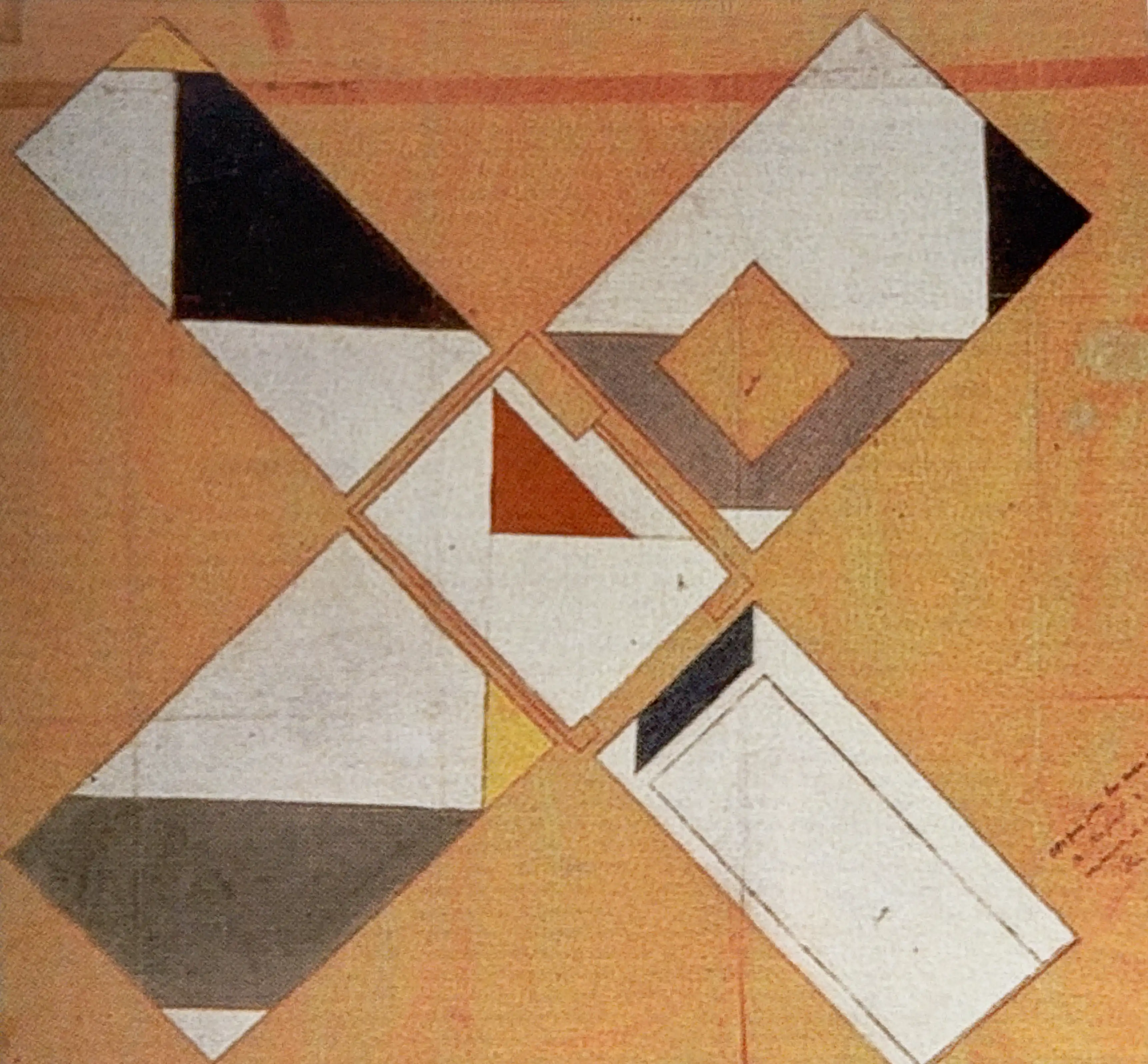

Theo van Doesburg übernahm die Ausmalung des ‚Petite Chambre des Fleurs‘, eines Raumes mit einer Fläche von weniger als zwei Quadratmetern, in dem die Blumengestecke für die Villa zusammengestellt wurden.

Er entwarf eine abstrakte Komposition aus farbigen Dreiecken an den Wänden und der Decke, die unabhängig von Fenster- und Türöffnungen über die Raumarchitektur angelegt ist.

Petite Chambre des Fleurs, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Petite Chambre des Fleurs, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Wandabwicklung der ‚Petite Chambre des Fleurs‘ von Theo van Doesburg, 1924-1925

Haustechnik

Als Bauherr legte Charles de Noailles besonders viel Wert auf die technische Ausstattung der Villa. Abgesehen von dem Einbau einer Zentralheizung wurde die Haustechnik der Bäder vom in Nizza ansässigen englischen Ingenieur Thomas Lowe entwickelt.

Nach 1926 erhielt das Haus wandhohe, in den Boden versenkbare Glasfenster und -türen. Einfache Türen wurden durch verschiebbare Wände oder Schiebetüren ersetzt.

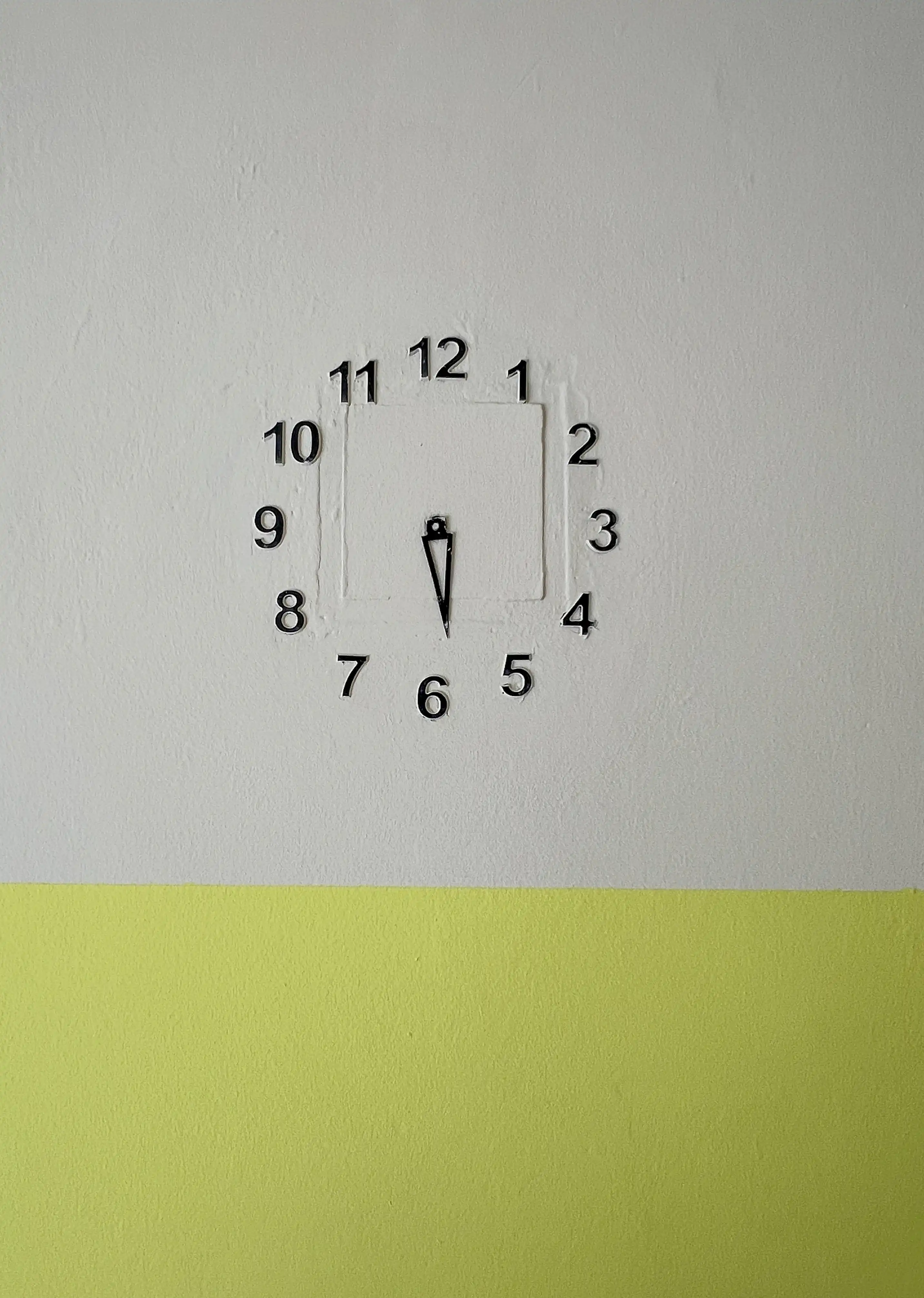

Im Jahr 1925 ließ Charles de Noailles außerdem vierzehn identische Uhren installieren. Das elektrische Uhrwerk ist in die Wand eingelassen, sodass nur das 25 Zentimeter große Zifferblatt zu sehen ist. Der Entwurf des Zifferblatts stammt von Francis Jourdain. Ein zentrales Steuersystem sorgte dafür, dass in allen Zimmern die gleiche Zeit angezeigt wurde.

Wanduhr. Entwurf: Francis Jourdain. Foto: Daniela Christmann

Wanduhr. Entwurf: Francis Jourdain. Foto: Daniela Christmann

Terrassen und Balkone

Die Zimmer der Appartements der Familie verfügten über Dachterrassen und Balkone. Die Gästewohnung besaß ebenfalls eine Dachterrasse, die nur über den Treppenturm zu erreichen war.

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

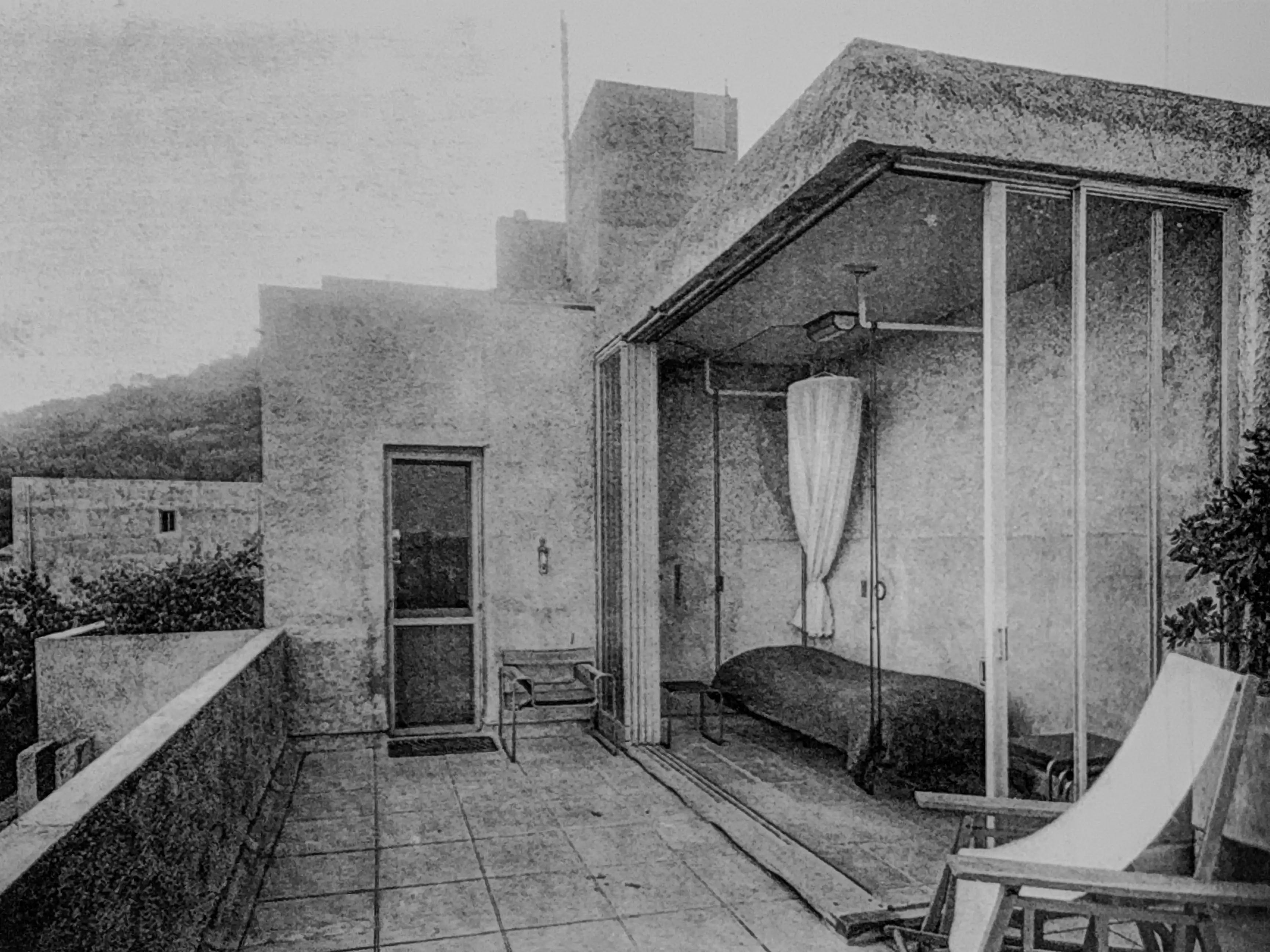

Freiluftzimmer

Das Apartment des Herrn war zusätzlich mit einer offenen Loggia ausgestattet, die sich mit gläsernen Schiebetüren verschließen ließ. In dieser Loggia hing ein Bett, das mit Seilen an Haken in der auskragenden Deckenplatte befestigt war.

Dieser offene Schlafplatz, der mit von Pierre Chareau entworfenen Ausstattungsstücken eingerichtet war, nahm Bezug auf das Leben an Bord. Dazu zählten das an vier Befestigungspunkten aufgehängte Bett, auch balançoire genannt, das in seiner ursprünglichen Funktion die Schlingerbewegungen eines Schiffes kompensieren konnte, sowie ein Tropenmoskitonetz. Die übrigen Möbel in der Loggia bestanden aus einem Wassily Chair und einem Sessel aus Segeltuch, die beide von Marcel Breuer entworfen worden waren.

Von dieser Loggia aus gelangte man über eine Treppe direkt in den Nordgarten.

Freiluftzimmer in der Villa Noailles, 1928. Foto: Thérèse Bonney

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Hängender Garten

Der nach vorne gelegene Hängende Garten erstreckt sich über eine Fläche von 500 Quadratmetern und liegt auf den drei tonnengewölbten Räumen des ehemaligen Klosters. In die fast vier Meter hohe Mauer sind sechs rechteckige Öffnungen eingeschnitten, die die Aussicht wie eine Serie gerahmter Bilder erscheinen lassen.

Villa Noailles, 1923-1925. Architekt: Robert Mallet-Stevens. Foto: Daniela Christmann

Kubistischer Garten

Der kubistische Dreiecksgarten wurde von 1926 bis 1927 nach einem Entwurf von Gabriel Guévrékian angelegt.

1925 hatte Charles de Noailles den ‚Jardin d’eau et de lumière‘ besucht, den Guévrékian für die ‚Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes‚ in Paris entworfen hatte.

Wie auf der Ausstellung von 1925 war das für den Garten vorgesehene Grundstück in der Villa Noailles eine dreieckige Fläche, die an der Schmalseite des Hauses lag.

Guévrékian ergänzte die Mauer auch an der dritten Seite der Fläche und schuf so einen streng abgegrenzten, versunkenen Garten in Form eines Schiffbugs. Die Fläche ist in quadratische und rechteckige Felder unterteilt.

In der oberen Ecke ist ein Wasserbecken in den Boden eingelassen, in dem ursprünglich eine Figur aufgestellt werden sollte. Die hierfür von Charles de Noailles erworbene, 2,25 Meter hohe, vergoldete Bronze ‚Joie de vivre‘ von Jacques Lipchitz war für den vorgesehenen Standort jedoch zu groß, weshalb sie an der Spitze des Gartens aufgestellt wurde.

Kubistischer Garten, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Marie-Laure und Charles de Noailles vor der Bronze ‚Joie de Vivre‘ von Jacques Lipchitz

Kubistischer Garten, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Kubistischer Garten, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Kubistischer Garten, Villa Noailles. Foto: Daniela Christmann

Rezeption

Zunächst von der Kritik kaum beachtet, wurde die Villa über Nacht bekannt, als Man Ray im Januar 1929 dort den Stummfilm ‚Les Mystères du Château du Dé‘ drehte. In ihm verknüpfte er seine surrealen Erzählungen mit der Architektur des Hauses.

Der Titel des Films – „Die Geheimnisse des Würfelschlosses” – spielt auf das Würfelspiel als Sinnbild des Zufalls an, der den Gang der Ereignisse zu bestimmen scheint.

Heutige Nutzung

Die 1973 an die Gemeinde verkaufte Villa stand lange Zeit leer und verfiel. In den Jahren 1975 und 1987 wurde sie in die Liste der denkmalgeschützten Bauwerke aufgenommen.

Das Architekturbüro Cécile Briolle, Claude Marro und Jacques Repiquet restaurierte das Gebäude in mehreren Etappen und baute es 1996 zu einem Zentrum für Kunst und Architektur um.

Heute finden dort temporäre Ausstellungen zu den Themen Kunst, Architektur, Design, Fotografie und Mode statt. Seit 1989 ist die Villa für die Öffentlichkeit zugänglich.