Planung 1919 – 1921, Ausführung 1922 – 1924

Architekt: Hermann Hussong

Fischerstraße 16-28, 15-37, Friedrichstraße 13-19, Wilhelmstraße 2-6, Bismarckstraße 27, 29, 31, 37c, Kanalstraße 34–46, Kaiserslautern

Die denkmalgeschützten Wohngebäude entlang der Fischerstraße in Kaiserslautern wurden 1922 bis 1924 im Auftrag des Deutschen Reiches auf Verlangen der französischen Besatzungsmacht nach Plänen des Kaiserslauterer Stadtbaurats Hermann Hussong errichtet. Hussong hatte bereits nach Ende des Ersten Weltkrieges 1919 mit der Planung begonnen.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1925. Foto: Reinhold Wilking

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Hermann Hussong

Hermann Hussong wurde am 20. September 1881 in Blieskastel im Saarland geboren. Von 1900 bis 1905 absolvierte er ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule München.

Von 1905 bis 1908 war er als Referendar im Kreisdienst der Stadt Homburg/Saar tätig und beteiligte sich am Neubau der Heil- und Pflegeanstalt.

Drei Jahre später wurde er an das Landbauamt Bamberg berufen, wo ihm die Leitung der Neubauten der Staatlichen Korbflechterei in Lichtenfels sowie zweier Domherrenhäuser übertragen wurde.

Hermann Hussong. Foto: Tille Berger-Haake

Kaiserslautern

Am 1. Juli 1909 wurde er nach Kaiserslautern berufen, wo er im Stadtbauamt für die Bereiche Stadtplanung und Hochbau zuständig war.

Während seiner Amtszeit entstanden 1911 ein neues Diakonissenhaus in der Friedrich-Karl-Straße sowie der Fabrikneubau der Zschokkewerke in der Mainzer Straße. Hussong überarbeitete den von Eugen Bindewald im Jahr 1887 erstellten Erweiterungsplan der Stadt Kaiserslautern, da dieser den Anforderungen einer zeitgemäßen städtebaulichen Auffassung nicht mehr gerecht wurde.

Nachdem Bindewald Mitte 1912 pensioniert worden war, war die Planung eines Waldfriedhofes in Kaiserslautern das erste Projekt, für das Hussong allein verantwortlich zeichnete.

Bereits während des Ersten Weltkriegs plante Hussong die Umsetzung eines großen Wohnungsbauprogramms in Kaiserslautern. Im April 1919 wurden zu diesem Zweck zwei gemeinnützige Bauvereinigungen gegründet.

Oberbaurat

1920 wurde Hussong zum Stadtbaurat und damit zum Leiter des Stadtbauamtes ernannt. Am 26. November desselben Jahres folgte die Beförderung zum Oberbaurat und am 10. März 1921 wurde er in den Stadtrat gewählt.

In seiner Funktion als Stadtbaurat war er maßgeblich an der Errichtung umfangreicher Wohnanlagen durch die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften beteiligt.

In den Jahren 1919 bis 1925 entstanden die Wohnanlagen an der Fischerstraße, von 1924 bis 1925 die Wohnbauten des sogenannten Bunten Viertels zwischen Königstraße und Marienplatz und 1925 die Bauten des Ausstellungsgeländes an der Entersweilerstraße. Von 1926 bis 1928 folgten die Wohnbauten des Rundbaus zwischen König- und Wittelsbacherstraße.

Im Jahr 1926 plante er gemeinsam mit dem Architekten Alois Loch das Graviusheim in der Friedrich-Karl-Straße. Zwischen 1927 und 1928 wurde der Grüne Block an der Altenwoogstraße nach Plänen Hussongs errichtet. Von 1927 bis 1929 entstand nach seinen Plänen das Strandbad Gelterswoog. 1929 plante er den Neubau der Höheren Weiblichen Bildungsanstalt in der Burgstraße sowie erneut gemeinsam mit Alois Loch das Protestantische Vereinshaus am Fackelrondell.

Im Jahr 1931 wurde Hussong zum Oberbaudirektor ernannt.

1933

Am 12. September 1933 wurde er von den Nationalsozialisten im Rahmen des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” zwangspensioniert.

Im selben Jahr zog er nach Zweibrücken und 1934 weiter nach Heidelberg. Im Jahr 1943 wurde Hussong im Zuge der Wiederverwendung der Ruhestandsbeamten als Leiter der örtlichen Sofortmaßnahmen in Kaiserslautern eingesetzt, um den Bau von Luftschutzbunkern und die Beseitigung von Kriegsschäden zu leiten.

Heidelberg

Ab 1945 übernahm er als Oberbaudirektor die Leitung der technischen Aufgaben der Stadtverwaltung Heidelberg. Seine Arbeit bestand zunächst in der Behebung der Kriegsschäden. Unter seiner Verantwortung wurden mehrere das Stadtbild prägende Brücken wiederhergestellt oder neu errichtet, darunter die Alte Brücke (1947), die Friedrichsbrücke (1949), die Ernst-Walz-Brücke (1950) und die Neukonzeption des Hauptbahnhofs (ab 1950).

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1952 widmete sich Hussong stadtplanerischen Aufgaben sowie der Neustrukturierung des Wohnungsbaus und der öffentlichen Gebäude.

Er verstarb am 16. September 1960 in Heidelberg.

Hussong war Mitglied des Deutschen Werkbundes.

Historischer Hintergrund

1918 erhob der Preußische Landtag das Recht eines jeden Bürgers auf eine gesunde Wohnung im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zum Gesetz der Weimarer Verfassung.

Mit dem Preußischen Wohnungsgesetz vom 28. März 1918 wurde die Ermächtigung zum Erlass von Bauordnungen geschaffen, die im Sinne der Wohnungsfürsorge ein gesundes Wohnen mit ausreichender Belichtung und Belüftung gewährleisten sollten.

Staatliche Maßnahmen wie die Mietpreisbindung, die Bereitstellung öffentlicher Grundstücke für den Wohnungsneubau, staatliche Wohnungsbaudarlehen und die Subventionierung von Baugesellschaften sind Beispiele für eine bis dahin nicht gekannte Beteiligung des Staates und der Kommunen an der Schaffung von Wohnraum.

Zeitgleich verpflichtete der Friedensvertrag von Versailles das Deutsche Reich, den französischen Besatzungstruppen ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund des bereits herrschenden Wohnraummangels entschied man sich daher, neben der Bereitstellung von bestehenden Wohnungen, auf Kosten des Deutschen Reiches ab 1921 in der Fischerstraße eine neue Wohnanlage für französische Offiziere und deren Familien zu errichten.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1925. Foto: Reinhold Wilking

Wohnanlagen Fischerstraße, 1925. Foto: Reinhold Wilking

Baugenossenschaften

1919 wurden in Kaiserslautern zwei Bauvereine gegründet: die ‚Gemeinnützige Baugenossenschaft zur Errichtung von Kleinwohnungen e.G.m.b.H.‘ für Versicherungspflichtige und der ‚Gemeinnützige Bauverein e.V.‘ für Nichtversicherungspflichtige. 1921 schlossen sich die Vereine zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 1,8 Millionen Mark zusammen.

Ein Viertel der Summe wurde von den Mitgliedern der bisherigen Bauvereine aufgebracht, drei Viertel von der Stadt. Durch ihre finanzielle Beteiligung erhielt die Stadt ein Mitspracherecht und verlangte eine enge Zusammenarbeit mit dem städtischen Hochbauamt.

Wohnungsbau in Kaiserslautern

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges waren damit alle Voraussetzungen für einen umfangreichen Wohnungsbau geschaffen. Die Stadt Kaiserslautern hatte auf Anraten Hussongs eine erfolgreiche Bodenbevorratungspolitik betrieben und rechtzeitig den Kampf gegen die Bodenspekulation aufgenommen.

Die aus Speyer, München und Berlin bewilligten Mittel für Besatzungsbauten und die von Hussong während des Krieges vorbereiteten Bebauungs- und Ausführungspläne lagen vor.

Hussong, der 1920 die Leitung des Stadtbauamtes übernommen hatte, war als Oberbaurat maßgeblich an der Planung der Wohnanlagen der ‚Gemeinnützigen Baugesellschaft AG‘ beteiligt.

Fischerstraße

Auf Anforderung der französischen Besatzung wurde zwischen 1919 und 1920 mit der Planung einer großen Wohnanlage an der Fischerstraße, Albrechtstraße und Bismarckstraße begonnen. Die Reichsregierung bewilligte der Stadt Kaiserslautern zunächst Mittel für den Bau von 24 Offizierswohnungen, die Zahl stieg in kurzer Zeit auf insgesamt 144 Wohnungen.

Grundstück

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück erwies sich als langwierig. Die Stadtverwaltung bot dem Reich schließlich ein großes Areal östlich der Synagoge an, das sich beiderseits der Fischerstraße erstreckte.

Da es sich um ein Sumpf- und Quellgebiet handelte, wandte Hussong das damals fortschrittliche Verfahren der Gründung auf Stahlbetonpfählen an. Der relativ niedrige Grundstückspreis rechtfertigte diese aufwendige Technik.

Bauen während der Inflationszeit

Die ersten Bauabschnitte wurden trotz Materialknappheit während der Inflationszeit ausgeführt. 1923 sah sich die Reichsregierung aufgrund der Währungsstabilisierung außerstande, die Bauarbeiten zu beenden. Glücklicherweise war die Stadt Kaiserslautern in der Lage, alle bisherigen Bauten zu übernehmen und zu Ende zu führen.

Entwurf

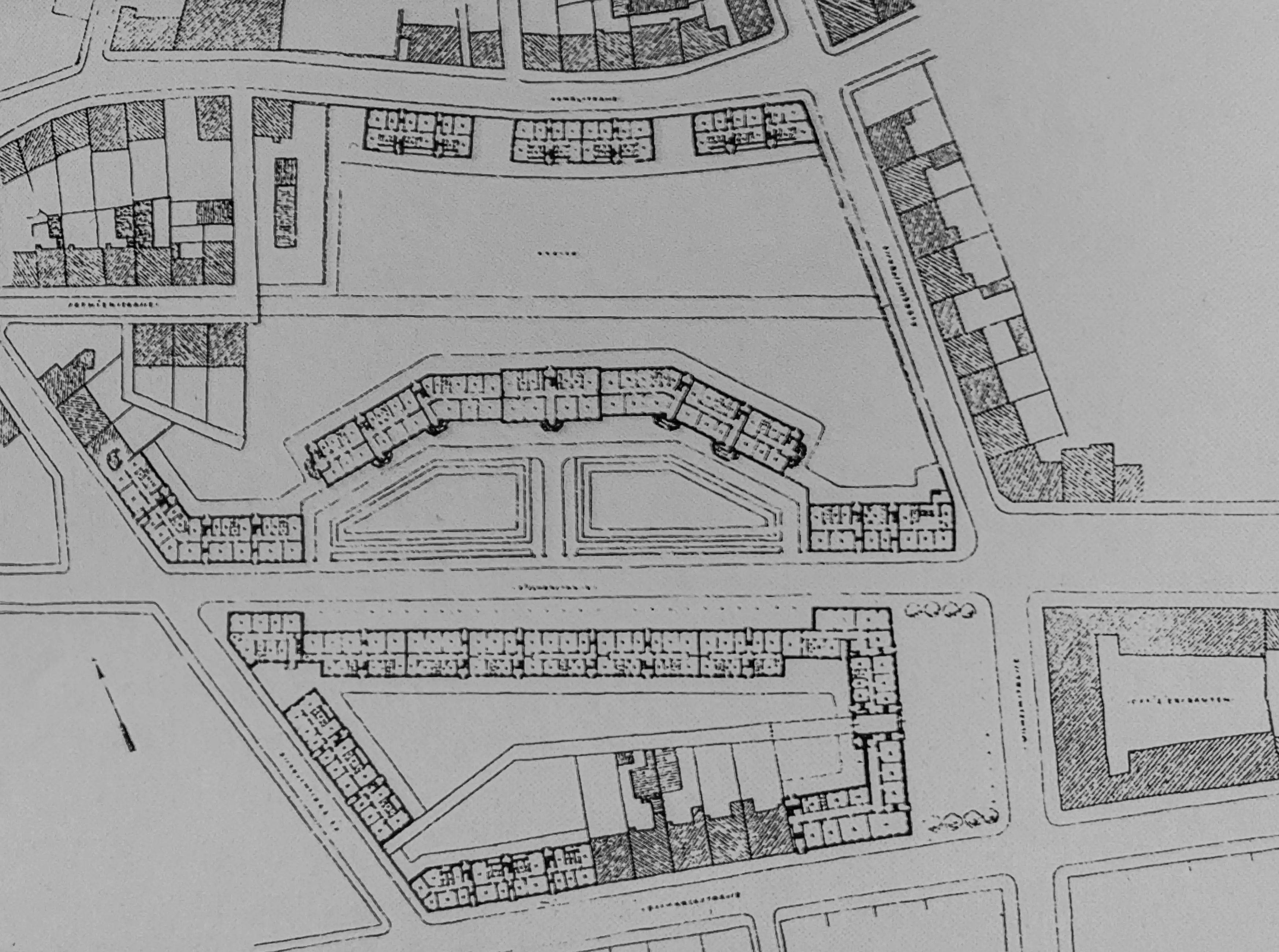

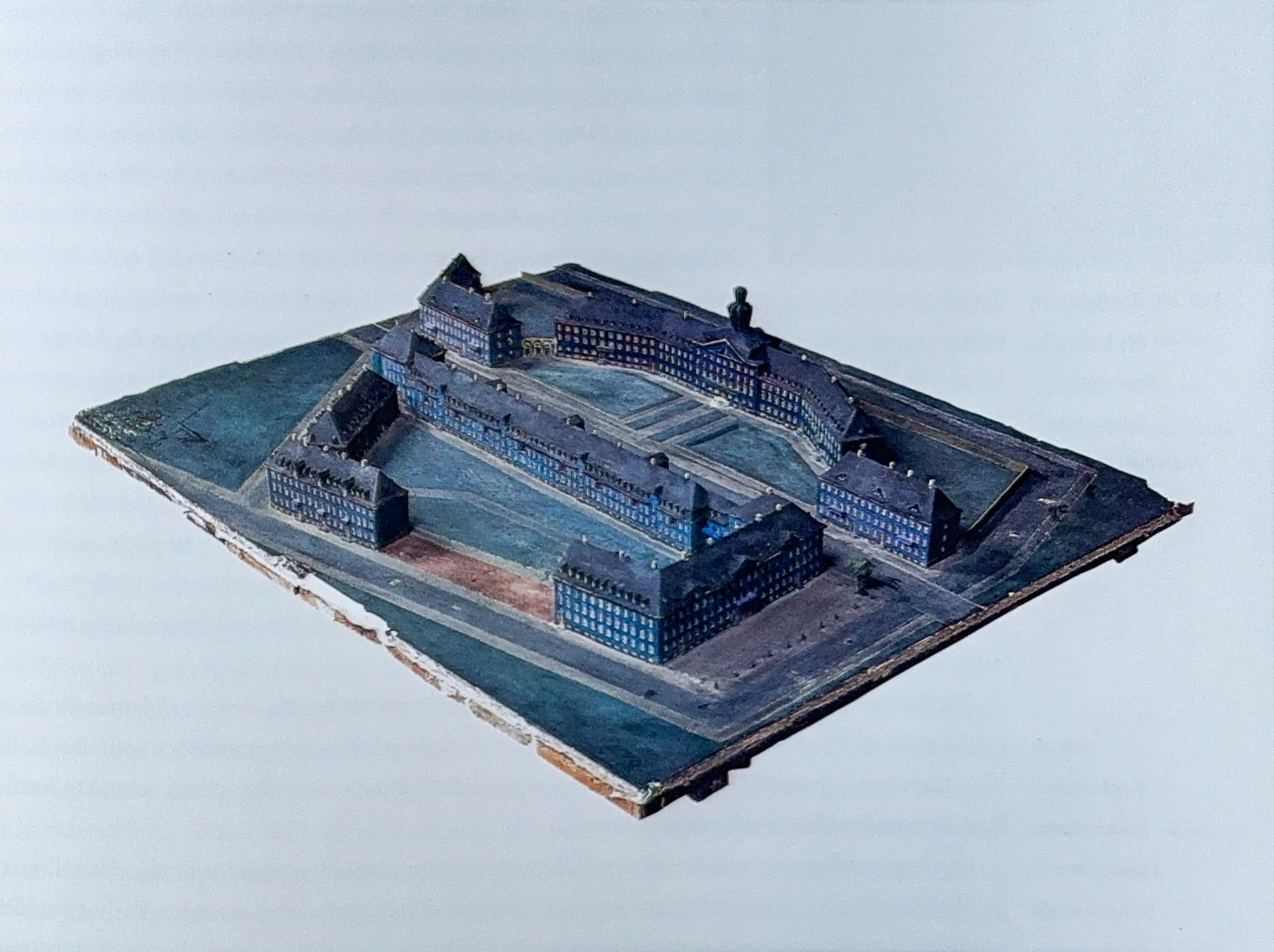

Der Entwurf von Hermann Hussong sah eine repräsentative, achsensymmetrische Anlage mit hohem Walmdach und einer Reihe von Dachgauben vor.

Nördlich der Fischerstraße erhob sich eine dreigeschossige Bebauung mit einem viergeschossigen Mitteltrakt und großen Wohnungen für Offiziersfamilien. Der dominante Mitteltrakt war für die Kommandantur und die Telefonzentrale der Garnison vorgesehen.

Von dem neunachsigen und viergeschossigen Mittelbau gehen dreigeschossige Flügelbauten aus, die nach sechs Achsen schräg nach vorne abknicken und jeweils zwölf weitere Achsen aufweisen.

Zu den insgesamt fünf Eingängen führen polygonale Treppenrampen ins Hochparterre.

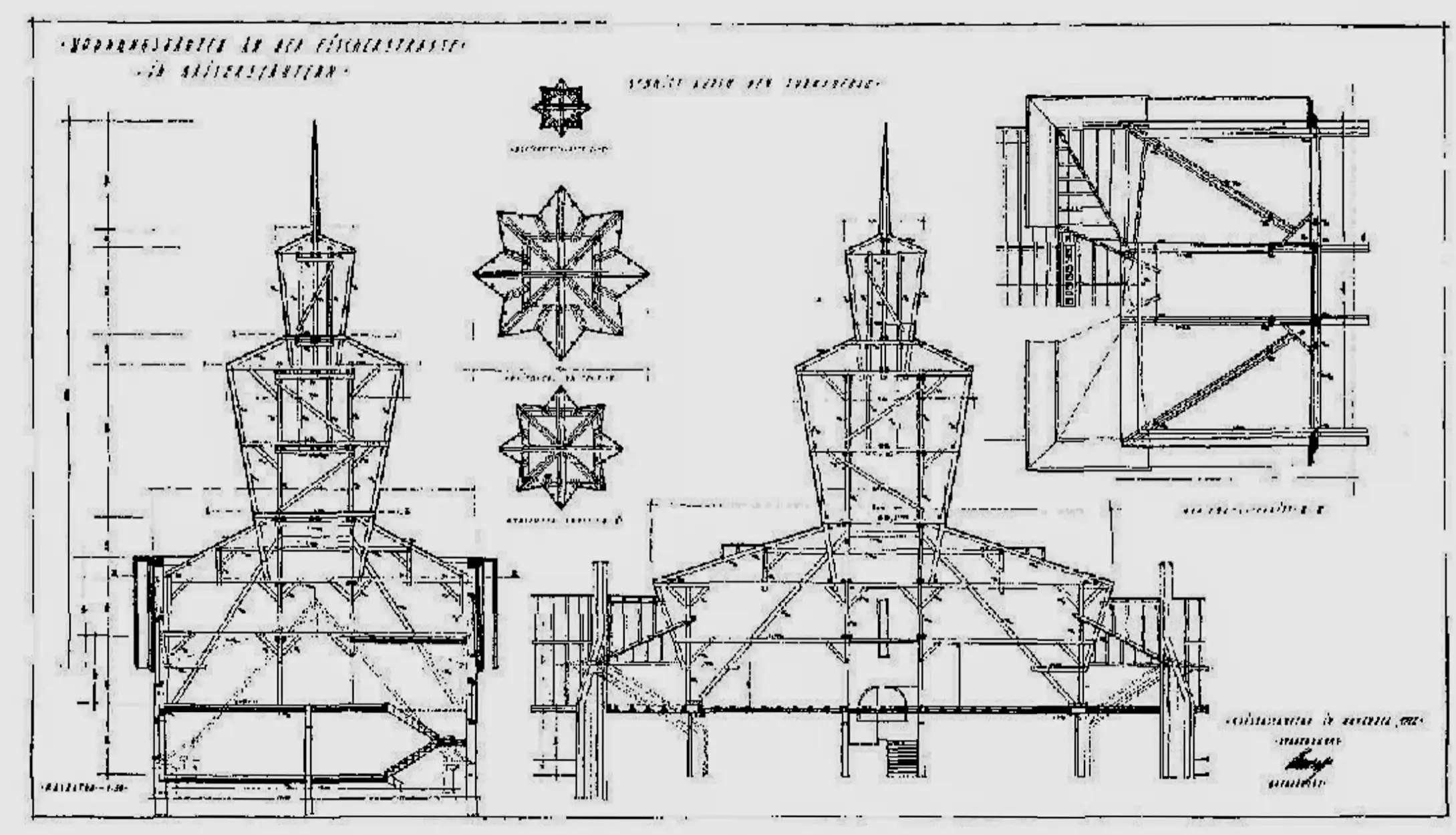

Ein trapezförmiger Vorplatz trennte den nördlichen Wohnblock von der Straße. Der Mittelteil war mit einem mächtigen Dreiecksgiebel und einem fast 24 Meter hohen, im Grundriss sternförmigen Dachreiter geschmückt.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1925. Foto: Reinhold Wilking

Konstruktionszeichnungen Dachreiter

Wohnbauten Fischerstraße. Architekt: Hermann Hussong. Grundriss

Wohnbauten Fischerstraße. Originalmodell aus Gips, farbig gefasst. Foto: Gunther Balzer

Wohnbauten Fischerstraße. Zeitgenössische Aufnahme

Fenster und Dächer

Die Flügelbauten tragen Satteldächer mit Gauben und schließen am äußeren Ende mit einem Walmdach ab.

Im untersten Vollgeschoss sind die Fenster rundbogig geschlossen, über den Öffnungen des ersten Obergeschosses befinden sich horizontale Verdachungen.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Ausstattung der Wohnungen

Den Forderungen der französischen Besatzungsmacht nach einer gehobenen Ausstattung der Wohnungen kam Hussong nach, obwohl Küchenbalkone, Gästezimmer oder Kofferkammern für die aus Reichsmitteln finanzierten Normalwohnungen nicht vorgesehen waren.

Die Wohnungen auf der Südseite der Fischerstraße waren für Unteroffiziere vorgesehen. Sie befanden sich in einem zweigeschossigen Mittelteil, an den sich dreigeschossige Flügelbauten anschlossen.

Farbe

Großen Wert legte Hussong auf die Farbgestaltung der Fassaden und Innenräume, wobei er neben der Berücksichtigung regionaler Traditionen auch dem Beispiel und den Anregungen zeitgenössischer Kollegen wie Bruno Taut folgte:

‚Die Fassaden der südlichen Häusergruppe und der Flankenbauten nördlich davon haben einen stahlgrünen Ton erhalten; die Hausteine der Tür- und Fensterumrahmungen sind bläulich-violett, Hauptgesims und alles Holz sind weiß gestrichen. Der Hauptbau nördlich zeigt ein tiefes Blau in den Verputzflächen, in den Hausteinen ein bläuliches Grün; das Holz ist wieder weiß gehalten. Zur Farbenstimmung trägt noch der grüne Rasen in den vertieften Feldern des Vorhofes und der helle Ton der Einfriedung bei.‘ (Baubeschreibung Hermann Hussong)

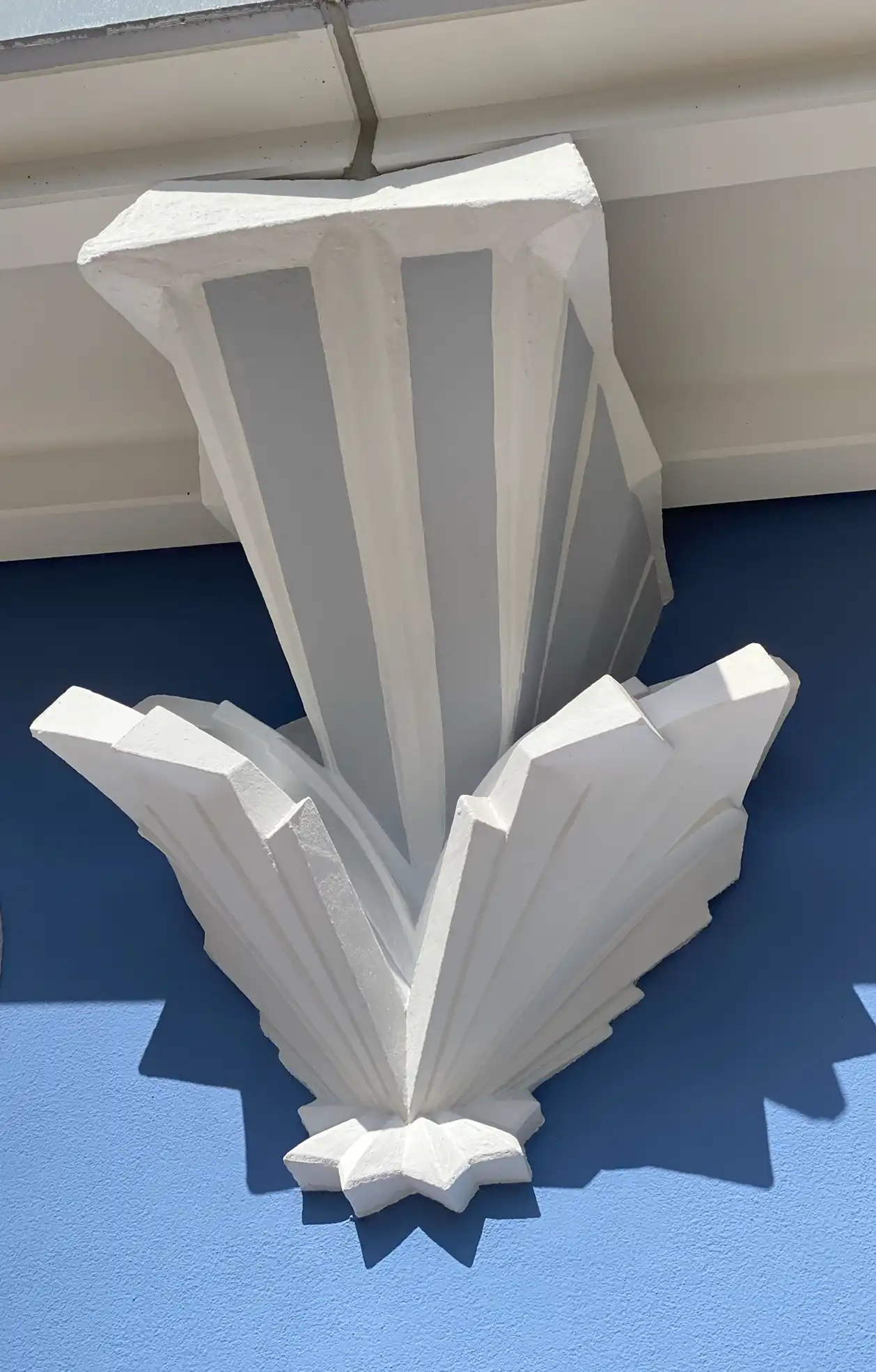

Details

Ebenso wichtig wie die Farbgebung waren für Hussong die konstruktiven Details. Nach seinen Entwürfen fertigten die Schüler der Handwerkerschule Kaiserslautern Balkonkonsolen, Türen, Treppengeländer, Stuckverzierungen und Gitter an. Vor allem die aufwendigen Balkonkonsolen zeigen in ihrer Gestaltung deutlich expressionistische Einflüsse.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Kritik

Die Bauten an der Fischerstraße wurden in der zeitgenössischen Fachpresse wegen ihrer aufwendigen Detailgestaltung heftig kritisiert. Dabei wurde übersehen, dass es sich ursprünglich nicht um einfache Wohnhäuser, sondern um repräsentative Bauten für die französische Besatzungsmacht handelte.

Besonders provozierend wirkten der Turmaufbau und die aufwendigen Balkonkonsolen. Die Anlage ist in ihrer Konzeption und Ausführung nicht mit den Wohnbauten der zwanziger Jahre zu vergleichen, die unter der Prämisse geplant wurden, mit möglichst geringen Mitteln möglichst viel Wohnraum zu schaffen.

Aufgrund der völlig anderen Voraussetzungen in der Planungsphase entsprachen die Bauten an der Fischerstraße nicht den damaligen Anforderungen an einen rationellen Wohnungsbau.

Dass Hussong sich aber auch darauf verstand, bewies er mit seinen späteren Bauten, zu denen auch der sogenannte Rundbau in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Nähmaschinenfabrik Pfaff in Kaiserslautern gehört.

Die Bauten während der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur

1936 wurden die Gitter und Pfeiler des Vorplatzes abgerissen. Die Eckpavillons der Gebäude Fischerstraße 16-28 wurden 1938 infolge einer Straßenverbreiterung im Erdgeschoss durch Arkaden geöffnet.

Der im Volksmund ‚Maggiflasche‘ oder ‚Schirmständer‘ genannte Dachreiter wurde 1939 als ‚kulturbolschewistisch‚ und ’nicht ins Straßenbild passend‘ abgerissen.

Heutiger Zustand

Nach dem Krieg wurden die Innenräume saniert und Kriegsschäden beseitigt. Seit dem 8. Juli 1994 steht die Wohnanlage unter Denkmalschutz. 1995 wurde die Fassade der nördlichen Bebauung an der Fischerstraße durch den Einbau eines neuen Eingangs wesentlich verändert.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Weiterführende Literatur

Architekt Hermann Hussong. In: Daniela Christmann, Die Moderne in der Pfalz. Künstlerische Beiträge, Künstlervereinigungen und Kunstförderung in den zwanziger Jahren. Heidelberg 1999, S. 98-117.

Präger, Christmut: Barock, expressiv und modern. Architektur von 1919 bis 1930. In: Es kommt eine neue Zeit! Kunst und Architektur der zwanziger Jahre in der Pfalz. Köln 1999, S. 210-223.

Daniela Christmann: Vom Pathos zur Sachlichkeit. Hermann Hussong – Fischerstraße und Rundbau in Kaiserslautern. Zwei Beispiele für den Wohnungsbau der zwanziger Jahre in Deutschland. In: RückSicht. Festschrift für Hans-Jürgen Imiela. Mainz 1997, S. 199-212.

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann

Wohnanlagen Fischerstraße, 1922-1924. Architekt: Hermann Hussong. Foto: Daniela Christmann