WOGA-Komplex, ehemaliges Lichtspielhaus Universum, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, ehemalige Ladenstraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, ehemaliges Lichtspielhaus Universum, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, ehemalige Ladenstraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Apartmenthaus, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

1926 – 1928, 1927 – 1931

Architekt: Erich Mendelsohn

Kurfürstendamm 153-156, Cicerostraße 55a-63, Albrecht-Achilles-Straße 2, Berlin

In den Jahren 1926 bis 1928 entwarf Erich Mendelsohn mit den Bauten der WOGA, der Wohnhaus-Grundstücks-Aktien-Gesellschaft, auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern eines der bedeutendsten städtischen Ensembles in Berlin.

Bauwerk

Zum heute denkmalgeschützten Komplex gehörten das UFA-Premierenkino Universum, das Kabarett der Komiker, ein Restaurant, ein Hotel, Läden, Tennisplätze sowie ein Wohnblock.

Mendelsohn fasste die unterschiedlichen Funktionen der Gebäude durch seine dynamische Formensprache zu einer gestalterischen Einheit zusammen.

In das Ensemble ist eine 1926 bis 1927 entstandene Wohnanlage in Blockrandbebauung nach Plänen des Architekten Jürgen Bachmann integriert.

Konstruktion und Fassade

Die Gebäude des WOGA-Komplexes beruhen auf einer Stahlskelettkonstruktion, die ausgefacht und entweder mit Backstein verkleidet oder verputzt ist.

Die Fassade des ehemaligen Lichtspielhauses Universum in schwingenden Halbrundformen wird durch aufwärtsstrebende Mauerflächen kontrastiert.

Dieses Gestaltungsmotiv wird an der Straßenseite des Wohnblocks aufgenommen, an dessen Fassade Brüstungsbänder aus Backstein entlanglaufen, die bugartig ansetzen und im Bereich der Loggien im Kreissegment vorspringen, so dass sich eine Wellenbewegung bildet.

Die Hoffront der Wohnanlage ist mit halbzylindrischen Erkertürmen, in denen die Treppenhäuser untergebracht sind, gestaltet.

WOGA-Komplex, Apartmenthaus, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Apartmenthaus, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Apartmenthaus, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

Nachkriegszeit und Sanierung

Nach Kriegsschäden erfolgte in den fünfziger Jahren ein leicht veränderter Wiederaufbau des Kabaretts nach Plänen der Architekten Franz-Heinrich Sobotka und Gustav Müller.

Das durch den Krieg stark beschädigte Lichtspielhaus Universum wurde in den Jahren 1978 bis 1981 nach Plänen des Architekten Jürgen Sawade rekonstruiert und für die Nutzung durch die Schaubühne umgebaut.

Wohnanlage

Der ursprüngliche Bauplan sah eine reine Wohnanlage vor, die auf einem vier Hektar großen unbebauten Grundstück am Kurfürstendamm 153 bis 156 entstehen sollte.

Eigentümer des Grundstücks war der Verleger Hans Lachmann-Mosse.

Seine Frau Felicia Mosse besaß die Wohnhaus-Grundstücks-Aktien-Gesellschaft, WOGA, und war Bauherrin.

Finanziert wurde das Bauvorhaben durch eine amerikanische Anleihe von 1,5 Millionen US-Dollar sowie über Hauszinssteuerhypotheken, die sich aus der Besteuerung der Mieter ergab.

Wie die Zeitschrift ‚Die Bauwelt. Illustrierte Zeitschrift für das gesamte Bauwesen‚ des Ullstein Verlags 1931 berichtete, sollte die Miete in der Wohnanlage voraussichtlich 700 Mark Baukostenzuschuss pro Zimmer und 600 Mark Jahresmiete pro Zimmer betragen.

Der Architekt Jürgen Bachmann war zunächst beauftragt, die Wohngebäude für das gesamte Areal zu entwerfen.

Um das Projekt attraktiver für zahlungskräftige Aktionäre zu gestalten, beschloss man als Ergänzung zur Wohnanlage einen Kultur- und Geschäftskomplex zu errichten.

Erich Mendelsohn

Der Architekt Erich Mendelsohn wurde daraufhin mit den weiteren Planungen beauftragt.

Unter seiner Leitung entstanden schließlich die Gesamtanlage mit dem Premierenkino Universum (heute Schaubühne), dem Kabarett der Komiker, dem Café-Restaurant Leon, einem Hotel (später zu einem Apartment-Haus umgewandelt), Läden und einer Wohnanlage mit Tennisplätzen und Garagen.

Lichtspielhaus Universum

In einem der Kopfbauten befand sich das Premierenkino der UFA, das Lichtspielhaus Universum, mit 1763 Sitzplätzen.

In seinem Baugesuch vom 28. April 1927 erläuterte Mendelsohn sein Vorhaben, im Inneren des Lichtspielhauses ein versenkbares Orchesterpodest zu schaffen, das durch einen zusätzlichen Raum unter der Bühne realisiert werden sollte.

Das Dach des Gebäudes wurde durch die spezielle Belüftungskonstruktion besonders betont. Ähnlich einem schmalen, hohen Schornstein ragte der Belüftungsaufbau empor und schuf so zusätzliche Werbeflächen. Links und rechts des am Kurfürstendamm gelegenen Haupteingangs befanden sich zweigeschossige Läden.

Das Kino wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bomben stark zerstört.

In den 1970er Jahren wurde lediglich die Außenfassade des Lichtspielhauses denkmalgerecht saniert.

Kabarett der Komiker

Gegenüber dem Kino befand sich seit 1928 das Kabarett der Komiker mit 816 Sitzplätzen. Es war das erste Theater Berlins, in dem im Zuschauerraum geraucht werden durfte. Ausgestattet war es mit Bühne, einem eisernen Vorhang, einer Berieselungsanlage, einem Schnürboden und einer Lüftungsanlage, die einen fünfmaligen Luftwechsel in der Stunde bewältigte.

Apartement-Haus

Das zum Komplex gehörende Apartment-Haus war ursprünglich als Hotel geplant. Der Börsenkrach von 1929 führte dazu, dass sich die Investoren anstelle des Hotels für ein weiteres Wohngebäude aussprachen. Die Verbindungsbrücke zum Kino Universum sollte es den Bewohnern ermöglichen, bei schlechtem Wetter geschützt dorthin zu gelangen.

Im 45 Meter langen siebengeschossige Gebäude befinden sich Ein- und Zweizimmerwohnungen mit einem Aufzug in jedem Treppenhaus. Die Wohnungen im ersten Stockwerk verfügen zusätzlich über Terrassen zur Ladenstraße hin.

Dem Apartment-Haus schließen sich zwei je 60 Meter lange fünfstöckige Seitenflügel an. Auf jedem Stockwerk befinden sich vier Wohnungen. Im innenliegenden Hof sind kleine Vorgärten angelegt.

Die Gebäude wurden mit einer einspurigen Umfahrungsstraße versehen. Sie ermöglichte die Zufahrt über Rampen zu den Garagen, die sich in den äußeren Seitenflügeln befinden.

Wohnanlage Cicerostraße

Die Wohnanlage an der Cicerostraße war mit Wechselsprechanlagen an den Türen und einer zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgung ausgestattet.

Die Grundrisse der fünfgeschossigen Häuser boten eine effiziente Raumnutzung. Rechts der Treppenaufgänge der Hausnummern 57 bis 62 befanden sich jeweils fünfeinhalb Zimmer-Wohnungen mit Küche, Bad und WC auf rund 128 m² Wohnfläche.

Links der Aufgänge befanden sich kleinere Wohnungen mit zwei straßenseitigen Zimmern, einem Zimmer in Richtung Innenhof, einer Küche und einem Bad.

Mendelsohn gliederte die Fassade strassenseitig horizontal durch geklinkerte, wellenförmige Balkone. Zum Innenhof hin gliedern halbkreisförmige Erkertürme, in denen sich die Treppenhäuser befinden, die Fassade.

Seit 1930 plante Mendelsohn die Bebauung der Flächen im Blockinneren mit sogenannten Kreuzhäusern, für die 1932 eine Baugenehmigung erteilt wurde. Im April 1932 verwarf er diese Planungen jedoch zugunsten der Anlage der Tennisplätze.

Tennisplätze

Unter dem Namen Neue West-Eisbahn befand sich hier bereits seit 1908 eine Tennisanlage, die bis 1919 existierte.

Sie war der Nachfolger des 1891 direkt neben dem Bahnhof Zoo errichteten Vergnügungspark West-Eisbahn, der unter anderem eine Eisbahn im Winter sowie Tennisplätze im Sommer bot.

Die Tennisplätze zwischen den Wohnanlagen von Jürgen Bachmann und Erich Mendelsohn komplettieren als Sporteinrichtung für die Mieter und für die Öffentlichkeit den WOGA-Komplex. Die Plätze gehörten zu keinem Club und konnten stundenweise gemietet werden.

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

WOGA-Komplex, Wohnanlage Cicerostraße, 1926-1931. Architekt: Erich Mendelsohn. Foto: Daniela Christmann

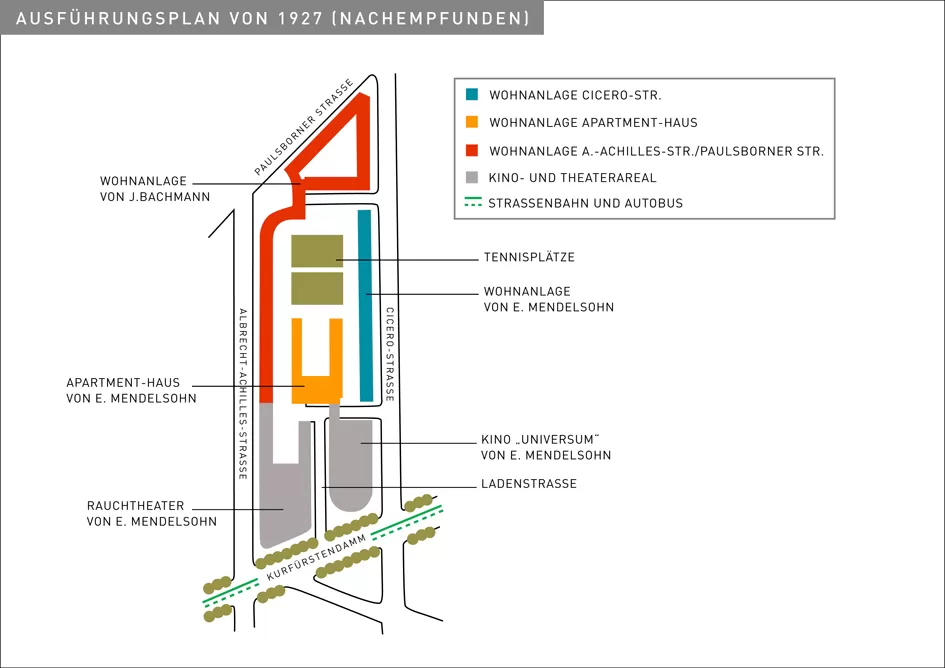

Ausführungsplan des WOGA-Komplex von Erich Mendelsohn von 1927; weitestgehend identisch mit dem heutigen Zustand (SL1974 (S.Lucht), CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons)