Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

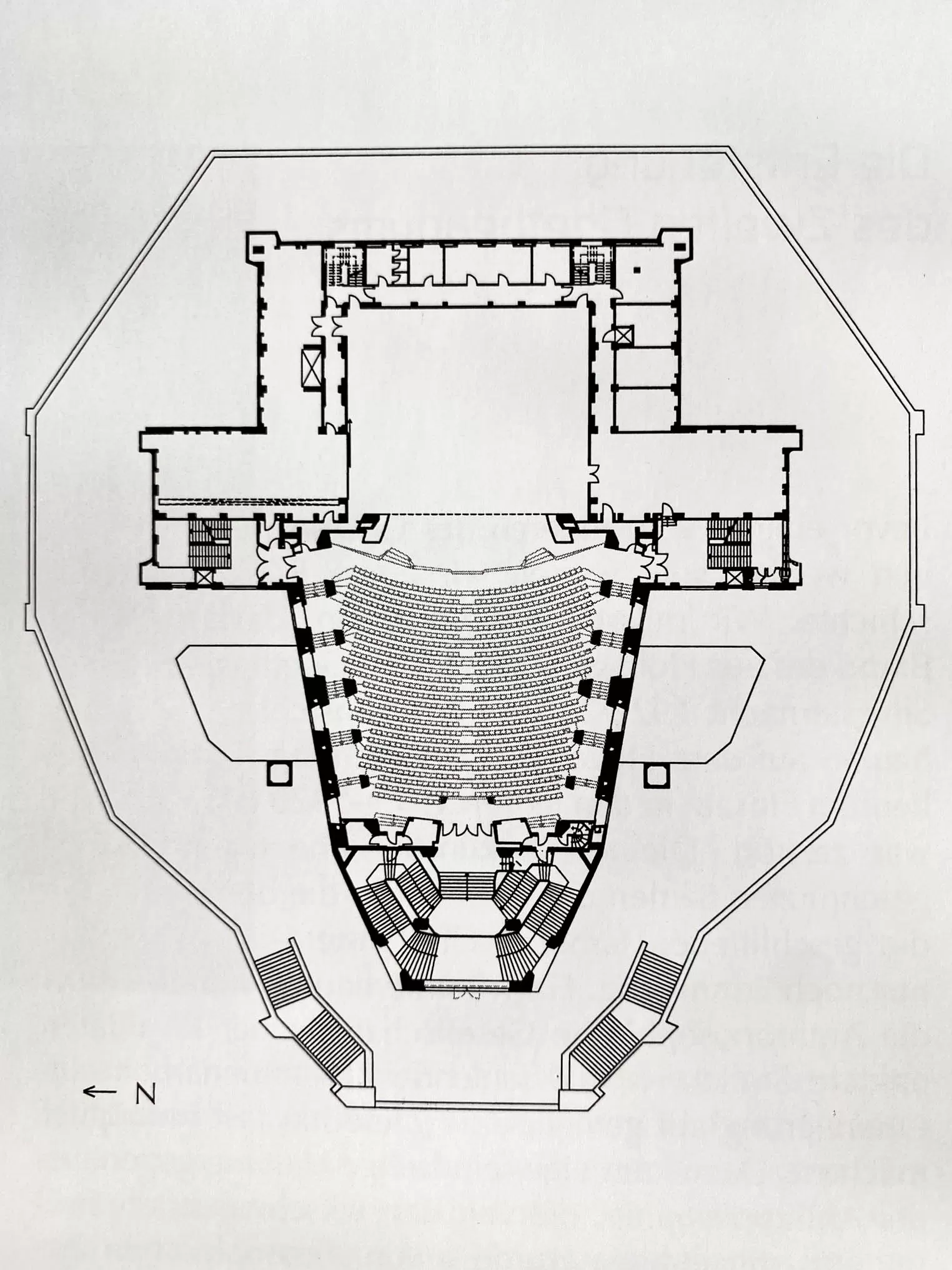

Grundriss Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Das Erste Goetheanum während der Bauarbeiten 1914 (Jjdm at Hungarian Wikipedia as original uploader, Public domain, via Wikimedia Common)

Das Erste Goetheanum, das in der Silvesternacht 1922/23 durch Brandstiftung zerstört wurde (https://anthrowiki.at/images/4/4a/Goetheanum1_color.jpg)

1924 – 1928

Entwurf: Rudolf Steiner

Rüttiweg 45, Dornach, Schweiz

Das Goetheanum in Dornach (Kanton Solothurn) in der Schweiz ist Sitz und Tagungsort der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft sowie Festspielhaus und Theaterbau.

Benannt ist es nach Johann Wolfgang von Goethe. Nachdem in der Silvesternacht 1922/23 das ebenfalls als Goetheanum bezeichnete Vorgängergebäude durch Brandstiftung zerstört worden war, entstand an gleicher Stelle in den Jahren 1925 bis 1928 der heute bestehende Bau.

Beide Entwürfe stammen von Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner und die Entwicklung der anthroposophischen Architektur

In den ersten Jahrzehnten seines Wirkens war der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, vor allem als Erkenntnistheoretiker und Kulturphilosoph tätig.

Er hatte in Wien Mathematik, Physik und Chemie studiert und gab in Weimar 1882 bis 1897 die Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes heraus.

Vor allem die Erkenntnismethode Goethes, die diesen zur Entdeckung der Ur-Pflanze und zu seiner Metamorphosenlehre führte, entwickelte Steiner zu einer eigenen Lehre weiter, die 1923 in der Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft mündete.

Bereits seit der Jahrhundertwende hatte er begonnen, seine spirituellen Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, zunächst vor allem innerhalb der Theosophischen Gesellschaft, deren Generalsekretär der deutschen Sektion er seit 1902 war.

Theosophische Gesellschaft

1907 hielt die Theosophische Gesellschaft ihren internationalen Jahreskongress in einem angemieteten Saal in München ab. Steiner gestaltete den Saal mit Tüchern, auf Brettern gemalten Säulen mit Kapitellen und Rundbildern mit Darstellungen der in der Apokalypse geschilderten Siegel.

Diese temporäre Raumgestaltung war eine Vision und gleichzeitig ein Impuls für zukünftige Bauten der Antroposophen.

In München wurden 1907 anlässlich des Kongresses Dramen von Edouard Schuré aufgeführt, in den folgenden Jahren 1910 bis 1913 schrieb und inszenierte Rudolf Steiner selbst vier Mysteriendramen.

Da es immer schwerer wurde, in Stil und Ausstattung passende Räume für die Aufführungen und die Jahreskongresse zu mieten, plante die Gesellschaft einen eigenen Saal- und Bühnenbau zu errichten.

Zunächst wurde dieser Goetheanumbau in München-Schwabing geplant, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Dornach

Steiner wurde schließlich ein geeignetes Grundstück in Dornach bei Basel in der Schweiz zur Verfügung gestellt, hier errichtete die inzwischen von der Theosophischen getrennte Anthroposophische Gesellschaft ein sogenanntes Erstes Goetheanum.

Die Grundsteinlegung fand am 20. September 1913 statt.

Gleichzeitig mit dem Ersten Goetheanum, dessen Unterbau in Stahlbeton ausgeführt war und dessen Oberbau eine Holzskelettkonstruktion aufwies, wurden das Heizhaus mit Elektrozentrale, die Glasschleiferei sowie das Haus Duldeck errichtet.

Seit Beginn der Bauarbeiten am Goetheanum im Herbst 1913 begannen sich immer mehr Anthroposophen in Dornach anzusiedeln, für die neuer Wohnraum geschaffen werden musste.

Verein Anthroposophen-Kolonie

In Dornach gründete sich im Januar 1914 der Verein Anthroposophen-Kolonie mit dem Zweck, Wohnbauten zu errichten, die um das Goetheanum gruppiert in ihrer architektonischen Gestaltung in harmonischer Beziehung zu eben diesem stehen sollten.

Der Verein übernahm die Zuteilung der Grundstücke auf dem Hügel und die Beurteilung der künstlerischen Qualität der architektonischen Entwürfe.

Der Hügel in Dornach sollte in gestalterischer Hinsicht Modellcharakter haben und Versuchszentrum sein für eine aufstrebende anthroposophische Bewegung in der ganzen Welt.

Details

An den zeitgleich mit dem Ersten Goetheanum entstandenen Nebengebäuden zeigte Steiner, wie man die anthroposophische Bauidee bis in die kleinsten Details durchgestalten konnte.

Äußere Details wie Treppen, Treppengeländer, Tore, Türen, Fenster und Dächer wurden von ihm ebenso entworfen wie die Details in den Innenräumen: Kamine, Einbauschränke, Türen, Decken und Leuchten.

Architekten wie Hermann Ranzenberger nahmen seine Anregungen auf und entwickelten diese in unterschiedlichsten Ausformungen weiter.

An Silvester 1922/23 fiel das Erste Goetheanum einer Brandstiftung zum Opfer. Wenige Tage später hatte Steiner bereits das Konzept für einen Nachfolgerbau entwickelt.

Zweites Goetheanum

Rudolf Steiner gestaltete im März 1924 für das Zweite Goetheanum ein Plastilinmodell, in dem er die Aussenformen mit dem schmucklosen Bühnentrakt im Osten und dem markanten Westvorbau festhielt.

Plastilinmodell Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Im Juni 1924 wurde ein erster Bauantrag bei der Behörde eingereicht. Nach Prüfung des Antrags reduzierte man auf Wunsch der Behörde die Höhe des Baus und überarbeitete einige Details. Ein unabhängiger Ingenieur überprüfte die Statik des Baus.

Im November 1924 wurde die Genehmigung der Baupläne erteilt. Im Winter 1924/1925 begannen die Abbrucharbeiten des Ersten Goetheanums.

Da Steiner bereits kurz nach Baubeginn im März 1925 starb, war die weitere Ausarbeitung der Pläne den mitwirkenden Architekten und Künstlern überlassen.

Am 29. September 1926 wurde das Richtfest gefeiert, am 29. September 1928 fand die Eröffnung des Baus statt.

Bauwerk

Die räumliche Konzeption war im Prinzip die gleiche wie diejenige des ersten Baues. Mittelpunkt war ein großer Saal mit etwa tausend Sitzplätzen und eine Bühne für Schauspiel (Faust von Goethe, Mysteriendramen von Rudolf Steiner und andere Inszenierungen) sowie für Eurythmie und Vorträge.

Der Bau enthielt Tagungs- und Arbeitsräume, Ateliers, Verwaltungsräume und die technische Bühne, die lange Zeit als größte Europas galt.

Das Goetheanum ist einer der ersten großen, in Eisenbeton gestalteten Bauten des 20. Jahrhunderts, dessen freie Formen über die reine Funktionalität hinausgehen.

Mit seinem Sockelunterbau erstreckt es sich in Ost-West-Richtung über neunzig Meter, in Nord-Süd-Richtung über fünfundachtzig Meter.

Der Oberbau hat eine Länge von zweiundsiebzig Metern Länge, ist vierundsechzig Meter breit und siebenunddreißig Meter hoch.

Die vereinnahmte Grundfläche beträgt 3.200 Quadratmeter, die Oberfläche des Sockels 3.300, die des Hochbaus 5.500 Quadratmeter.

Konstruktion

Ingenieur des Bauwerks war Ole Falk Ebbell aus Norwegen, der in Basel 1907 ein Ingenieurbüro gegründet und sich auf den Betonbau spezialisiert hatte.

Im Gegensatz zum Ersten Goetheanum, das weitgehend aus Holz errichtet war und einem Brand zum Opfer fiel, wählte Steiner Eisenbeton als Material für den Nachfolgebau.

Gründe dafür waren eine höhere Brandsicherheit und die Möglichkeit der freien Formgebung, welche das Material bot.

Die Finanzierung für den Bau kam zunächst aus dem Erlös der Versicherungssumme für das Erste Goetheanum, musste aber im Laufe der Bauarbeiten durch Spenden aufgestockt werden.

Auf der Baustelle des Goetheanums trug man den aufbereiteten Beton in großen Gefässen auf dem Rücken der Arbeiter die Gerüsttreppen hinauf. Zwischen den Holzschalungen wurde er schließlich mit langen Holzstangen verdichtet.

Die von Heinrich Liedvogel, einem Zimmermann mit Schiffbauerfahrung, ausgeführten Schalungsarbeiten zeichneten sich dadurch aus, dass dünne Leisten im nassen Zustand gebogen werden mussten, um sie über Spanten zu nageln.

Damit schuf man die notwendigen Formen, die später mit Beton ausgegossen werden konnten.

Vergleichbare Betonkonstruktionen wurden zuvor nur in den Jahren 1911 bis 1913 bei der Jahrhunderthalle in Wroclaw, Polen, und 1922 bis 1924 bei den Luftschiffhallen von Orly in Frankreich realisiert.

Innenausbau

Der Innenausbau wurde in in den folgenden Jahrzehnten nach und nach vervollständigt.

Das Südtreppenhaus wurde 1930 von Carl Kemper bis zum Saalgeschoss vollendet, 1951 bis zum fünften Stock fortgeführt und schließlich 1993 bis zum siebten Stock erweitert.

Der Ausbau des Goetheanums zog sich über einen so langen Zeitraum, da die notwendigen Arbeiten nicht über Kredite, sondern über Spenden und Zuwendungen finanziert wurden.

An seiner Ostseite erscheint das Gebäude als strenger Kubus, lediglich Eckpilaster und Dachgesims lockern den Gesamteindruck.

Im Kontrast dazu herrschen an der Westseite mit dem Haupteingang dynamische und aufgelockerte, ineinander fliessende Formen vor.

An der Westseite ist schon von außen der Saal mit den hohen Fenstern erkennbar. An der Ostseite der Bühnentrakt mit Garderoben und Lagerräumen.

Terrassen und Treppenhäuser

In den beiden verbindenden Flügeln befinden sich die Treppenhäuser, Tagungsräume und Nebenbühnen.

Eine umlaufende Terrasse verbindet die Räume untereinander.

Die Baustelle des Goetheanums war national wie international viel beachtet und wurde von Architekten und Politikern besichtigt.

Neben Imai Kenji, der bereits 1926 die Baustelle besuchte, sahen sich 1927 Le Corbusier und der damalige Schweizer Bundespräsident Giuseppe Motta die Baustelle an.

Auch die Bevölkerung interessierte sich zunehmend für das Bauwerk. Tausende Interessenten stellten Anfragen, ob sie durch den unfertigen Bau geführt werden könnten.

Am 1. Juli 1928 fand aus diesem Grund eine Führung statt, an der über tausend Personen teilnahmen.

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Goetheanum, 1924-1928. Entwurf: Rudolf Steiner. Foto: Daniela Christmann

Sanierung

Am Zweiten Goetheanum wird ununterbrochen gebaut und Betonsanierungen vorgenommen, da die Stahlarmierung nicht mit einer ausreichenden Betonüberdeckung versehen ist und zu rosten beginnt.

Bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts kam die Sichtbetonfassade ohne weitere Erhaltungsmassnahmen aus. Erste kleinflächige Reparaturarbeiten an der Dachauskragung im Nordwesten und an Teilen der Westfassade wurden 1972 vorgenommen.

Westeingang und Westtreppenhaus befanden sich bis Anfang der 1960er Jahre im Rohbauzustand. Den Innenausbau als Sichtbetonlösung gestalteten die Architekten Rex Raab und Arne Klingborn.

Umgestaltung

Der frühere Probensaal wurde zweimal durch Albert von Baravalle im Jahr 1952 und durch Mathias Ganz im Jahr 1990 umgestaltet.

Der Ausbau des Großen Saals erfolgte 1956 bis 1957 durch Johannes Schöpfer, seine Neugestaltung 1996 bis 1998 durch Christian Hitsch.

1984 bis 1988 reprofilierte man die Brüstung des Terrassengeschosses im Süden und Südwesten. Das Sockelgeschoss erhielt einen Anstrich.

1993 wurde das Goetheanum unter Denkmalschutz gestellt.

Von 1993 bis 1996 wurden die Wandflächen der Nordostseite, Ostseite und Südostseite bis zu vier Zentimeter abgetragen, um neuen Beton vorzubetonieren.

2014 wurden die West- und Südfassaden, 2015 die Nord- und Ostfassaden saniert.

Wer hat die Lizenz für dieses Foto?

Alle Fotos sind von mir. Außer es ist eine andere Quelle in der Beschriftung angegeben.