1929 – 1930

Architekt: Otto Bartning

Steubenstraße 50, Essen

Die evangelische Auferstehungskirche im Essener Südostviertel wurde in den Jahren 1929 bis 1930 nach Plänen des Architekten Otto Bartning errichtet. Sie gilt als Leitbau des modernen Kirchenbaus in Europa.

Nach einem zweistufigen Wettbewerb wurde Otto Bartning mit dem Bau der neuen Kirche im Essener Osten beauftragt. Die Grundsteinlegung erfolgte am 14. Juli 1929, die Einweihung am 22. Juni 1930.

Der Bau fiel in die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Der günstigste Bieter für die Ausführung der Bauarbeiten, eine Firma aus Dortmund, durfte erst mit dem Bau beginnen, nachdem sie eine Niederlassung in Essen gegründet hatte und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen für Essener Bürger nachweisen konnte.

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

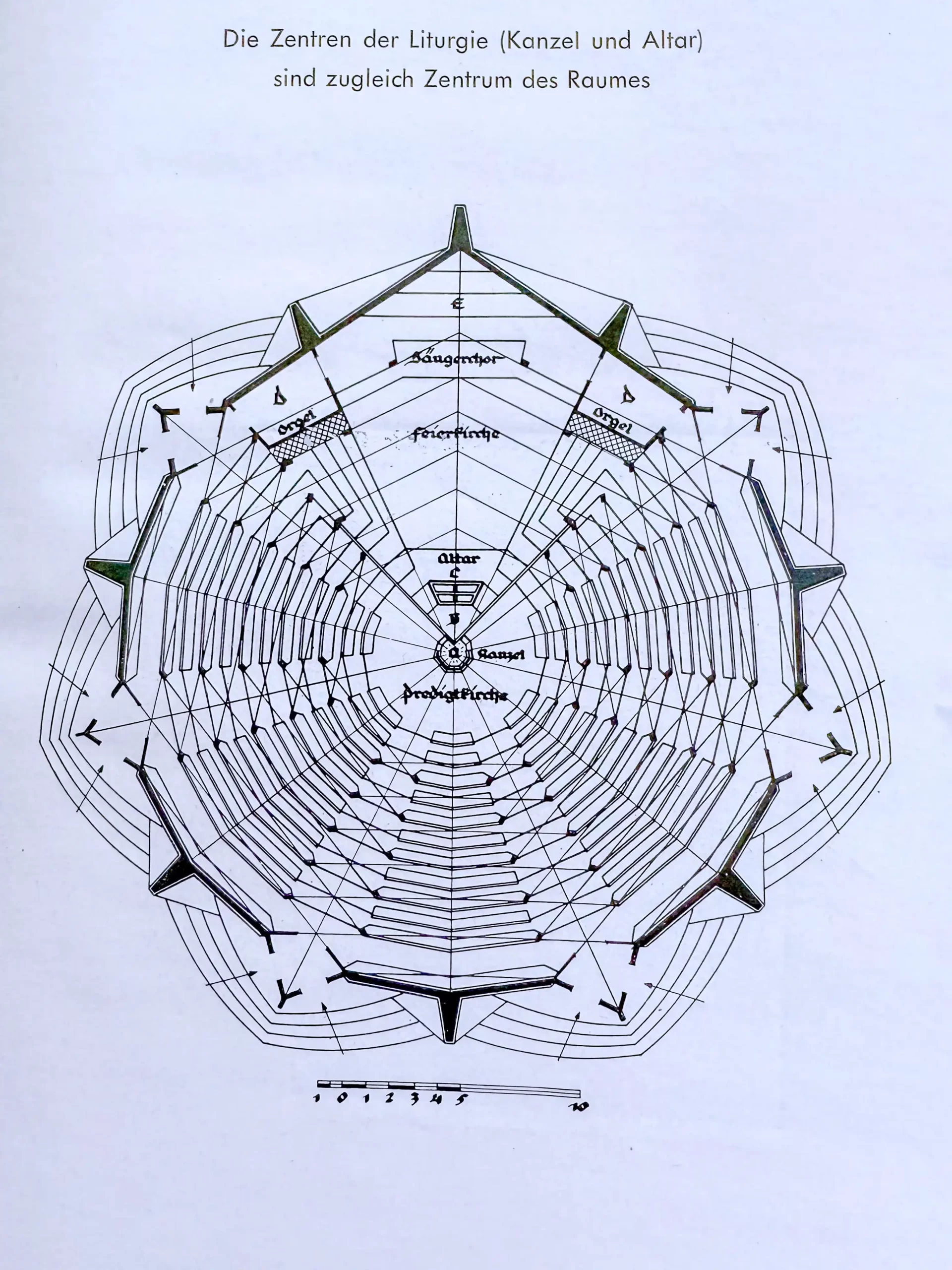

Sternkirche

Otto Bartning verwirklichte in der Auferstehungskirche von 1929 bis 1930 konsequent seine Idee der Rundkirche.

Damit kommt die Essener Auferstehungskirche der Sternkirche sehr nahe, die Bartning 1922 als Modell entworfen hatte, die aber nie gebaut wurde.

Die Sternkirche war in kristallinen Formen über einem siebeneckigen Grundriss angelegt: ‚Die Sternkirche ist ein Zentralbau als einfachster Ausdruck der evangelischen Gemeinde. Die Kanzel steht in der geistigen und baulichen Mitte des Raumes, im Schnittpunkt aller Sichtlinien.

Das Gestühl umgibt die Kanzel in einem aufsteigenden Halbkreis. Der Altar mit dem Kreuz steht ebenfalls in der Mitte des Gebäudes, aber nicht vor oder unter der Kanzel, sondern über der Kanzel, gleichsam auf einem Berg, als geistiger und architektonischer Höhepunkt des Raumes‘ (Otto Bartning).

Sternkirche, 1922. Entwurf: Otto Bartning

Sternkirche, 1922. Entwurf: Otto Bartning. Grundriss

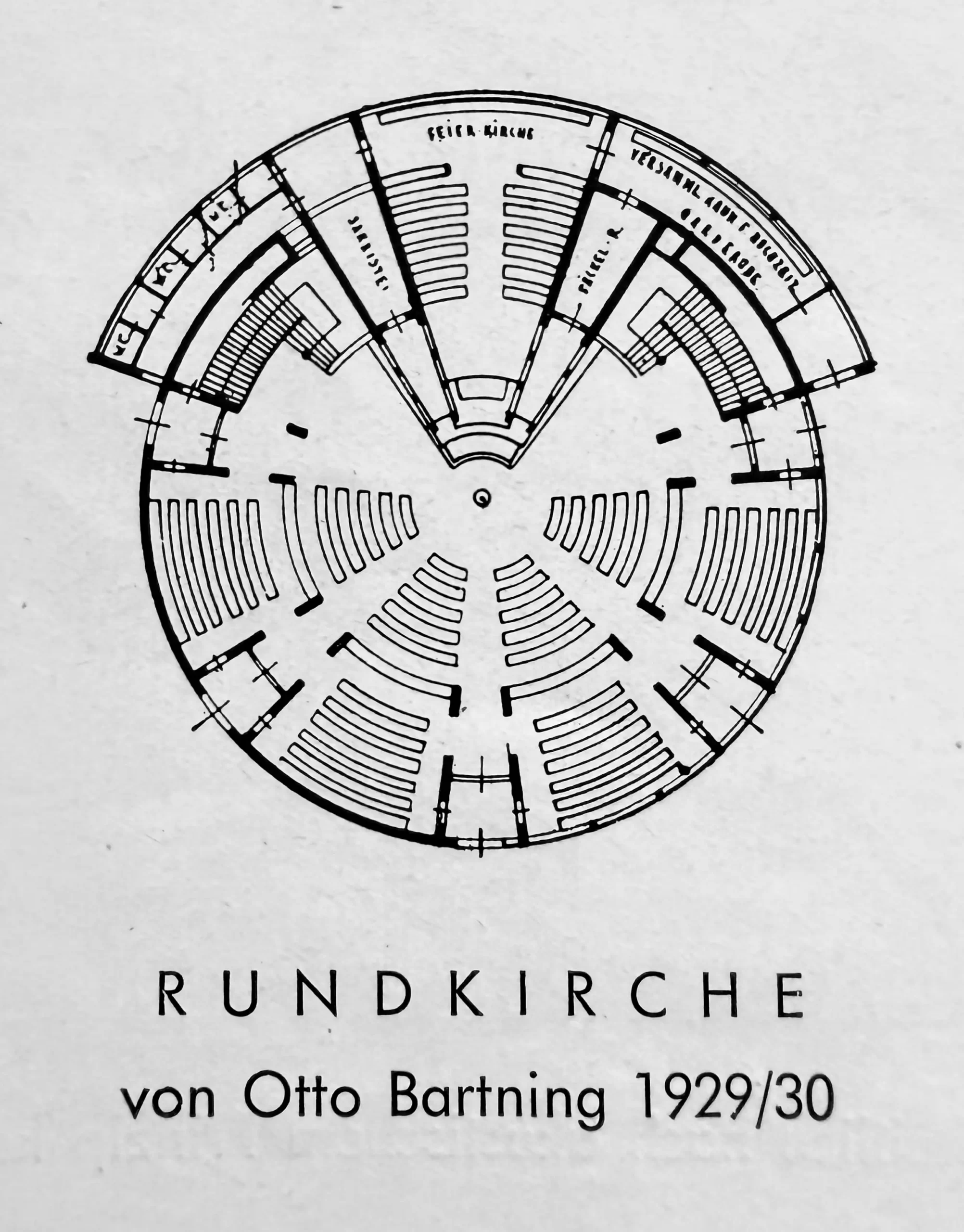

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Grundriss

Außenbau Auferstehungskirche

Die Auferstehungskirche in Essen ist ein schlichter Zentralbau auf kreisförmigem Grundriss mit einem Durchmesser und einer Höhe von gut 30 Metern.

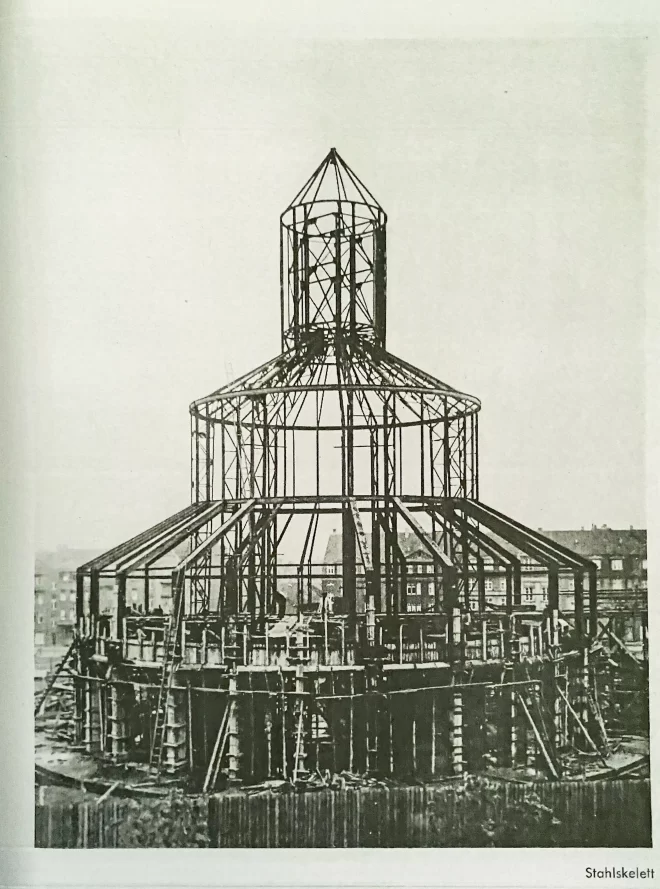

Die Kirche ist ein Stahlskelettbau mit einer Brandschutzverkleidung aus Beton. Die Außenwände sind mit Klinkern ausgefacht.

Mit Stahl, Beton und Klinker bekannte sich Bartning zur Moderne und zur Region, in der die Kirche steht. Das Gebäude bietet Platz für etwa 700 Personen.

Die Stahlbetonskelettkonstruktion ist an der Außenfassade ablesbar. Die Felder sind mit rotbraunen Klinkern ausgefacht, die im unteren Bereich von horizontalen Fensterbändern eingefasst sind.

Der Kirchenbau besteht aus drei übereinander angeordneten Zylindern mit sich verjüngendem Durchmesser. Zwischen der zweiten und dritten Ebene befinden sich Pultdächer, der oberste Zylinder schließt mit einem kegelförmigen Dach mit Kreuz ab.

Das oberste Geschoss ist in Form einer Laterne hervorgehoben.

Eine weitere Ebene wird auf der Eingangsseite durch ein flaches, auf runden Stützen ruhendes Vordach hinzugefügt. Die Felder sind mit rotbraunen Klinkern ausgefacht, die im unteren Bereich von horizontalen Fensterbändern eingefasst sind.

Der mittlere Zylinder ist weitgehend in eine Fensterzone aufgelöst, der obere zeigt die Schalllamellen der Glockenstube.

Über den Emporenring und die Laterne wird eine gezielte Lichtführung erreicht.

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Innenraum Auferstehungskirche

Schlanke Stützen umgeben paarweise und geschossübergreifend den Innenraum. Der Altar wird von einer zur Mitte hin ansteigenden Stützenreihe eingefasst.

Hinter dem Altar ist, wie ein herausgeschnittenes Segment, ein Raum als Feierkirche abgetrennt: Diese kann vom Altar her genutzt, aber auch mit einem Vorhang verdeckt werden.

Auf jeder Ebene wird die Kreisform durch umlaufende Lichtbänder aus Soffittenlampen betont.

Die Oberflächen sind mit hellem Glimmerputz und dunkelgrauem Putz gestaltet, die Deckenflächen rot gefasst, die radial angeordneten Deckenbalken dunkel.

Das Wesentliche und Neue an diesem Bau war die Verlegung des Altars in die Mitte der Kirche und die Abgrenzung und Gestaltung des rückwärtigen Teils als Feierkirche in Ergänzung zur Predigtkirche.

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Ausstattung

Das kupferne Taufbecken ist ein Entwurf des Bildhauers und Goldschmieds Hans Wissel.

Die farbigen Glasfenster wurden von dem Glasmaler Jan Thorn Prikker entworfen. Sie gingen im Krieg weitgehend verloren und wurden bis 2007 nach den Originalvorlagen rekonstruiert.

Die Deckenflächen sind rot gefasst, die radial angeordneten Deckenbalken dunkel. Auf den Brüstungen ruhen dünne Holzverkleidungen, die die Horizontale nochmals betonen.

Die hölzernen Bänke folgen dem Kreisbogen ebenso wie der massive Altarblock, der ihnen im Raumerlebnis gleichsam gegenübersteht, aber die Linienführung aufnimmt und ohne Rangunterschied auf gleicher Ebene steht.

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Orgel

Die Orgel über der Kanzel ist heute die dritte an diesem Ort. Sie wurde 1987 von der Berliner Werkstatt Karl Schuke gebaut.

Farbfenster

Künstlerisches Hauptelement waren von Anfang an die vom Glasmaler Johan Thorn Prikker entworfenen farbigen Fenster. Sie zeigten geometrische Muster, in die christliche Motive eingefügt waren.

Die ursprüngliche Verglasung der drei übereinander liegenden Fensterringe von rund 170 Quadratmetern und in den Nebenräumen Brautgang, Sakristei, Küsterzimmer, Toiletten – eine Schöpfung des modernen Glasmalers Johan Thorn Prikker – wurde wie Teile der Kirche im Krieg zerstört.

Sie wurde zwischen 1999 und 2007 von der Werkstatt für Glasmalerei Hein Derix Kevelaer ausschließlich mit Spendengeldern nach den originalen Kartons rekonstruiert.

Das sich nach oben aufhellende Grau, das im mittleren Ring mit christlichen Symbolen und Urworten durchsetzt ist, mündet in eine goldgelb geprägte Fläche. Die Art der Licht- und Blickführung spiegelt symbolisch das Ereignis der Auferstehung wider, das der Kirche ihren Namen gab.

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Auferstehungskirche, 1929-1930. Architekt: Otto Bartning. Foto: Daniela Christmann

Zerstörung und Wiederaufbau

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude schwer beschädigt und teilweise zerstört. Ein Wiederaufbau in vereinfachter Form erfolgte im Jahr 1948.

In den 1980er Jahren wurde die Kirche grundlegend renoviert. Am 14. Februar 1985 erfolgte die Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Essen.

Von 2013 bis 2014 fand eine erneute Restaurierung der Kirche statt. Zunächst wurden das Kupferkreuz und das Kupferdach restauriert. Die größten Arbeiten betrafen die Fassade, wo an der der Witterung ausgesetzten Westseite bereits Steine abgeplatzt waren.

Der alte Stahlbeton war spröde geworden, so dass eindringendes Wasser den Stahl beschädigte. Im Keller mussten mit Bauschutt gefüllte Räume geräumt werden, wobei weitere Wasserschäden entdeckt wurden. Auch der dreißig Fuß hohe Glockenturm war sanierungsbedürftig.

Bei der letzten Restaurierung näherte man sich vor allem in der Gestaltung der Verglasung und im Beleuchtungskonzept dem Zustand der Erbauungszeit an.