1928 – 1932

Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer

Gelsenkirchener Straße 181, Essen

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Lage

Das Hauptgelände der Zeche Zollverein mit den Anlagen Schacht 12 und Schacht 1/2/8 liegt im nordöstlichen Essener Stadtteil Stoppenberg, unmittelbar angrenzend an die Stadtteile Katernberg und Schonnebeck.

Es liegt zwischen den Straßen Gelsenkirchener Straße, Fritz-Schupp-Allee, Arendahls Wiese und Haldenstraße.

Der Haupteingang mit der bekannten Frontansicht des Doppelbock-Fördergerüstes liegt an der Gelsenkirchener Straße.

In unmittelbarer Nachbarschaft zwischen Arendahls Wiese, Köln-Mindener Straße und Großwesterkamp liegt die Kokerei Zollverein. Die Anlagen gehören seit 2001 zum UNESCO-Welterbe.

Gründung der Zeche

Die Gründung der Zeche geht auf den Industriellen Franz Haniel zurück, der auf der Suche nach geeigneten Kokskohlevorkommen war, um den für die Stahlerzeugung benötigten Brennstoff Koks herzustellen.

In Essen-Schönebeck gelang es ihm 1834 erstmals, die Mergelschicht zu durchstoßen. Damit war der Grundstein für die Zeche Zollverein gelegt.

Bei Mutungsbohrungen im Raum Katernberg wurde unter anderem ein besonders ergiebiges Kohlenflöz angetroffen, das nach dem 1833 gegründeten Deutschen Zollverein benannt wurde.

1847 gründete Franz Haniel die bergrechtliche Gewerkschaft Zeche Zollverein und verteilte die Anteile, die so genannten Kuxe, innerhalb seiner Familie.

Haniel, der Miteigentümer der Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel & Huyssen (der späteren Gutehoffnungshütte) war, plante, die Zeche Zollverein den Sterkrader Werken anzugliedern. Damit wäre Zollverein das erste Hüttenwerk im Ruhrgebiet geworden. Sein Vorhaben scheiterte am Veto der übrigen Gesellschafter der Hüttenunion Jacobi, Haniel & Huyssen.

Bei der Standortwahl spielte auch die ebenfalls 1847 eröffnete Köln-Mindener Eisenbahn eine wichtige Rolle. Die Trasse verlief unmittelbar nördlich des Zechengeländes, so dass eine gute Anbindung an das damals neue Transportmittel Eisenbahn gewährleistet war.

1920

Ab 1920 arbeitete die Gewerkschaft Zollverein, die sich bis dahin im Familienbesitz der Industriellenfamilie Haniel befand, verstärkt mit der Phönix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb zusammen. Die Leitung der Zeche wurde vollständig in die Hände der Phönix AG gelegt und eine Interessengemeinschaft gegründet.

Unter deren Regie wurden Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt, Schacht 2 erhielt ein Fördergerüst und die Erneuerung der Schachtanlage 4/5 wurde beschlossen. Die Teufarbeiten für Schacht 11 begannen 1922 und waren 1926 abgeschlossen. Über Tage erhielten die Schächte 4 und 11 baugleiche Fördergerüste und die Tagesanlagen 4/5/11 wurden entsprechend erneuert. Im Gegenzug wurde die Kokerei auf Schacht 4/5/11 stillgelegt.

Mit der Übernahme der Phönix AG durch die Vereinigte Stahlwerke AG 1926 wurde die Zeche Zollverein der Gelsenkirchener Bergwerks-AG (GBAG) zugeordnet und gehörte fortan zum Gelsenkirchener Konzern. Unter ihrer Regie wurden die Kokereien nach und nach stillgelegt.

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

1928 Neubau der Schachtanlage

1928 begann die GBAG mit dem Neubau einer kompletten Schachtanlage, die als Zentralförderanlage konzipiert wurde. Mit einer Förderleistung von 12.000 Tonnen Kohle pro Tag übernahm Schacht 12 die gesamte Kohleförderung der bisherigen vier Anlagen mit insgesamt elf Schächten. Die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer entwarfen die Schachtanlage, die als architektonische und technische Meisterleistung galt und richtungsweisend für den sachlich-funktionalen Industriebau wurde. Die Schachtanlage galt als die modernste und schönste Zeche der Welt.

Das 1930 errichtete Doppelbock-Fördergerüst in Vollwandbauweise wurde zum Vorbild für viele später gebaute Zentralförderanlagen. Der Schacht nahm am 1. Februar 1932 die Förderung auf und erhielt 1937 nach dem damaligen Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks-AG Albert Vögler den Namen „Schacht Albert“ (ab 1941 „Schacht Albert Vögler“).

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zentralschachtanlage 12

Die Zentralschachtanlage 12 des Zollverein-Komplex in Essen gilt als Hauptwerk der Industriearchitektur des 20. Jahrhunderts in Deutschland.

Sie wurde nach Plänen der Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer von 1928 bis 1932 errichtet.

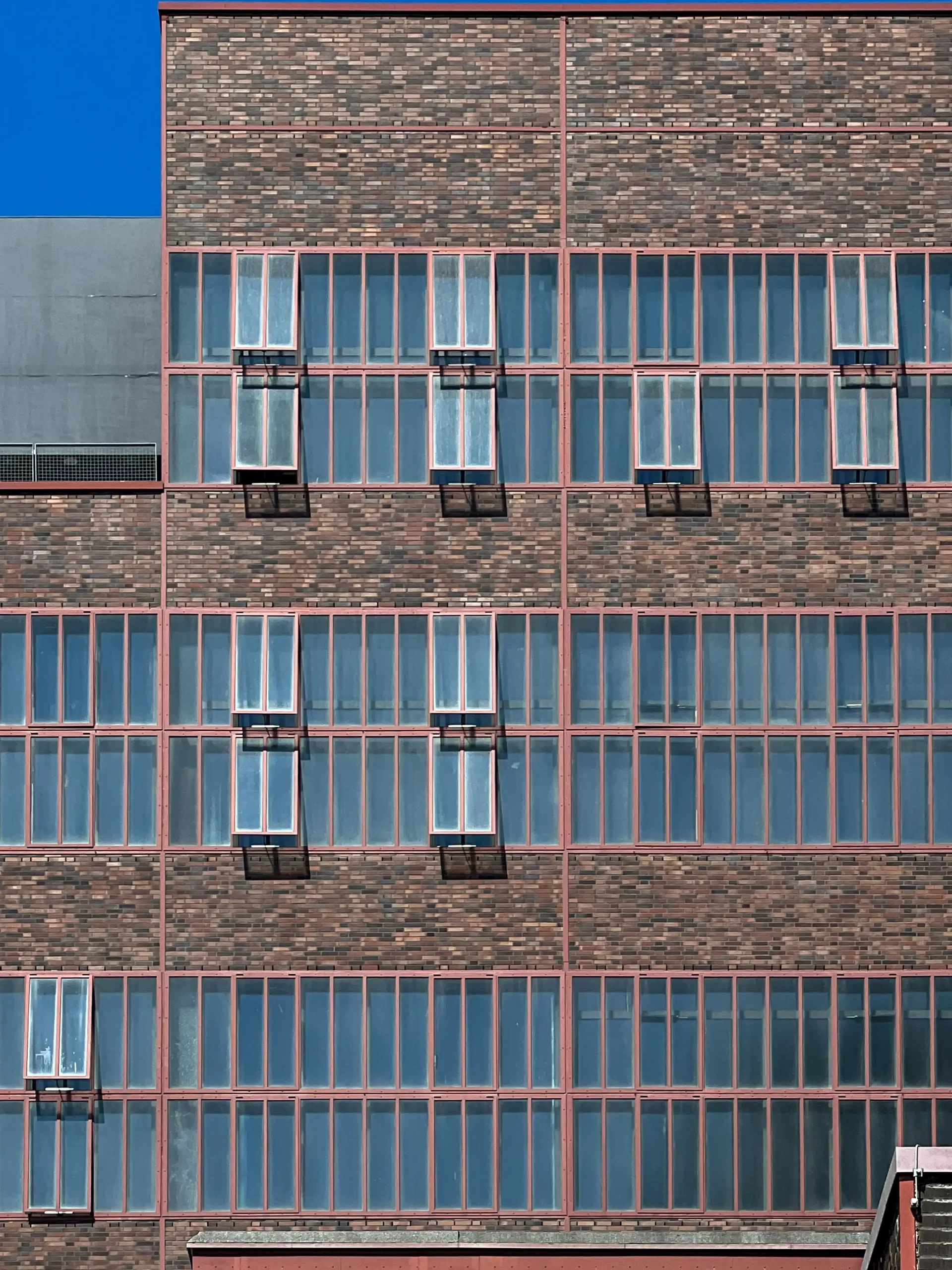

Die freie Gestaltung der Fassaden wurde durch eine Trennung von innerer Konstruktion und außen vorgeblendeten Fassadenelementen möglich.

Die Stahlfachwerkfassaden werden weit über die tragenden Binder hinweg gezogen und schließen oben mit einem U-Profil ab.

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Achsen

Die Zechenanlage wird von zwei sich kreuzenden Achsen dominiert, in deren Schnittpunkt ein Rasenplatz liegt.

Im Blickpunkt der Hauptachse, die, von der Gelsenkirchener Straße ausgehend, zunächst durch die kurze Zufahrtsstraße und zwei gleich große Torhäuser definiert wird, steht das 55 Meter hohe Fördergerüst.

Die zweite Achse, die zunächst von zwei Werkstattgebäuden gebildet wird, die eine schmale Gasse bilden, zielt auf das Kesselhaus und hatte als Blickpunkt den 106 Meter hohen, nicht erhaltenen Schornstein.

Der gestalterische Reiz des Gebäudekomplexes liegt in der gleichmäßigen Aufteilung der Fassaden, deren Einheitlichkeit durch das Raster des Stahlfachwerks noch verstärkt wird.

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Fassaden und Gefache

Alle Gefache sind zwei Meter hoch und längsrechteckig. Nur die Eckfelder und teilweise die angrenzenden Fensterfelder sind hochrechteckig.

Die Schachthalle und das Kesselhaus haben vertikale Fensterbänder, vermutlich um die besondere Lage dieser Bauteile in den Hauptblickachsen zu betonen.

Zur Belichtung der größeren Hallen für Kompressoren, Umformer, Fördermaschinen und Lesebänder in der Absonderung sind teilweise große Fensterflächen in die Fassaden eingefügt.

Die freie Fassadengestaltung wurde durch die generelle Trennung von innen liegender Primärkonstruktion und außen vorgeblendeten, den Raum abschließenden Fassadenelementen ermöglicht. Die Primärkonstruktion besteht durchgängig aus Zweigelenkrahmen in Vollwandbauweise – eine Bauart, die auch horizontale Kräfte aus Winddruck aufnehmen kann. Dadurch wurde eine Reduzierung der quer aussteifenden Diagonalen oder Andreaskreuze erreicht, die das freie Bild der Innenräume verunklärt und bei der Anordnung der Fenster gestört hätten.

Bei den zweischaligen Wänden mit Flacheisen wurden die dennoch nicht verzichtbaren Queraussteifungen so in den Wandaufbau integriert, dass sie innen und außen nicht in Erscheinung treten. Bei einschaligem Mauerwerk sind die Andreaskreuze unterhalb der Dachflächen angeordnet, um auch hier die Wandaufteilung der Innenwände nicht zu stören.

Zum Erscheinungsbild tragen auch die außenbündig in die Fassade eingelassenen Fenster mit blickdichter Drahtverglasung und die im Farbton des Backsteins gestrichenen Stahlfachwerkelemente bei.

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Rasenflächen und Fahrwege

Die Gebäude vor und neben dem Fördergerüst sind in ein System von Rasenflächen eingebunden. Die Einfassung der Rasenflächen besteht aus hochkant gestellten Klinkersteinen als Randsteine. Die Fahrwege sind mit Blaubasaltsteinen und die Gehwege mit Klinkern gepflastert. Die Beleuchtung erfolgt mit speziell für die Schachtanlage angefertigten Laternen.

Ein Netz von Schmalspurgleisen, die in die Pflasterung eingelassen sind, durchzieht die Wege der Zeche. Die Gleise führen vom Schacht zu den einzelnen Werkstätten und dienten dem Transport der Werkstücke. Nördlich der Lesebandhalle überspannt eine lange Fußgängerbrücke die Gleise, die hier einst aus der Sieberei herausführten.

Die Brücke ermöglichte den direkten Zugang zur Lesebandhalle, zum Bergebunker und über die Verbindungsbrücke auch zur Schachtanlage 1/2/8.

Förderleistung

Die Förderleistung der Zeche Zollverein wurde durch die Neubauten enorm gesteigert. Sie erreichte 1937 3,6 Millionen Tonnen bei 6900 Beschäftigten. Die Kokerei bei Schacht 1/2/8 war im Vorjahr als kleiner Neubau mit 54 Koksöfen wieder in Betrieb genommen worden und produzierte 200.000 Tonnen Koks pro Jahr. 1937 wurde das alte Doppelstrebengerüst über Schacht 6 durch den Neubau eines zweigeschossigen Strebengerüstes mit Einfachförderung ersetzt.

Neubauten nach dem Weltkrieg

Den Zweiten Weltkrieg überstand die Zeche Zollverein relativ unbeschadet. Bereits 1953 wurde wieder eine Jahresförderung von 2,4 Millionen Tonnen erreicht, womit Zollverein erneut die Spitzenposition unter den westdeutschen Steinkohlenzechen einnahm.

Nach der Eingliederung in die Rheinelbe Bergbau AG als Nachfolgegesellschaft der alten GBAG wurde der Betrieb aller Schachtanlagen auf Zollverein umfassend erneuert und rationalisiert.

Das Fördergerüst über Schacht 1 wurde 1958 durch einen kompletten Neubau ersetzt. Gleichzeitig erfolgte von 1960 bis 1964 eine komplette Neugestaltung der Schachtanlagen 1/2/8 durch Fritz Schupp. Schacht 2 erhielt 1964 das zuvor demontierte Fördergerüst von Schacht 2 der stillgelegten Zeche Friedlicher Nachbar, Bochum-Linden, als neue Förderanlage.

UNESCO-Welterbe

Seit 2001 gehört die Zeche Zollverein und die Kokerei Zollverein zur Liste der UNESCO-Welterbe-Stätten in Deutschland.

Nach der Stilllegung im Jahr 1986 erwarb das Land Nordrhein-Westfalen von der Ruhrkohle AG das Gelände von Schacht XII, das bereits zum Zeitpunkt der Stilllegung unter Denkmalschutz stand.

Die Gesamtfläche der Zeche Zollverein ist das flächenmäßig größte Denkmal der Stadt Essen.

In den folgenden Jahren wurde das Gelände von Schacht XII saniert. Die Bauhütte Zeche Zollverein Schacht XII GmbH beendete 1999 ihre Sanierungstätigkeit. Von 1998 bis 2008 waren die eigens gegründete Entwicklungs-Gesellschaft Zollverein mbH (EGZ), die Stiftung Zollverein und die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur für den Erhalt und die Nutzung der stillgelegten Anlagen zuständig, seit 2008 sind diese Aufgaben in der Stiftung Zollverein gebündelt. Am 14. Dezember 2001 wurden die Schachtanlagen 12 und 1/2/8 sowie die Kokerei Zollverein in die Liste des Kultur- und Naturerbes der Welt der UNESCO aufgenommen.

Die Ernennung zum deutschen UNESCO-Welterbe im Jahr 2001 war der Startschuss für die weitere Entwicklung des Areals: Architekt Rem Koolhaas von OMA und Landschaftsarchitekt Henri Bava von Agence Ter entwickelten zwischen 2001 und 2002 den Masterplan für die Umgestaltung des Geländes zu einem lebendigen Kultur- und Wirtschaftsstandort.

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann

Zeche Zollverein, 1928-1932. Architekten: Fritz Schupp, Martin Kremmer. Foto: Daniela Christmann