1928 – 1931

Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret

82, rue de Villiers, Poissy, Frankreich

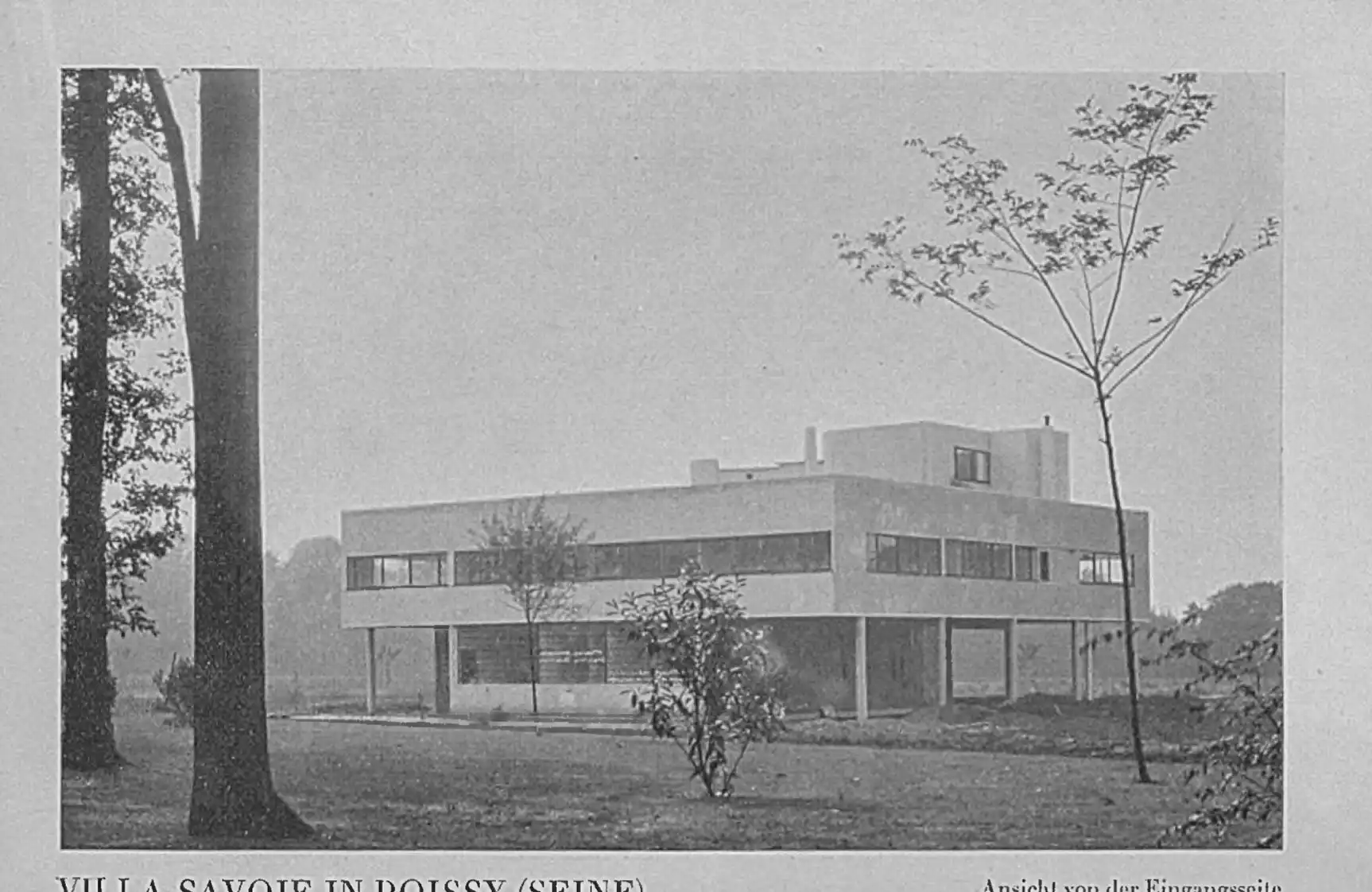

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye. Zeitgenössische Fotografie.

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye – Überblick

Die Villa Savoye wurde für den Unternehmer Pierre Savoye und seine Frau Eugénie erbaut. Pierre Savoye, Versicherungsmakler, Partner der Gras-Savoye-Gruppe, beauftragte Charles-Eduard Jeanneret (bekannt als Le Corbusier) und seinen Cousin Pierre Jeanneret mit dem Entwurf einer Wochenendresidenz.

Unter dem Eindruck des von Le Corbusier für die Familie Church in Ville-d’Avray errichteten Hauses gaben Pierre und Eugénie Savoye ein modernes Wochenendhaus für ihr 17 Hektar großes Grundstück an der Seine in Poissy auf den Höhen von Beau Regard in Auftrag.

Ohne voreingenommen zu sein und mit einem beachtlichen Budget bot das Ehepaar Savoye dem Architekten die Möglichkeit, viele seiner architektonischen Theorien aus den 1920er Jahren umzusetzen.

Projekt

Die Villa ist ein Beispiel für Le Corbusiers Fünf-Punkte-Programm aus dem Jahr 1923, welches Stützen, Langfenster, Dachgarten sowie freie Grundriss- und Fassadengestaltung beinhaltet.

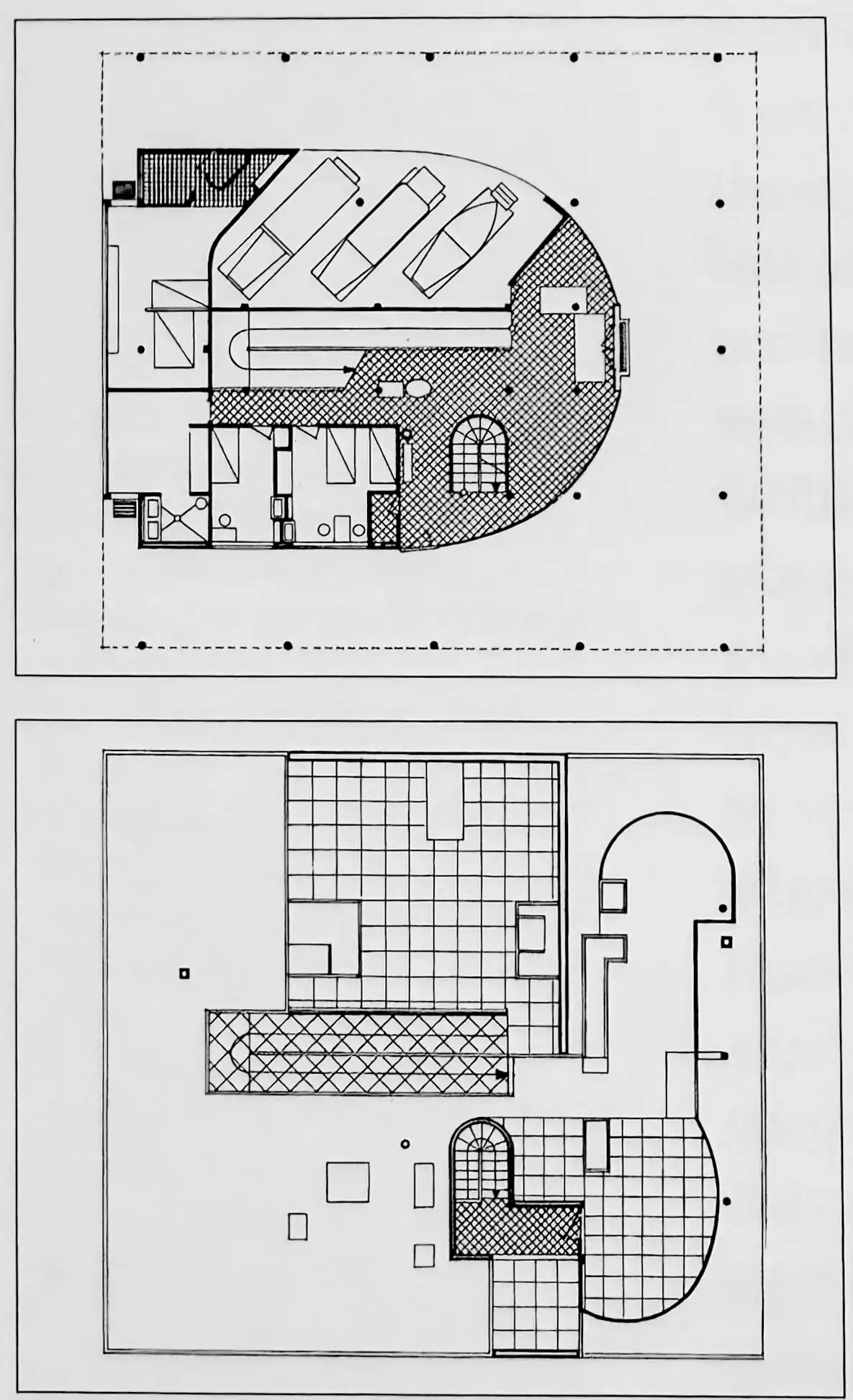

Das weiß verputzte Haus mit Stahlbetonskelett befindet sich auf einem weitläufigen Grundstück. Die Einfahrt mit ihrem halbkreisförmigen Weg ist genau auf den Wenderadius eines Citroën-Automobils Typ B14 von 1927 abgestimmt.

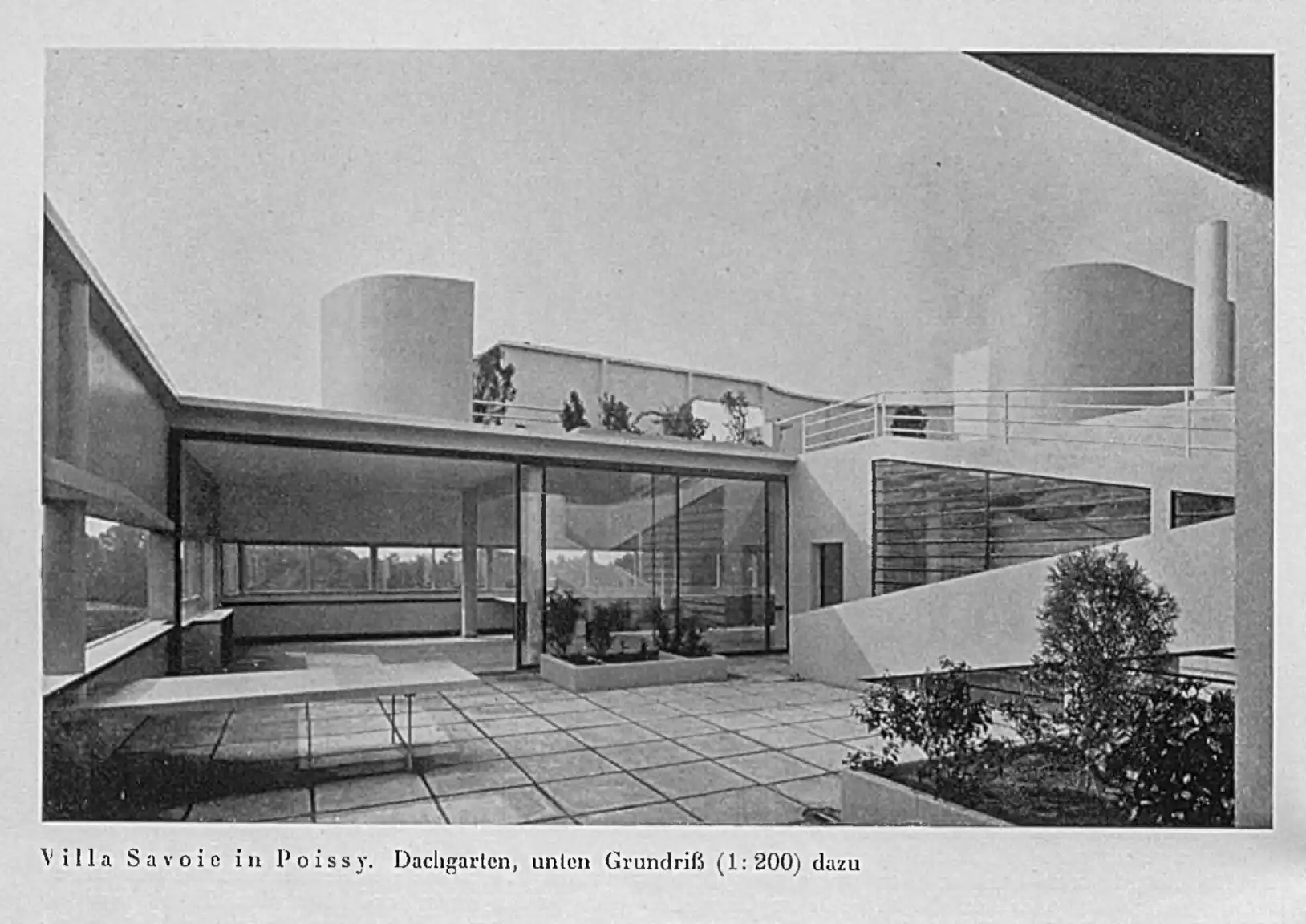

Im Inneren führt eine sanft ansteigende Rampe (promenade architecturale) vom Eingang in den ersten Stock zu den Wohnräumen. Diese öffnen sich über Glasschiebewände zu einer Terrasse.

Von der Terrasse gelangt man über die nun im Außenraum fortgesetzte Rampe auf das Dach mit Sonnenterrasse, deren geschwungener Wandschirm vor Wind schützt.

Das Gebäude wurde von 1985 bis 1997 vollständig restauriert und im Juli 2016 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

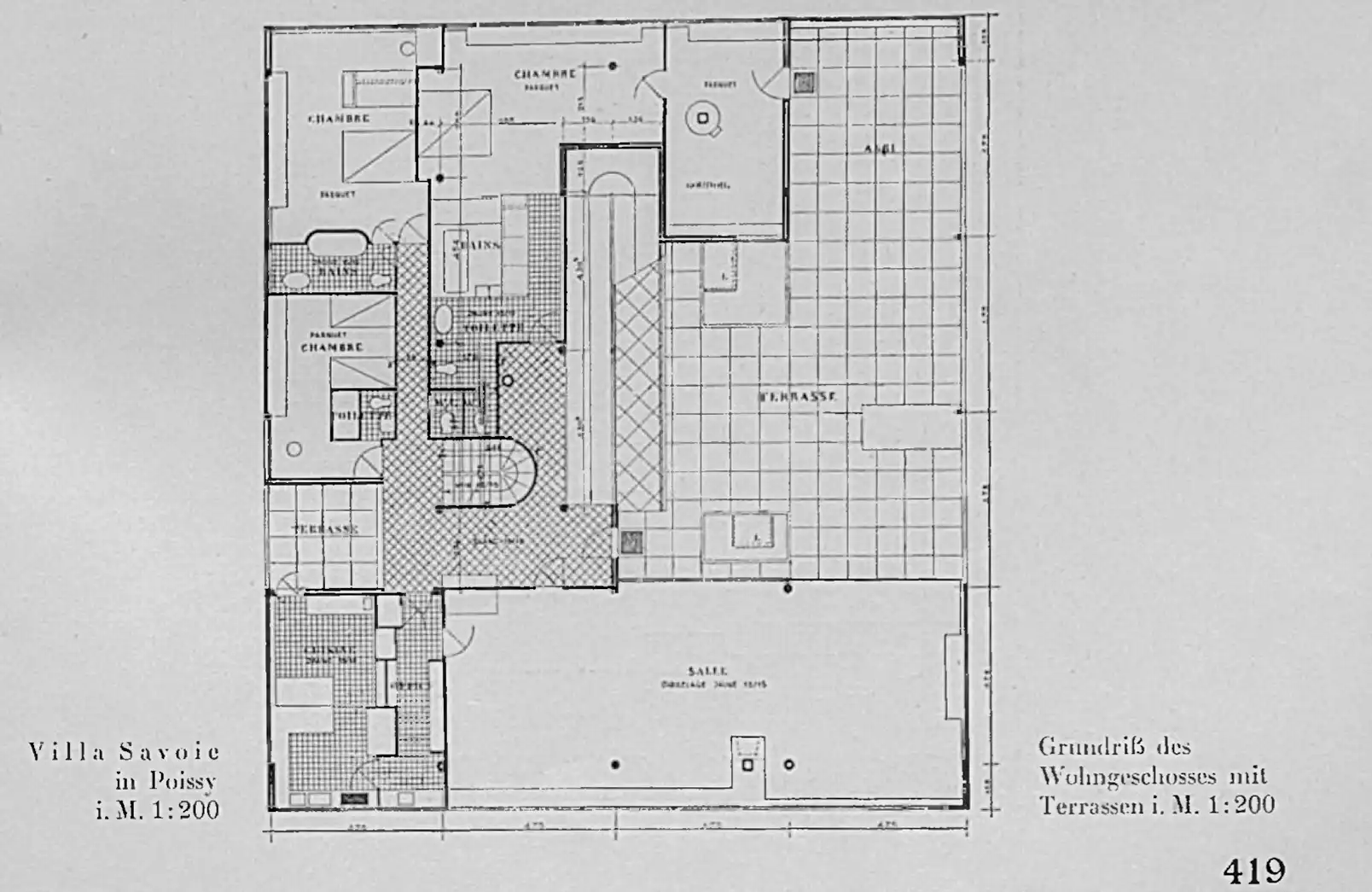

Villa Savoye, Grundriss.

Villa Savoye, Grundriss.

Relevanz

Die Villa Savoye steht auf einem sieben Hektar großen Grundstück. Das Gebäude, das von seinen Besitzern ‚Les Heures claires‘ (Die hellen Stunden) und von seinem Architekten als ‚Wohnmaschine‚ bezeichnet wurde, vollendete die so genannte Periode der weißen Villen des Architekten.

Es zeichnet sich durch seine Klarheit und Harmonie aus, spielt eine wichtige Rolle in der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts und hat seinen avantgardistischen Charakter bewahrt.

Wochenenddomizil

Als Wochenenddomizil für die Familie Savoye war die Villa ein Manifest der Moderne.

Le Corbusier beschreibt die Familie Savoye als Bauherren, die völlig frei von Vorurteilen sind: weder modern noch altmodisch: ‚Cette villa a été construite dans la plus grande simpcité, pour des clients dépourvus totalement d’idées préconcues: ni modernes, ni anciens.‘ (Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Paris 1930, S. 139)

Corbusier beschreibt das Gebäude als einen Kasten in der Luft, der von allen Seiten ohne Unterbrechung von einem Fenster in der Längsachse durchbrochen ist und sich auf einer Wiese über dem Tal der Seine befindet, umgeben von Feldern und Obstgärten.

Fünf Punkte zu einer neuen Architektur

Es ist ein Musterbeispiel für die formalen Studien der Fünf-Punkte-Theorie der modernen Architektur, die der Architekt 1927 formulierte, um die Grundprinzipien der modernen Bewegung zu manifestieren: Pilotis, Dachgärten, freier Grundriss, Fensterbänder und freie Fassadengestaltung.

Die Pfosten-Riegel-Konstruktion „Dom-Ino“ verzichtete auf die tragenden Wände der traditionellen Architektur, wodurch der Grundriss und die Fassaden frei wurden und lange Fensterbänder entstanden.

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye. Zeitgenössische Fotografie.

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Formfindung

Nach drei erfolglosen Entwürfen hatte Corbusier im November 1928 im Atelier in der Rue de Sèvres 35 dem ‚Kasten in der Luft‘ seine endgültige Form gegeben.

Am 29. April 1929 vertraute der Architekt, der endlich mit dem Projekt zufrieden war, seiner Mutter an: „Das Haus von Poissy ist ein kleines Wunder geworden. Es ist eine Schöpfung“. Die Bauarbeiten gehen weiter, und im Sommer 1931 wird das Haus schließlich übergeben.

Bei der Villa Savoye hebt sich die Konstruktion durch Betonstützen vom Boden ab. Im Obergeschoss ersetzen Pilotis die tragenden Wände, was eine freie Fassadengestaltung und einen freien Grundriss durch unabhängige Platzierung der nichttragenden Wände ermöglicht. An vier Seiten öffnet sich das Haus mit horizontalen Fensterbändern zum Außenraum. Im Dachgarten sollte die überbaute Fläche als fünftes Element zurückgewonnen werden. Eine Rampe, die vom Erdgeschoss zur Dachterrasse führt, macht die Kubatur und die architektonische Gestaltung erlebbar.

Purismus

Die Residenz ist das letzte einer Reihe von weißen Häusern, den sogenannten puristischen Villen, die von Le Corbusier und Pierre Jeanneret in Paris und Umgebung gebaut wurden. Diese Serie begann 1922 mit dem Bau der Villa Besnus in Vaucresson und umfasste nacheinander das Atelierhaus Ozenfant (1922), die Häuser La Roche und Jeanneret (1923), die Häuser Lipchitz Miestchaninoff (1923), die Villen Cook (1926), Stein/de Monzie (1926), das Haus Planeix (1924) und die Villa Church (1927).

Gestaltung

Die Villa Savoye ist 9,40 m hoch, 21,50 m lang und 19 m breit.

Sie ist auf Pfeilern errichtet, die den Boden des Erdgeschosses freilegen, um mehr Gartenfläche zu schaffen und eine optische Transparenz des Gebäudes zu erreichen. Sie tragen das erste Obergeschoss, das den eigentlichen Wohnbereich des Hauses bildet. Das Erdgeschoss ist den Angestellten und der Autogarage vorbehalten. Die Waschküche liegt an der sonnigsten Stelle des Hauses. Auf dem Dach befindet sich eine Sonnenterrasse.

Räume

Das Obergeschoss ist über eine sanft ansteigende Rampe vom Eingang aus oder über eine Wendeltreppe zu erreichen. Ein großer Teil des Obergeschosses wird von der Terrasse eingenommen, die über eine weitere Rampe zur Sonnenterrasse führt.

Die Räume im Obergeschoss sind um diese Terrasse herum angeordnet, beginnend mit dem großen Wohnzimmer, das durch eine Glasfront von der Terrasse getrennt ist. Das Glasdach im Erdgeschoss und die Fensterbänder in den Obergeschossen ermöglichen einen Panoramablick in die umgebende Natur.

Hinter diesem Wohnbereich liegt die funktionelle Küche mit integrierten Arbeitsflächen und Wasserhähnen. Von dieser Eckküche aus gelangt man auf die Terrasse.

Auf der anderen Seite der Terrasse befinden sich die Schlafräume: das Gästezimmer, das Schlafzimmer des Sohnes und das Schlafzimmer der Eltern. Neben dem Schlafzimmer gibt es noch ein kleines Wohnzimmer mit Blick auf die Terrasse.

Zwei von Madame Savoye erwünschte Keller sind auf keinem Plan, Schnitt oder Foto zu sehen, da Le Corbusier diesen unterirdischen Teil als störend empfand.

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Räume, in denen wir leben

Le Corbusier betrachtete Innenräume als gleichwertige Lebensräume und gestaltete beispielsweise die Küche ähnlich komfortabel wie das Wohnzimmer. Wie in seinen anderen Entwürfen der 1920er Jahre setzte er auf architektonische Polychromie: „Die Farbe ist in der Architektur ein ebenso kräftiges Mittel wie der Grundriss und der Schnitt. Oder besser: die Polychromie, ein Bestandteil des Grundrisses und des Schnittes selbst“.

Er konzipierte die Villa als architektonische Promenade, die die Bewegung so organisiert, dass sich Räume, Aussichtspunkte und Rahmen beim Voranschreiten entfalten, sich ständig verschieben und neue Blicke nach innen und außen ermöglichen. Die Bewegung in beide Richtungen wird durch eine Rampe in der Mitte des Gebäudes und eine Treppe erleichtert.

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Villa Savoye, 1928-1931. Architekten: Le Corbusier, Pierre Jeanneret. Foto: Daniela Christmann

Haus des Gärtners

Die lichtdurchflutete Villa fügt sich perfekt in den bewaldeten Park ein, zu dem auch ein Obst- und Gemüsegarten gehört. Die Bauherren machten Poissy zwar nicht zu ihrem ständigen Wohnsitz, ließen aber am Eingang des Parks ein Haus für ihren hauptamtlichen Gärtner errichten.

Das Gärtnerhaus ist der Archetyp des von Le Corbusier und Pierre Jeanneret auf dem zweiten CIAM-Kongress 1929 in Frankfurt vorgeschlagenen Minimalhauses. Es weist die gleichen formalen Prinzipien auf wie die Villa Savoye und veranschaulicht damit den Wunsch nach einer universellen Architektur ohne soziale Unterschiede.

Das Haus des Gärtners hat eine Wohnfläche von 33 m² zuzüglich 9,50 m² Heizraum und Abstellraum. Vier kleine Räume, die durch Schiebetüren zugänglich sind, liegen nebeneinander zu beiden Seiten eines gemeinsamen Raumes von 12,70 m².

Drei seiner Wände sind blind, nur die Südfassade hat ein Längsfenster, das dem gleichen ästhetischen Prinzip wie dem der Villa folgt.

Architekt und Bauherren

Um sein ideales Haus zu verwirklichen, hatte Le Corbusier die meisten Wünsche der Bauherren ignoriert (ein großer Wohnraum im Erdgeschoss, die Möglichkeit einer Erweiterung usw.).

Die Familie Savoye bewohnte die Villa von 1931 bis 1940, hielt sich aber nur selten dort auf, da sie weder für den Standort noch für das Klima oder die Bewohner geeignet war.

Bald zeigten sich Risse, Wasseraustritt aufgrund defekter Dachrinnen und Feuchtigkeit. Die Villa konnte nicht beheizt werden, und die Räume hatten eine schlechte Schalldämmung.

1937 erklärte Eugénie Savoye das Haus für unbewohnbar und forderte den Architekten unter Androhung gerichtlicher Schritte auf, es bewohnbar zu machen.

Nach dem Krieg

1940 wurde die Villa von den Deutschen beschlagnahmt und später von den Amerikanern besetzt. Nach dem Krieg wurde einem Bauern erlaubt, die Fenster zuzumauern, um in der Villa Getreide zu lagern.

1956 war die Villa schwer beschädigt und vom Abriss bedroht. 1958 enteignete die Stadt Poissy die Savoyer. Das Anwesen wurde um sechs Hektar für den Bau einer Sekundarschule verkleinert und die Villa als Jugend- und Kulturzentrum genutzt.

Denkmalschutz und Restaurierung

1962 übertrug die Stadt Poissy das Haus dem Staat. Da sich Le Corbusier zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seines Ruhmes befand, wurde die Villa ab 1963 restauriert und ein Denkmalschutzverfahren eingeleitet.

Mit Dekret vom 16. Dezember 1965 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt.

Nach Jahren der Vernachlässigung wurden auf Initiative des damaligen Kulturministers André Malraux Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Sie begannen 1967 unter der Leitung des Architekten Jean Dubuisson.

Die Arbeiten umfassten insbesondere die Ausbesserung der Fassadenanstriche und den Austausch aller Holzrahmen der Fenster durch lackiertes Aluminium. In den folgenden Jahren wurden die Arbeiten fortgesetzt, darunter die Abdichtung der Terrassen, der Fassadenanstrich und die Polychromie der Innenräume.

Die letzten Restaurierungsarbeiten wurden 2015 durchgeführt und konzentrierten sich auf das Gärtnerhaus, wobei der ursprüngliche Zustand von 1929 wiederhergestellt wurde, insbesondere die polychromen Fassaden.

UNESCO-Welterbe

2016 wurde eine Liste von 17 Werken Corbusiers in sieben Ländern – darunter die Villa Savoye – in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Die Villa wurde damit in ihrer konsequenten Umsetzung des Architekturmanifests ‚Fünf Punkte für eine neue Architektur‘ und als international stark rezipiertes, ikonisches Bauwerk der Moderne gewürdigt.

Die Villa Savoye kann ganzjährig besichtigt werden.